Аллан Мастард — американский экономист в области сельского хозяйства и карьерный дипломат. Он родился в местечке Брейди в штате Вашингтон, вырос и с детства трудился на молочной ферме. После окончания местного колледжа, он сначала получил два образования в Университете штата Вашингтон (г. Сиэттл) по политологии и славянским языкам и литературе, а затем окончил магистратуру по агроэкономике в Университете штата Иллинойс (г. Урбан-Шампейн). Так началась длинная и обширная карьера Аллана Мастарда — от экономиста в Службе зарубежного сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США (FAS) и первых зарубежных командировок в СССР, Турцию, Австрию, затем Россию, Мексику, Индию, до назначения главой дипломатической миссии США в Туркменистане в 2014 году, где он в итоге проработал чуть более 4 лет.

Будучи послом, он много ездил по стране, налаживал связи. Например, активно продвигал открытые картографические проекты OpenStreetMap и сам занимался составлением географических карт Ашхабада. Такой опыт — на стыке политики, экономики и очень практичной «полевой» дипломатии — делает Аллана Мастарда собеседником, с которым хочется говорить и говорить.

В интервью Gundogar.media он откровенно рассказал о работе в Туркменистане и закулисье дипломатии, о сложностях взаимодействия с местными властями и о том, что, по его мнению, ожидает Туркменистан в будущем. В беседе мы обсудили всё — от культуры и образования до политической системы и возможных шагов к реформам.

***

— Господин Мастард, расскажите, пожалуйста, как вы попали в дипломатию — это был осознанный выбор или стечение обстоятельств? Или может быть династия, традиция?

— Дипломатическая династия — такого у меня не было. Как это часто бывает, и как многие другие, я просто оказался там.

Мы, американцы, за исключением коренных жителей, — потомки иммигрантов, приехавших откуда-то. Вот и мои предки были европейцами. В основном они занимались сельским хозяйством или каким-то другим делом, например, были ткачами. Часть из них приехала из Шотландии. В общем, самые разные люди, но дипломатов среди них точно не было.

А когда мне было пять лет, я вдруг узнал, что существует нечто под названием «зарубежье» — что-то за пределами США. Это меня поразило. Мне стало интересно, как живут люди за границей, на каких языках они говорят. Это и привело к тому, что я начал учить иностранные языки, в том числе русский.

Аллан Мастард

«Меня завербовали в баре»

— Позже я оказался в Москве — это был 1979 год. Я приехал с американской выставкой по сельскому хозяйству. И как-то раз зашёл в бар при американском посольстве, этот бар организовали морские пехотинцы, которые охраняли посольство. Там я познакомился с сотрудником сельскохозяйственного отдела посольства. Он спросил: «Ты же вырос на ферме, в сельском хозяйстве разбираешься, по-русски говоришь неплохо — ты мог бы поработать и с нами?» И вот так, абсолютно случайно, я оказался в дипломатии. Можно сказать, меня просто завербовали в баре [смеется].

— То есть это, в какой-то мере и было стечение обстоятельств?

— Ну да, можно сказать и так.

— А кем вы мечтали стать? Какое у вас образование? Вот если бы не случилась эта встреча в баре, что бы было тогда?

— Наверное, я работал бы в бизнесе — был бы кем-то вроде специалиста по международной торговле или что-то в этом духе. А возможно, работал бы на частной ферме. Ну или на государство.

То есть варианты могли быть разные: работа в госструктурах, в предпринимательстве, в международном бизнесе. Я хочу сказать, что, дипломатия — не единственный вариант сценария моей жизни, хоть и попал я туда не совсем случайно, но рад, что так получилось. Дипломатия — это как раз работа на государство, в правительственном секторе. Так получилось, что я понравился людям, которые занимались набором в госструктуры, и я в итоге попал туда.

— Ну, вас это действительно заинтересовало? Почему? Это открывало какие-то возможности или помогало осуществить мечты?

— Да, мне просто было интересно изучать другие страны, культуры, языки — как там живут люди, чем они отличаются от американцев, а в чём, наоборот, похожи. Меня всегда привлекали эти различия и сходства. Это, можно сказать, была моя мечта — узнать мир за пределами Штатов. А каким именно способом я туда попадал — это уже было не так важно. Главное, чтобы был повод оказаться за границей.

— Ясно. Но когда вы впервые попали в Россию — это ведь ещё был Советский Союз?

— Да, конечно. Это было при Брежневе. И, кстати, тогда всегда ходили анекдоты про Брежнева. Когда я начал учить русский язык, первым делом начал с анекдотов — через них легче было понять язык и культуру.

— И что было потом? Вы начали работать в посольстве в Советском Союзе? Или как развивалась ваша карьера дальше?

— Сначала я четыре года проработал в Вашингтоне — в штаб-квартире Министерства сельского хозяйства США. А после этого, как молодой сельскохозяйственный экономист, был направлен в Москву на два года.

После Москвы меня перевели в Стамбул, где я тоже два года работал сельхозэкономистом в Генеральном консульстве. Потом я вернулся в Штаты и продолжил работу, связанную с Советским Союзом и, позже, с постсоветским пространством. Когда Советский Союз распался, мой опыт и знания оказались особенно востребованы в Вашингтоне.

В 1996 году я переехал в Вену, где отвечал за сотрудничество с семью странами Центральной Европы. Там я работал четыре года, затем снова вернулся в Штаты — на три года, в штаб-квартиру Минсельхоза. А в 2003 году я снова оказался в Москве, уже в качестве главы сельскохозяйственного отдела при посольстве США. Там я проработал пять лет.

После этого были командировки в Мексику, затем в Индию, и потом был Ашхабад.

Министр-советник Посольства США в Индии по вопросам сельского хозяйства Аллан Мастард. Июль 2012 года. Фото: India Today

«В должности посла мне отказывали три раза»

— В итоге вы оказались в Ашхабаде. География вашей карьеры действительно впечатляет! Получается, прежде чем попасть в Туркменистан, вы уже многое прошли. А почему именно Туркменистан? Это тоже была случайность? Или вы сами хотели туда? Всё-таки Советский Союз — был закрытым государством, и Туркменистан до сих пор остаётся достаточно закрытым. Это вас привлекало?

— На самом деле я не собирался претендовать на пост посла. Меня вполне устраивала должность главы сельскохозяйственного отдела. Но коллеги из Госдепа начали подталкивать меня — мол, стоит попробовать, подай заявление. Сначала я отказывался. Но после того, как уже третий человек настойчиво посоветовал подать документы, я всё-таки решился.

Я подал заявление — и, получилось, конечно, не с первого раза. Мне трижды отказывали. Но в конце концов одобрили. Видимо, потому что я всё же немного изменил своё резюме, акценты, подчеркнул опыт в аграрной сфере и знание региона.

— А почему, как вы думаете, вам сначала отказывали? Это из-за того, что вы не были кадровым сотрудником Госдепа?

— Да, скорее всего. Всё-таки это достаточно закрытая система. А должность посла — это уже вершина карьеры, особенно в структурах внешней политики. И для человека, который пришёл из другой отрасли — например, из Минсельхоза — пробиться туда бывает непросто. Но в итоге всё сложилось.

— Дипломаты из Госдепа — это ведь, можно сказать, «закрытый клуб», туда просто так не попасть. Всё-таки для них должность посла — как трофей.

— Именно. Это действительно своего рода трофей — и чужому его просто так не доверят. Но, в конце концов, меня подтолкнул довольно высокопоставленный человек из Госдепа. Он сказал: «Не теряй дух, подай ещё раз. В четвёртый».

Я подумал: ну ладно. Все документы уже были подготовлены — ведь я три раза до этого проходил через процесс подачи. Просто снова отправил и, по сути, забыл об этом.

И вот, как ни странно, мне позвонили и сказали: «Мы хотим направить твою кандидатуру в Белый дом». Я согласился — и дальше всё пошло своим чередом.

Соединённые Штаты и Туркменистан развивают отношения, охватывающие широкий круг вопросов — от региональной безопасности и энергетического сотрудничества до расширения экономического взаимодействия. Наши страны разделяют неизменный интерес к будущему Афганистана, и Туркменистан выступает надёжным партнёром, внося вклад в его стабилизацию и экономическое развитие, в том числе предоставляя разрешение на гуманитарные пролёты авиации наших вооружённых сил. Boeing и General Electric — лишь два примера американских компаний, добившихся значительного успеха на туркменском рынке, и, как я полагаю, существует ещё много возможностей для расширения наших торгово-экономических связей.

Однако на наши двусторонние отношения накладывают ограничения серьёзные озабоченности в сфере прав человека, поскольку правительство стремится осуществлять контроль над жизнью своих граждан. Если моя кандидатура будет утверждена, я буду активно работать с правительством над решением всего спектра вопросов, связанных с правами человека, включая ограничения свободы передвижения и свободы выражения мнений, неоправданные ограничения религиозной практики, сообщения о произвольных арестах и задержаниях, а также о пытках заключённых. Я считаю, что признак зрелых двусторонних отношений — это возможность вести откровённый, открытый разговор с партнёрами по вопросам, по которым наши позиции расходятся, и, если меня утвердят, я обеспечу поддержание конструктивного диалога с правительством Туркменистана по всему спектру вопросов, включая эти непростые.

Из выступления Аллана Мастарда перед членами Комитета по международным делам Сената США на рассмотрении его кандидатуры на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Туркменистане. 17 июля 2014 года.

«Туркменистан стал для меня вызовом. Это одна из самых закрытых стран мира»

— А вы к тому моменту что-то уже знали о Туркменистане? Или для вас это была совершенно незнакомая страна?

— Честно говоря, немного знал. Конечно, у меня был общий опыт по региону, я знал, как устроен постсоветский мир, как работает система в таких странах. Но именно Туркменистан оставался во многом загадкой. Это всё-таки одна из самых закрытых стран не только бывшего СССР, но и мира. Поэтому для меня это стало вызовом — и в профессиональном плане, и в личностном. Надо было быстро разбираться в ситуации, изучать культуру, политический контекст, налаживать контакты.

Но, я был в ТССР ещё в 1979 году — провёл там ровно 21 час. Я прилетел туда в сопровождении другого гида, мы сопровождали американскую выставку по сельскому хозяйству, которая проходила в Москве. И мы просто хотели посмотреть, что такое Туркменистан. Конечно, местный КГБ тогда буквально сошёл с ума — два американских чиновника внезапно появляются в Ашхабаде! Понятно, что они заранее знали о нашем визите — такие поездки нужно было согласовывать через МИД. Но всё равно, КГБ был явно очень недоволен. Мы пробыли там 21 час — и нас отправили обратно в Москву.

Так что я совсем чуть-чуть увидел Туркменистан. Ну, настолько, насколько можно что-то увидеть за такое короткое время. Это ещё была Туркменская ССР — часть Советского Союза, конечно. Поэтому формально я мог сказать, что «я был в Туркменистане» — но, по сути, это был мимолётный визит.

— А после распада СССР вы туда не ездили?

— Нет, в Туркменистане и Таджикистане я на тот момент не был. Был в других бывших республиках — в Казахстане, в Узбекистане, в Кыргызстане... После распада Союза это всё было очень интересно — смотреть, как эти страны развиваются, какую модель выбирают. Но вот в Туркменистане и Таджикистане до назначения мне не довелось побывать.

— Но вы уже знали, что это за страна, с чем можно столкнуться?

— Да, в каком-то смысле знал. Я много путешествовал по бывшему Советскому Союзу — был в России, Украине, Молдове, Грузии, Армении. Единственные страны, в которых я не бывал до назначения — это Азербайджан, Таджикистан и Туркменистан. Во всех остальных побывал.

— А когда вы уже приехали в Ашхабад — ваши представления о независимом Туркменистане подтвердились или всё оказалось совсем не так, как вы ожидали?

— На самом деле, у меня не было чёткого представления. Я не знал, чего именно ожидать. Конечно, я много читал, готовился, но, по сути, Туркменистан для меня был tabula rasa — белым листом. Я понимал, что эту страну нужно будет изучать с нуля.

И, надо сказать, не только я, но и многие американские дипломаты на тот момент знали о Туркменистане крайне мало. Если сравнивать с другими странами, где я работал — например, с Мексикой, Австрией или даже с Россией, — то по ним существует масса информации: научные исследования, университетские программы, исторические и культурные обзоры, языковые курсы. Всё это помогает лучше понять страну ещё до приезда.

А вот найти серьёзную литературу о Туркменистане было почти невозможно. Однажды я нашёл действительно интересную книгу «The Country of the Turkomans».

— Кто автор этой книги, которую вы нашли о Туркменистане?

— Авторов было много. Это был сборник статей — в основном от военных, исследователей, академиков и членов Королевского географического общества Великобритании. Большинство этих статей были написаны в позапрошлом веке, то есть в XIX столетии.

Это один из немногих серьёзных источников, который мне удалось найти о Туркменистане.

— Это вам действительно помогло?

— Да, помогло.

— Когда вы работали в Ашхабаде, президентом был Курбанкули Бердымухаммедов-старший?

— Да, именно он был президентом, когда я приехал. Потом состоялись выборы — но, насколько я помню, он ещё оставался у власти, когда я уезжал. Его сын стал президентом позже.

— А расскажите, как именно вам помогли те статьи XIX века?

— Они помогли мне лучше понять, почему современное туркменское руководство настолько настороженно относится к иностранцам.

— И в чём, по-вашему, причина этой настороженности?

— Это исторически обусловлено. Сначала туркмены были частью Персидской империи — и отношения между персами и туркменами были, мягко говоря, непростыми. Персы относились к ним, по сути, как к периферийной и мятежной нации.

А потом пришли русские. В 1881 году произошло крупное сражение — Гёктепинская битва, где российская армия нанесла поражение туркменским силам. Это была трагедия: погибло около 14 500 человек, в том числе мирные жители, женщины, дети.

И, конечно, если изучать эту историю, если вникнуть в суть, становится понятно, почему, например, в туркменских детских садах детям до сих пор рассказывают, что у Туркменистана есть два исторических врага — персы и русские.

— И это действительно сейчас так преподают?

— Да, так и преподают. Мне об этом рассказывали сразу несколько человек. Это звучит неожиданно, но, если понять контекст — всё становится логичным.

Одно из долгосрочных последствий той самой Гёктепинской битвы — глубокое недоверие туркмен к иностранцам вообще. А если шире — то и к правительствам иностранных государств. Потому что они хорошо помнят, то, что уже однажды произошло, может повториться снова.

— Возможно… Я в таком ключе никогда не думала.

«Дипломатия в Туркменистане на уровне позапрошлого века»

— С какими основными вызовами вы столкнулись во время работы в Туркменистане? Что было самым сложным в дипломатической деятельности в условиях закрытой страны?

— Да, страна действительно закрытая. И из-за этого возникало множество трудностей в организации встреч с официальными лицами. Мы могли взаимодействовать с правительством исключительно через МИД — и только в письменной форме. Всё происходило через обмен дипломатическими нотами.

Это, честно говоря, подход позапрошлого века. Весь мир уже перешёл на электронную почту, на современные формы связи. А мы с МИДом Туркменистана — только через бумажные ноты.

Была одна регулярная встреча в неделю — с главой отдела по связям с Америкой. Это было полезно. Но если, скажем, я хотел встретиться со спикером парламента — нужно было сначала направить дипломатическую ноту. И ждать ответа. Если ответа не было — то через три месяца можно было снова подать запрос.

«Пишите письма»

— Я, например, направил дипломатическую ноту с просьбой о встрече ещё в апреле 2016 года. А уехал из страны в 2019-м — так и не дождавшись ответа. То есть, встречи так и не было — её просто не разрешили. Я также хотел встретиться с главой Центрального банка. Но встречу так и не согласовали. Самостоятельно туда попасть невозможно — охрана не пропускает, нужен официальный допуск. И без него ты просто никуда не попадёшь.

Это, пожалуй, была самая серьёзная проблема. Главное препятствие на пути к нормальному диалогу между нашими странами. Просто не было возможности общаться с теми людьми, с которыми действительно нужно было общаться.

— Почему, как вы думаете, было так сложно? Почему такие ограничения?

— Не знаю. Абсолютно непонятно.

Понимаете, дипломатия — это же, по сути, инструмент для поддержания связи между двумя государствами. Но мне просто не давали возможности встречаться с нужными людьми в правительстве Туркменистана. Я имел возможность периодически встречаться с министром иностранных дел — или, точнее, с двумя его заместителями. С ними у нас был довольно регулярный контакт. В экстренных случаях даже можно было позвонить им по телефону.

— А с другими министерствами?

— Сложности. Очень большие сложности. Есть ведь дипломатический протокол, предполагающий определённый порядок. Должны быть чёткие сроки ответов, формальные правила коммуникации. Но они просто их игнорировали.

— И как вы это объясняете? Они не были заинтересованы в развитии отношений? Или боялись чего-то?

— Честно? Для меня это остаётся загадкой. Либо не хотели, либо боялись, либо просто у них были другие приоритеты. Вообще непонятно. И это особенно странно, потому что у Туркменистана есть посольство в США, и их дипломаты не сталкиваются с подобными трудностями в Вашингтоне. Они же понимают, как работает дипломатический протокол.

— А может, у них просто нет желания быть более гибкими?

— Да, возможно. Мне лично это было совершенно непонятно.

— Это касалось только американского посольства или других тоже?

— Нет, это касалось всех. Когда я только приехал, некоторым послам — особенно из бывших советских республик — ещё было немного проще. Например, украинскому или азербайджанскому послу. Но, к 2019 году, к концу моего срока, они сами говорили, что «гайки закручивают». Всё стало жёстче не только для нас, но и для других.

— Почему? Боялись «цветной революции»? Демократического влияния?

— Это вполне возможно. Мы тоже это обсуждали. Похоже, в какой-то момент у них возник страх, что будет попытка вмешательства, революции, раскачивания ситуации. Хотя, честно говоря, непонятно — какой революции, какого цвета…

Посол Аллан Мастард беседует с Госсекретарем США Джоном Керри перед встречей с Президентом Туркменистана К. Бердымухаммедовым. Ашхабад, 3 ноября 2015 года. Фото: U.S. Department of State

— А с неправительственными организациями вы могли встречаться? Там они вообще остались?

— Какие-то организации ещё работали.

Хотя была ситуация: мне однажды в МИДе прямо сказали, что мне нельзя встречаться с частными лицами без их разрешения. Я достал смартфон, сказал: «Сейчас позвоню в Вашингтон и скажу Госдепу, чтобы вашему послу в США тоже запретили встречаться с частными лицами без разрешения». После этого, конечно, они отступили. Но официально ничего не изменилось.

Тем не менее, я продолжал встречаться с людьми — с представителями неправительственных, некоммерческих, госорганизаций. Да, потом их вызывали на допросы: «О чём вы говорили с послом?» — и так далее. Но это было уже знакомо, такая же практика была и в СССР, и потом в России.

— То есть вы всё это уже проходили раньше?

— Да, это было очень знакомо. Никаких иллюзий.

«Слежка, прослушка и микрофоны»

— Вы чувствовали, что за вами следят? Что вас прослушивают, например?

— Да, конечно. Это было заметно. Иногда мы даже находили микрофоны.

— У себя в резиденции?

— Нет, в основном — в ресторанах. То есть да, за нами следили, без сомнений.

— Почему, как вы считаете?

— Из страха. Боятся нас.

— Боятся? Но вы же — глава дипломатической миссии. Чем вы могли быть опасны?

— Вот именно. Они боятся. Боятся того, чем мы можем заниматься.

Посол Аллан Мастард и хяким Ашхабада Мураднияз Абилов на церемонии закладки фундамента нового здания Посольства США в Туркменистане. Ашхабад, 6 октября 2015 года. Фото: U.S. Embassy Ashgabat

«Плохое соседство»

— Тогда зачем они принимают дипломатические миссии? Могли бы всё закрыть, и проблем не было бы.

— Думаю, дипломатические миссии нужны по двум причинам. Во-первых, если страна хочет… Дело в том, что Туркменистан находится, как говорят по-английски, в bad neighborhood [англ. «плохое соседство»]. Понимаете? Это очень сложный и небезопасный регион. Посмотрите на соседей: Иран, Китай, Россия, Афганистан… Но главная опасность — это Аль-Каида и ИГИЛ. Особенно ИГИЛ.

— А у Туркменистана есть друзья?

— Никого.

— Никого?

— Да, никого. Поэтому хотя бы на минимальном уровне нужно развивать положительные отношения с другими странами, которые могут помогать сохранять суверенитет, территориальную целостность и независимость. Это Япония, Южная Корея, страны Евросоюза, США, Канада, Турция — те, кто в целом дружелюбно относятся к Средней Азии и Туркменистану. В этом плане они понимают, что мы не намерены наносить Туркменистану вред. Но и особой помощи от нас не ждут: до США далеко, до Японии далеко, до Кореи далеко, до Турции тоже немало.

Поэтому Туркменистану приходится быть жонглёром: в одних руках — отношения с Китаем, Россией, Ираном и другими, в других — контакты с Западом. У них просто нет выбора. Они вынуждены хотя бы на минимальной основе дружить со всеми, чтобы избежать серьёзных проблем.

— Хорошо, давайте поговорим о том, что вы много ездили по регионам Туркменистана. Ведь регионы — это не Ашхабад, они сильно отличаются. Что вам больше всего запомнилось?

— Красота природы. Например, Янги-Кала, эти каньоны. Или долина реки Сумбар — там просто потрясающая природа и, конечно, горы. Я вырос на западе Штатов, и мне всегда были близки горы. В Туркменистане они тоже великолепны — Копетдаг, Койтендаг...

Кроме этого, конечно, археология. Ведь через эту территорию проходил Шёлковый путь, и до сих пор сохранились его следы. Посещать такие места и видеть руины — это особое впечатление.

— Расскажите о культурных проектах, которые США поддерживали в Туркменистане. Какие для вас лично были самыми значимыми?

— Для меня самый любимый проект — это караван-сарай Дая-Хатын в Лебапском велаяте. Он расположен примерно в трёх часах езды от Туркменабата, в полутора километрах от Амударьи. Мы вложили туда около 300 тысяч долларов на сохранение этого объекта. Посетить Дая-Хатын — караван-сарай IX века — для меня было невероятным опытом. Мне говорили, что это один из самых хорошо сохранившихся караван-сараев во всей Средней Азии.

С туркменскими рабочими, занятыми на восстановлении караван-сарая Дая-Хатын. Фото из личного архива А. Мастарда

— Туркменские власти поддерживали вас в этих проектах?

— Да, конечно. У нас были очень хорошие отношения с Министерством культуры.

— Они были заинтересованы?

— Естественно.

— А эти 300 тысяч долларов — это была реновация или что именно?

— Реновация и сохранение.

— Туркменистан вкладывал средства в этот проект?

— Да, но самое главное с их стороны — это знания и опыт. У них были специалисты, которые понимали, как нужно сохранять такие объекты.

«Теневая дипломатия»

— Туркменистан называют одной из самых закрытых стран в мире. Как США выстраивают политический диалог с такими государствами?

— У нас есть ежегодные двусторонние консультации. Один год они приезжают к нам, другой — мы к ним. По-моему, в прошлом месяце министр иностранных дел Туркменистана был здесь, в Вашингтоне, на таких переговорах. В следующем году делегация из США поедет туда. Конечно, есть посольство Туркменистана в Вашингтоне, а наше посольство — там, в Ашхабаде. На этой основе мы и строим отношения.

— А вы можете там открыто говорить о проблемах — например, правах человека, политических заключённых? Как это происходит с такими странами?

— За закрытыми дверями.

— То есть это не часть официального протокола?

— Дело в том, что, если хочешь добиться прогресса в таких разговорах, нужно вести их за закрытыми дверями, чтобы была откровенность. Как только обсуждение выходит в публичную сферу, стороны начинают упорно защищать свои позиции. А если цель — откровенный разговор и прогресс, то это нужно делать неформально, «не для микрофона», как говорят по-русски.

— То есть, говоря за закрытыми дверями, вы можете поднимать самые острые вопросы?

— Иногда, да.

— Можете привести пример?

— Нет, конкретные примеры я привести не могу.

— Но динамика была?

— Да, была. Например, я лично, как посол, обращался в МИД с определённой просьбой, обсуждал её с нужными людьми — и что-то получалось. И это удавалось только тогда, когда мы могли откровенно обсудить вопрос, не просто изложить позицию на бумаге, а поговорить не как «дипломат с дипломатом», а как «человек с человеком»: объяснить, почему то или иное решение в их интересах. Любая страна действует в своих интересах, и, если я могу показать, почему какое-то действие выгодно именно им, они будут более склонны принять рекомендацию.

А если просто передать бумагу с нашей позицией или опубликовать её в газетах — это, как правило, ни к чему не приводит. В официальной плоскости туркменские власти будут всё отрицать. За закрытыми дверями они не обязательно признают проблему, но по крайней мере слушают.

— А как это выглядит на практике?

— Иногда они ничего не говорят и ничего не признают, но действуют.

На открытии Американского уголка (культурно-образовательного центра) в Дашогузе. Фото из личного архива А. Мастарда

Кто в Туркменистане главный?

— Как вы думаете, решения в Туркменистане принимаются исключительно президентом или всё-таки ведомства тоже имеют влияние?

— Не всё сосредоточено в его руках. Я бы сказал, примерно 90% решений принимает президент.

— А кто ещё влияет на процесс?

— Кабмин [Кабинет министров, Правительство]. В Туркменистане ценится коллективное решение. Если Кабмин приходит к президенту с единой позицией — «мы обсудили и считаем, что нужно так» — он может принять это во внимание. Поэтому около 10% решений исходят именно от Кабмина.

— Сейчас, говоря «президент», вы имеете в виду Курбанкули Бердымухаммедова-старшего?

— Когда я там работал, у власти действительно был Бердымухаммедов-старший. А как это устроено сейчас — не совсем понятно, потому что появилась новая конфигурация. Есть Халк Маслахаты во главе с Курбанкули Бердымухаммедовым, и есть президент — Сердар Бердымухаммедов.

— То есть фактически существуют и верховный лидер, и президент?

— Да, именно. Поэтому окончательная система принятия решений сейчас не до конца ясна.

— Интересно, а у Сердара Бердымухаммедова есть реальное право принимать решения самостоятельно, или отец всё равно влияет?

— Думаю, отец влияет. Но насколько Сердар может принимать решения окончательно — без ведома или совета Курбанкули, — неизвестно. Это абсолютно никому неясно.

— Вы не застали режим Туркменбаши, но, наверное, многое слышали о нём. Как вы думаете, при Бердымухаммедове стало лучше, хуже, «гайки закрутили» сильнее и что реально изменилось?

— После того как Курбанкули Бердымухаммедов-старший пришёл к власти, восстановили народное образование. Стало лучше. Открыли больницы в Ашхабаде и регионах. При Туркменбаши многие больницы в регионах закрыли, и людям приходилось ехать в другие города за лечением. Например, если ломал ногу, нужно было ехать в Ашхабад — это было крайне неудобно.

В школах при Туркменбаши сократили обучение до 9 лет, в высших учебных заведениях — до двух лет. В результате выпускались врачи, адвокаты, архитекторы, инженеры с крайне ограниченным образованием. При Бердымухаммедове ситуация изменилась: в университетах продлили общее образование, начали признавать иностранные дипломы. Сейчас примерно половина студентов Туркменистана учится за рубежом, в России, Беларуси, Казахстане, до недавнего времени в Украине.

— В политическом плане что-то изменилось со сменой президентов?

— Пока нет. Политическая система осталась прежней — фактически однопартийная. Есть другие партии, но они подчиняются власти и не являются оппозиционными. Политическая обстановка не изменилась.

— Почему, по вашему мнению, Бердымухаммедов не пошёл на какие-либо демократические реформы? У него же был шанс.

— Здесь сложно сказать однозначно. Возможно, это связано с тем, что власть традиционно сосредоточена в узком кругу, и любые изменения считаются рискованными для стабильности режима.

«У Туркменистана никогда не было опыта демократии и государственности»

— Вы правы, у Бердымухаммедова был шанс на демократические преобразования, но, по сути, такого опыта в Туркменистане не было.

Если посмотреть на историю: до 1881 года на территории нынешнего Туркменистана не существовало государства в современном понимании. Были племена, у каждого племени был вождь — сердар, и старейшины — яшулы. Вместе с сердаром яшулы руководили делами племени. Других государственных структур просто не было. Хотя эти территории формально входили в состав Персидской империи, на практике племена были автономны, и персы практически не управляли ими.

Ситуация изменилась после прихода русской армии: в 1881 году победили текинцев в Гектепе, а в 1884 году — мервцев. После этого территория Туркменистана стала частью Российской империи, и административные структуры были введены русскими.

В Туркменистане не существовало государственных структур до прихода большевиков. В 1920-е годы начали формировать правительство с участием туркменских большевиков, но в 1938 году во время чисток практически вся туркменская интеллигенция была уничтожена.

Восстанавливать туркменскую интеллигенцию начали только после Второй мировой войны. В 1950-е годы появились государственные структуры с участием местного населения.

Когда после смерти Сапармурада Ниязова в 2006 году к власти пришёл Бердымухаммедов, опыт Туркменистана с демократией практически отсутствовал. Ни у кого из руководителей не было исторического опыта демократического управления страной, поэтому реформы оставались минимальными.

— Но можно же перенять опыт других стран, например, Сингапур — хороший пример для подражания.

— А сколько человек из Сингапура учились за рубежом и работали в стране? Много. А сколько туркмен в 2006 году учились за рубежом и возвращались домой? Очень мало. В основном оставались на родине, и опыт международной демократии был крайне ограничен.

— То есть Бердымухаммедов руководил страной без достаточного опыта демократии?

— Да, совершенно, верно. Он руководил так, как мог исходя из собственного опыта. Мы все реагируем на ситуации через призму своего опыта. Мы не видим мир таким, какой он есть; мы видим его таким, какими являемся мы сами.

— Вы очень логично и дипломатично объясняете, но в какой-то момент человек приходит к власти и неужели у него нет политической воли просто всё изменить? Чтобы сделать лучше своей стране, независимо от консультантов и аналитиков, которые советуют ему оставить все как есть?

— Это другой вопрос. Если лидер заинтересован только в личной выгоде и сохранении власти, а не в благе страны, реформ не будет. Так происходит и в других странах. Пример — Россия, где окружение Путина заинтересовано прежде всего в деньгах. Поэтому изменения часто не происходят: мотивация сохранения власти и личной выгоды перевешивает интересы общества.

У памятника туркменскому композитору Нуры Халмамедову в поселке Дайна. Фото из личного архива А. Мастарда

«Когда мысли заняты собственным кошельком, то тебе не до народа»

— Хорошо, давайте обсудим эту тему, потому что Туркменистан — богатая страна с колоссальными энергетическими ресурсами. Когда вы там работали, вас не удивляло, что люди практически не имеют доступа к этим ресурсам и на их жизнь это никак не влияет? Вы же жили там, видели в каком состоянии регионы, жили. Почему так происходит?

— Потому что деньги тратят не на то, что нужно для развития страны. Чтобы страна процветала, нужно инвестировать в образование, здравоохранение, социальную сферу, инфраструктуру.

Я много ездил по Туркменистану, особенно по провинциям. В основном, дороги в ужасном состоянии. Образование на очень низком уровне, потому что Ниязов нанёс огромный ущерб, сократив школьное обучение до 9 лет, а высшее образование — до двух лет. Это до сих пор отражается на общем уровне знаний общества.

Конечно, строят школы — это видно даже по спутниковым снимкам за последние 10 лет. Но построить школу с мрамором и залами — одно. Другое — чтобы там работали квалифицированные учителя.

Я спрашивал учеников: «Что происходит в классе?» Они говорят, что учителя просто читают учебник вслух, а дети переписывают. Если задаёшь вопрос — учитель отвечает, что объяснит позже, а на самом деле сам ничего не понимает, потому что не знает. Нужно инвестировать именно в подготовку кадров, чтобы были настоящие учителя, которые умеют объяснять и обучать.

— Почему они не инвестируют в это? Понятно, что это требует денег, но можно было бы использовать доходы от энергоресурсов, вкладывать их в образование, а не только в свой «карман»?

— Для меня это загадка. Я никак не мог понять, зачем строят первый «умный город» в Средней Азии — Аркадаг — потратив 3,8 миллиарда долларов на город, в котором никто не хочет жить. Зачем тратить такие деньги на это, когда за эти средства можно отправить тысячи студентов за границу на качественное образование в лучшие университеты мира?

— Вы никогда не задавали этот вопрос?

— Я не задавал.

— И даже за закрытыми дверями?

— Ответа не было. И это печально.

— Хорошо, тогда такой вопрос: что для дипломатии важнее — прагматичное сотрудничество в экономической и энергетической сферах или продвижение прав человека и демократии?

— На мой взгляд, важно и то, и другое. С экономическим сотрудничеством всё просто — кто-то должен платить по счетам. Но защита прав человека тоже важна, иначе не будет стабильности общества. Это правильно с точки зрения морали и международных обязательств.

— А удаётся ли совмещать эти цели?

— С экономическим сотрудничеством — не слишком. С продвижением демократии бывают отдельные успехи, но они ограничены. Если общество экономически неразвито, гражданского общества там не возникает.

Без гражданского общества перемены невозможны

— Как вы оцениваете перспективы Туркменистана в ближайшие 10–15 лет: возможны ли изменения в сторону большей открытости и демократии?

— Изменения будут, потому что энергетический мир меняется: мир уходит от углеводородов. Если экономика страны основана на углеводородах, нужно менять экономическую политику, а это неизбежно влияет на общество.

— А гражданское общество?

— Пока его нет. Люди заняты выживанием, им не до свободы выражения мнений или митингов. Чтобы появились преобразования, должно сформироваться здоровое гражданское общество, которое умеет добиваться целей через общественные действия.

— А несогласные, недовольные режимом люди что делают?

— Они уезжают. Это заметно было ещё во время моей работы: многие уезжали в Турцию, Россию, Малайзию. Сейчас этот поток продолжается. Поэтому я не предвижу массовых демонстраций — просто продолжается отток недовольных.

— Допускаете ли вы, что такая диктатура может трансформироваться в более гибкий режим, с частичными свободами для граждан?

— Возможно, что-то изменится, но насколько это будет устойчиво — неизвестно. Снова пример России: после 1991 года Ельцин дал определённую свободу, но через 9 лет пришёл Путин, и многое вернулось к прежней системе. Может быть, и произойдет некая трансформация, но прочность её под большим вопросом.

Боятся ли в Туркменистане повторить опыт Украины?

— Как вы думаете, политика России влияет на Туркменистан? Боятся ли там украинского сценария?

— Естественно, боятся. Все в Центральной Азии опасаются.

— Значит, они подчиняются России?

— Не совсем. Я бы сказал, что они учитывают, что Россия говорит и на что намекает. Туркменистан должен быть «жонглёром»: учитывать позиции Китая, России, Ирана, Турции, США, Евросоюза и на основе этого принимать решения.

— А есть ли реальная угроза, что Россия могла бы действовать в Туркменистане, как в Украине?

— Теоретически да, если бы были интересы. Пока таких интересов у России нет. Единственный наблюдаемый интерес России — контроль за границей Туркменистана с Афганистаном, чтобы регулировать поток наркотиков и предотвращать угрозы террористов. Туркменистан понимает, что, если бы российские войска пришли туда, это было бы серьёзно и навсегда, и поэтому делает всё, чтобы сохранять контроль над границей самостоятельно.

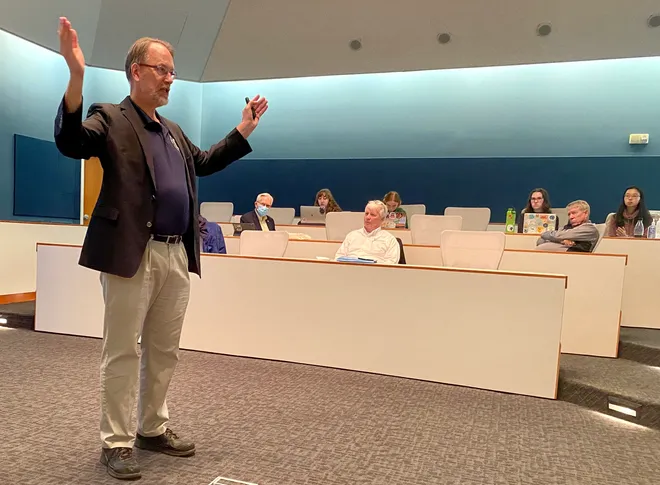

Аллан Мастард выступает перед аудиторией в Институте журналистики Дональда Рейнолдса Университета Миссури на тему российской агрессии в Украине. Сентябрь 2022 года. Фото: Roger McKinney/Columbia Daily Tribune

— Можно сказать, что у властей Туркменистана есть политическая воля ?

— Да, есть, но она ежедневно оценивается и корректируется с учётом всех международных факторов.

— А как на регион влияет внешняя политика США, сейчас, при Дональде Трампе?

— Администрация Трампа ориентирована в основном на экономические вопросы, в частности, природный газ Туркменистана. Прагматичное экономическое сотрудничество — основа, а продвижения демократии и прав человека практически не происходит.

— Если потом придёт другая администрация, возможны ли изменения? Можно ли будет отмотать назад?

— Будут последствия. Попытки «отмотать назад» могут и быть, но восстановить полностью то, что было утрачено, гораздо труднее, чем разрушить. К сожалению, это реальность дипломатической практики.

«50 лет – это слишком мало для того, чтобы в Туркменистане наступила демократия!»

— Если заглянуть в будущее: каким вы видите Туркменистан через 20-30-50 лет?

— Примерно то же самое, но с большим упором на солнечную энергию и экспорт электроэнергии. Туркменистан может стать экспортером энергии за счёт солнечных технологий. Другой важный фактор — вода, потому что через 50 лет будет серьёзный дефицит воды. Население сократится еще больше: по моим оценкам, сейчас там проживает около 3 миллионов человек.

— То есть народа будет меньше, но энергопотенциал сохранится за счёт новых технологий?

— Да, примерно так.

— У этого народа будет больше свобод, чем сейчас?

— Мы этого не можем знать. Нельзя сказать, что Туркменистан достигнет демократии через 50 лет — 50 лет слишком мало для подобных изменений такой страны как Туркменистан

— У вас не очень оптимистичные прогнозы.

— Я опираюсь на факты.

С туркменскими чиновниками на фоне крепости Большая Кыз-кала на территории заповедника «Древний Мерв». Фото из личного архива А. Мастарда

— Я хотела еще задать Вам вопрос о покушении на Туркменбаши. Вы когда-нибудь слышали о судьбе так называемых «ноябристов», осужденных тогда на пожизненные сроки?

— Да, конечно. Туркменское правительство утверждало, что они до сих пор находятся в заключении, в тюрьмах. Мы не смогли самостоятельно подтвердить это. Никто не знает, живы они или нет.

— Как вы думаете, почему их не показывают? Вы слышали про кампанию «Покажите их живыми?»

— Есть два варианта. Первый: их уже нет в живых, что в принципе характерно для режима того времени, когда людей заключали без права переписки, а это означало лишь одно, их убили. Второй: они живы, но находятся в таком плохом состоянии, что их не показывают внешнему миру. Это печальная история без ответа.

— Вы бы хотели ещё поехать в Туркменистан?

— Конечно, хотел бы.

— Сейчас вы можете туда ездить?

— Не знаю, не пробовал. Надеюсь, когда-нибудь получится.

— Как турист?

— Да, у меня там есть друзья, туркменский народ очень дружелюбный и гостеприимный. Есть замечательные места, которые я ещё не успел увидеть.

— Вы полюбили Туркменистан?

— Конечно. Он навсегда в моем сердце.