Как известно, всему на свете есть своя причина. В том числе, есть причина и внезапному оживлению темы взаимоотношений туркменских правителей (как известно, их у нас ровно два: президент Сердар Бердымухаммедов и национальный лидер Курбанкули Бердымухаммедов) с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Нельзя сказать, что эти четыре буквы совсем не имеют авторитета в стране. Кому следовало о них знать и помнить, те знают и помнят, и, более того, взаимодействуют с этой организацией по мере сил. Однако на уровне рядового жителя Туркменистана ОБСЕ не пользуется известностью, так как плоды ее деятельности, по большей части, остаются на бумаге.

Поэтому, узнав о том, что с момента открытия в Ашхабаде в 1999 году Центра ОБСЕ и по настоящее время при его прямом участии в Туркменистане были реализованы более 500 проектов в различных областях и что в скором времени Ашхабад посетит Генеральный секретарь ОБСЕ г-жа Хельга Мария Шмид, мы решили поподробнее поговорить об этой «авторитетной», как любят называть ее туркменские чиновники, организации.

ОБСЕ позиционирует себя как крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран-участниц, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии, и еще 11 стран-партнеров по сотрудничеству. Основополагающий документ Организации — Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская декларация, Хельсинкский заключительный акт), подписав который государство становится участником этой организации. Хельсинкская декларация была подписана первым президентом Туркменистана Сапармурадом Ниязовым 8 июля 1992 года.

Хельсинкский заключительный акт служит опорным элементом в деятельности ОБСЕ и подразделяет сферы деятельности Организации на три основные «корзины», которые принято называть тремя измерениями ОБСЕ:

– военно-политическим;

– экономико-экологическим;

– человеческим.

Постоянное представительство Туркменистана в ОБСЕ было открыто 6 января 1995 года. Первым постоянным представителем Туркменистана при ОБСЕ был назначен Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Австрии Батыр Бердыев.

В июле 1998 года решением Постоянного совета ОБСЕ был учрежден и начал работу Центр ОБСЕ в Ашхабаде.

Одной из центральных задач, возложенных Постоянным советом на Центр, было оказание помощь в подготовке региональных мероприятий ОБСЕ, в частности, региональных семинаров и поездок делегаций ОБСЕ в регион, а также других мероприятий с участием ОБСЕ. Курирует эту деятельность Секретариат ОБСЕ во главе с Генеральным секретарем. Также Секретариат оказывает содействие офису Председателя ОБСЕ и его деятельности, предоставляя экспертов, анализ и проекты решений в таких областях, как пограничный режим, борьба с торговлей людьми, борьба с терроризмом, предупреждение и разрешение конфликтов, экономическая деятельность, защита окружающей среды, гендерное равенство и работа органов правопорядка.

Сотрудники Секретариата отслеживают тенденции, проводят экспертный анализ и реализуют проекты на местах, налаживают контакты с международными и неправительственными организациями, а также предоставляют конференционные, языковые, административные, финансовые, кадровые и информационно-технические услуги.

В декабре 2020 года Генеральным секретарем ОБСЕ сроком на три года была назначена Хельга Мария Шмид. В декабре 2023 года ее мандат был продлен еще на 9 месяцев.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Вена, 2023 год. Фото: OSCE/Micky Kroell

Можно предположить, что предстоящий визит г-жи Шмид в Туркменистан является частью ее «прощального» турне по центральноазиатскому маршруту. Предыдущий вояж по странам ЦА Генсек ОБСЕ совершила в июне 2023 года. Тогда в Ашхабаде она вместе с главой Центра Джоном Макгрегором и первым замминистра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиевым (ныне Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Швейцарии и Постоянным представителем Туркменистана при отделении ООН в Женеве) приняла участие в церемонии передачи Центру в безвозмездное пользование нового здания, подчеркнув в своем выступлении, что «с получением этого здания Центр ОБСЕ сможет еще лучше выполнять свои функции и задачи в соответствии со своим мандатом». «Мы намерены продолжать оказывать содействие Туркменистану, в том числе в таких вопросах, как управление границами, укрепление региональной взаимосвязанности, охрана окружающей среды и расширение прав и возможностей женщин», — сказала Х. Шмид.

Открытие нового здания Центра ОБСЕ. Ашхабад, 1 июня 2023 года.

Вероятно, предупрежденная о том, что туркменское правящее семейство собирает коллекцию разнообразных дипломов и сертификатов, европейская чиновница привезла им в подарок сертификат о присоединении города Аркадага к проекту «Развитие устойчивых, зеленых, климатически благоприятных городов с инновационными решениями в регионе ОБСЕ» и сертификат EcоPorts, присужденный морскому порту Туркменбаши.

Следующий визит г-жи Шмид в Ашхабад состоялся в октябре 2023 года для участия в специально организованном МИД Туркменистана в ее честь «Форуме Генерального секретаря ОБСЕ и министров иностранных дел стран Центральной Азии», на котором обсуждались вопросы безопасности границ, последствия изменения климата и укрепление связей в регионе.

Программа предстоящего в марте визита Генерального секретаря ОБСЕ в Ашхабад. обсуждалась 26 февраля 2024 года в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с главой Центра ОБСЕ в Ашхабаде послом Макгрегором. До этого на очередном заседании правительства вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подробно ознакомил президента Сердара Бердымухаммедова с результатами сотрудничества по линии Туркменистан—ОБСЕ, а также сообщил о планах сотрудничества на 2024 год, включая предстоящий визит Хельги Шмид. Отношения с ОБСЕ вице-премьер определил как один из «приоритетных векторов внешнеполитического курса государства».

Подобная активизация отношений Туркменистана с ОБСЕ, по мнению туркменского политолога Сердара Айтакова, является ничем иным, как взаимным «заигрыванием», с тем, чтобы вовлечь Туркменистан «в лоно даже не Европы как таковой, а западного мира в целом», что, по мнению политолога, находит отклик в Туркменистане: «Вся туркменская дипломатия в срочном порядке организует контакты с представителями бизнеса Европы, США, Японии и Южной Кореи — с целью найти альтернативу китайским технологиям, практически во всех областях, где в последнее время укрепилось китайское присутствие».

Вероятно, туркменские чиновники считают, что у европейцев слишком короткая память, чтобы помнить все то, что происходило 30 с небольшим лет назад, если они всерьез рассматривают возможность получить председательство в ОБСЕ, как о том сообщает политолог Айтаков. А происходило следущее.

Как Ниязов «сотрудничал» с ОБСЕ

Избавившись от контроля со стороны Москвы и немного придя в себя от эйфории, связанной с головокружительными возможностями единоличного правления, первый Президент Туркменистана Сапармурад Ниязов начал проводить изоляционистскую внешнюю политику, к тому же подкрепленную искаженным трактованием сущности провозглашенного нейтралитета, в рамках которой взаимодействие с другими государствами и международными организациями определялось тем, насколько оно способствовало сохранению его власти.

В результате сотрудничество с ОБСЕ ограничилось рамками двух измерений — военно-политического и экономико-экологического, всячески избегая даже малейшего упоминания о человеческом измерении: правах человека, демократических институтах, развитии гражданского общества, демократических выборах и пр.

В плане этого весьма наглядна разница в отношении Ниязова к открытию в Туркменистане Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), которое он упорно, с некоторыми «хитрыми», возможно даже коррупционными уловками продвигал с 2004 вплоть до своей кончины в декабре 2006 года, и открытия в конце 90-х годов Центра ОБСЕ в Ашхабаде, в первые годы своей деятельности пытавшегося пропагандировать демократические ценности, поддерживать права человека, свободу СМИ и свободные выборы и оказывать юридическую помощь населению.

Еще одним событием, определившим характер отношений Туркменистана с ОБСЕ в эпоху Ниязова, стало включение «Московского механизма» для расследования волны жестоких репрессий, последовавших за известными событиями 25 ноября 2002 года, и в целом вовлеченность ОБСЕ и ее реакция на эти события.

Спустя около двух недель после 25 ноября, которые, естественно, потребовались, чтобы разобраться в том хитросплетении лжи, что потоками лилась с экранов туркменского ТВ и страниц местных газет, в то время как независимые источники убеждали в обратном, действующий Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Португалии Антонио Мартинс да Круз, совершивший визит в Туркменистан в рамках своего центральноазиатского турне в начале этого трагического ноября, осторожно выразил озабоченность по поводу многочисленных сообщений о том, что большое количество родственников тех, кого обвиняли в нападении на кортеж президента Ниязова, подвергается преследованиям и арестам.

«По любому законодательству ни один человек не может быть арестован за родственную или любую другую связь. Расследование должно проводиться в соответствии с действующим законодательством Туркменистана, включая законы ''О проведении обысков'' и ''О порядке возбуждения уголовных дел'', принятые два года назад, — сказал Председатель. — Власти Туркменистана должны строго придерживаться международных обязательств по соблюдению прав человека и других принципов и стандартов ОБСЕ, обязательных для исполнения». Он также напомнил о необходимости строгого следования общепринятому международному порядку юридических процедур. В частности, это означало, что все арестованные должны были иметь возможность пользоваться услугами адвокатов, ни в коем случае не подвергаться пыткам и иметь доступ к медицинской помощи.

«Расследование должно быть максимально открытым, и никто из арестованных не должен задерживаться без предъявления обвинения», — добавил португальский дипломат и выразил надежду, что Центр ОБСЕ в Ашхабаде получит доступ к материалам дела, в частности, к спискам лиц, задержанных и официально допрошенных в связи с происшедшим инцидентом.

Бог тому свидетель: мир все еще верил в то, что поставив свою подпись под Хельсинкской декларацией, Ниязов не осмелится открыто ее нарушать.

Председателя поддержал американский дипломат Дуглас Дэвидсон, который в своем выступлении перед Постоянным советом — главным исполнительным органом ОБСЕ заявил, что Соединенные Штаты «особенно озабочены» сообщениями о том, что подозреваемых в попытке покушения на президента Туркменистана в ходе расследования пытали, чтобы добиться признаний.

Свою озабоченность в связи с арестом в Туркменистане журналиста Леонида Комаровского выразил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Фраймут Дуве. Он также предложил провести специальную сессию Постоянного совета, чтобы обсудить на ней вместе с другими 55-ю государствами-участниками Организации ситуацию с правами человека в Туркменистане. «В этом ''демократическом'' государстве средства массовой информации постоянно используются для преследования тех, кто даже просто задумывается над законностью нынешнего состояния общества, — сказал г-н Дуве. — Неудивительно, что некоторые телевизионные программы напоминают мне показательные судебные процессы в советских газетах и радио в тридцатые годы прошлого века».

19 декабря администрация США призвала ОБСЕ направить в Туркменистан специальную миссию, чтобы изучить ситуацию с соблюдением прав человека в ходе расследования так называемой попытки государственного переворота. «Нас беспокоит то, какими методами проводится это расследование. Мы особенно озабочены многочисленными заявлениями о том, что правоохранительные органы Туркмении прибегают к пыткам, чтобы выбить из подозреваемых показания», — сказал представитель Соединенных Штатов, обращаясь к представителям государств-членов Организации.

Это они еще не видели финального шабаша — заседания Халк Маслахаты 30 декабря 2002 года!

20 декабря 2002 года 10 государств-участников ОБСЕ: Германия, США, Австрия, Канада, Великобритания, Греция, Ирландия, Италия, Норвегия и Швеция — направили письмо на имя Постоянного представителя Туркменистана при ОБСЕ Владимира Кадырова, в котором заявили о приведении в действие «Московского механизма» ОБСЕ и назначении миссии докладчика Организации с целью сбора информации в Туркменистане и изучения проблем, возникших в связи с расследованием по факту предполагаемой попытки покушения на президента Туркменистана, совершенной 25 ноября 2002 года. Задачей докладчика было расследование всего, «что связано с проведением следственных работ (в том числе заявлений о применении пыток), а также с развитием последующих событий, которые могут поставить под особо серьезную угрозу выполнение Туркменистаном данных им обязательств по ОБСЕ в области человеческого измерения».

В рамках учрежденной миссии предполагалось назначение двух докладчиков ОБСЕ, при этом одного докладчика назначает группа из 10 государств-участников ОБСЕ, инициировавших запуск «Московского механизма», а второго докладчика назначает Туркменистан как принимающее государство.

16 января 2003 года докладчиком ОБСЕ от группы 10 государств-участников был назначен профессор международного права парижского Университета Пантеон-Ассас Эммануэль Деко (Франция). Туркменистан от назначения докладчика со своей стороны отказался.

Профессор Эммануэль Деко на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Вена, 2022 год. Фото: Micky Kroell/OSCE

27 января 2003 года МИД Туркменистана обратился с письмом в офис Председателя Постоянного совета ОБСЕ, в котором подчеркнул неприемлемость направления в Туркменистан миссии докладчика ОБСЕ и попросил впредь перед Туркменистаном этот вопрос не ставить.

Сам Ниязов выразился еще менее дипломатично. Он сказал, что «никакая ОБСЕ указом нам не является и не помешает Туркменистану проводить собственную политику», и поручил силовым структурам усилить наблюдение за представительствами международных организаций.

Докладчику ОБСЕ было дважды отказано во въездной визе в Туркменистан. Тем не менее, опираясь на данные, имеющиеся в открытом доступе, а также на свидетельства очевидцев событий и правозащитников, 25 февраля 2003 года профессор Деко завершил миссию по сбору и изучению информации и представил итоговый доклад. «При всей ограниченности настоящего отчета, из него вырисовывается страшная картина. Поражает воображение то, насколько декларируемое право отличается от реальности террора и страха. Только возврат к соблюдению принципов и обязательств по ОБСЕ позволит Туркменистану выбраться из пучины, в которую его затягивает», — подчеркнул докладчик.

Такого потока критики туркменские власти не испытывали со дня провозглашения независимости! Именно потому, что им нечего было сказать в ответ на эту критику, туркменские официальные лица избегали появляться на ежегодных совещаниях Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ), как минимум, до 2015 года. Зато о многом рассказывали правозащитники и родственники осужденных, которые считали своим долгом донести правду о событиях 25 ноября 2002 года.

Спустя почти 15 лет, в интервью изданию «Хроника Туркменистана» французский правовед говорил: «На мне лежала ответственность как за жителей Туркменистана, так и за объективность и эффективность „Московского механизма”».

Доклад профессора Деко, в соответствии с принятой процедурой, был передан в Комиссию ООН по правам человека, где стал основанием для вынесения нескольких резолюций, а также трех резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о ситуации с правами человека в Туркменистане, содержащих призыв к правительству Туркменистана в полной мере выполнить рекомендации, изложенные докладчиком в рамках «Московского механизма» ОБСЕ.

Все это сопровождалось активным противостоянием команды «жертвы покушения» во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым, который 30 декабря с трибуны упомянутого выше заседания Халк Маслахат призывал к смертной казни «изменников Родины» — своих бывших коллег, а также Постпредом Туркменистана в ООН г-жой Аксолтан Атаевой, которая лично предприняла попытку не допустить принятия резолюции Генассамблеи о положении в области прав человека в Туркменистане. Она пустилась в атаку, обвинив инициаторов резолюции, которыми выступали Евросоюз, США, Австралия, Япония и ряд других стран, в применении двойных стандартов, и заявила: «Cлепое давление, под которым продвигается резолюция, в то время как страна выразила свою открытость и готовность к конструктивному сотрудничеству, только убеждает нас в том, что спонсоры резолюции преследуют иные цели, чем продвижение прав человека». Взамен она предложила процедуру, которая позволяла не ставить резолюцию на голосование. Об этом инциденте сообщал Центр новостей ООН, а «Гундогар» в апреле 2017 года опубликовал большое расследование под заголовком «История одного письма».

В 2002—2006 годах Ниязов в ответ на критику в свой адрес со стороны представителей ОБСЕ, неоднократно повторял: «ОБСЕ нам не указ!». Как оказалось позднее, и ООН не был «указом» ни для Ниязова, ни для его преемников. Процедура «Московского механизма» не была завершена, и власти Туркменистана не настигла справедливость международного правосудия. Не нашлось ни одного авторитетного юриста, кого заинтересовала бы лживая болтовня генеральной прокурорши или кадры «признательных показаний» подвергнутых пыткам «изменников Родины». Ведь все было и так очевидно: никакого «теракта» не планировалось и никакого «покушения» тоже! Тем не менее, сотня ни в чем не повинных людей была отправлена в казематы, откуда, как оказалось, нет выхода.

В уже упомянутом интервью «Хронике Туркменистана» профессор Деко, отвечая на вопрос, были ли выполнены опубликованные в докладе рекомендации, сказал: «Я так не считаю. Некоторые представители ООН посчитали, что в докладе представлен слишком длинный список рекомендаций, но невозможно остановиться на одних нарушениях и проигнорировать другие, так как политическая система сама по себе отрицала верховенство закона. <...> Доклад был “диагностическим”, так как в своих обзорах Программа развития ООН и прочие агентства ООН хотели скрыть нарушения с целью сохранения дружеских отношений с властями».

Туркменскому народу сегодня эта «дружба» обходится весьма дорого.

Возвращаясь в 2002 — начало 2003 года не могу не отметить, что именно в этот период Центр ОБСЕ в Ашхабаде, который в то время возглавляла посол Параскива Бадеску, принимал самое горячее участие в защите прав людей, объявленных «террористами». Дипломаты требовали допуска на судебные заседания, добивались встреч с осужденными, пытались передать им посылки с едой, оказывали поддержку их родственникам. Своими настойчивыми попытками добиться права присутствовать на судебных заседаниях по «делу 25 ноября» г-жа Бадеску так разозлила Ниязова, что он в 2004 году без каких-либо объяснений отказал ей в продлении аккредитации и фактически выдворил из страны.

«Туркменистан не может быть “черной дырой” в рамках ОБСЕ» (Из доклада проф. Э.Деко)

Уже давно пришло время вернуть доклад профессора Деко в орбиту интересов ОБСЕ, завершить процедуру «Московского механизма», чтобы дать объективную оценку событиям 25 ноября, а оставшимся в живых осужденным — свободу. На это сегодня направлена деятельность правозащитных организаций, в частности, международной кампании «Покажите их живыми!». Но, как справедливо отмечает в своей статье «Несговорчивый партнер: куда ведут отношения ОБСЕ с Туркменистаном?» специалист по Центральной Азии, профессор университета Глазго (Великобритания) Лука Анчески, сегодня сотрудничество Туркменистана и ОБСЕ характеризуются минимальным уровнем взаимодействия и уходом от обсуждения острых вопросов, касающихся прав человека и содействия надлежащему управлению.

«Невосприимчивость режима к сформулированным в докладе выводам и рекомендациям показала, насколько несговорчивым партнером является Туркменистан. Это привело к возникновению формата сотрудничества, в рамках которого вопросы человеческого измерения отошли на второй план во взаимодействии между режимом в Ашхабаде, институтами ОБСЕ и ее присутствием в стране. <...> Несмотря на три десятилетия сотрудничества, система правления в Туркменистане не только является одной из худших на всем пространстве ОБСЕ, но больше не является предметом обсуждения в отношениях Организации с Туркменистаном».

Cтарший преподаватель по Центральной Азии в Университете Глазго (Великобритания) Лука Анчески. Screenshot: Voice of America

Опубликовавшая на днях очередной ежегодный доклад «Freedom in the World 2024» британская неправительственная организация «Freedom House» назвала Туркменистан «страной с укоренившимся авторитаризмом», поставив его по совокупности показателей уровня свободы на второе место с конца в списке «Худших из худших». Учитывая тот факт, что занявшие самое последнее место в этом списке Ирак и Южный Судан не являются государствами-участниками Организации, Туркменистан, несомненно, подтверждает звание самого авторитарного государства на всем пространстве ОБСЕ.

Не сомневаюсь, что работать в такой стране непросто, особенно когда дело касается сферы человеческого измерения. Рядовому жителю Туркменистана, слабо разбирающемуся в вопросах военно-политических и экономических, проблемы, входящие в эту сферу, близки и более-менее понятны, коль скоро они касаются его повседневной жизни. Но беда в том, что именно эти проблемы мало-помалу стали исчезать из повестки дня Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Именно эту печальную закономерность мы отмечаем на примере участия БДИПЧ ОБСЕ в наблюдательном процессе на президентских и парламентских выборах.

На сайте Центра можно найти базу данных, в которой анализируются выборы в Туркменистане, начиная с 1999 года, описываются недостатки и даются рекомендации. При этом сотрудники миссий по наблюдению зачастую отмечают, что их функции были «косметическими», так как власти ограничивали их возможности проводить независимое наблюдение, препятствовали доступу к кандидатам, представителям СМИ и должностным лицам, а также запрещали присутствовать на избирательных участках при выемке бюллетеней и подсчете голосов.

Вполне понятно: миссию наблюдателей БДИПЧ интересовали подробности туркменского избирательного процесса. Они специально прибыли в страну, причем, по ее же приглашению, а им отводилась роль героя рассказа Михаила Зощенко «Аристократка», который, придя в театр, интересовался, действует ли там водопровод. И вполне понятно, что эта роль миссию наблюдателей ни в коей мере не устраивала. Поэтому накануне досрочных президентских выборов 2022 года, на которых, как известно, «блестящую» победу (73%) одержал Аркадаглы Сердар Бердымухаммедов, ОБСЕ ограничилась лишь кратким сообщением о том, что в подобных условиях БДИПЧ не рекомендует развертывать деятельность по наблюдению, повторяя при этом, что предыдущие неисполненные рекомендации, связанные с выборами, остаются в силе и ОБСЕ подтверждает готовность поддержать власти Туркменистана в их усилиях по продолжению избирательной реформы.

«Тирания вовлеченности»

Профессор Анчески задается вопросом: зачем БДИПЧ продолжает участвовать в таком бесплодном партнерстве, тем более, что в избирательной сфере эффект от совместного действия властей Туркменистана с институтами ОБСЕ окончательно сошел на нет в 2010-е годы, что, в свою очередь, способствовало дальнейшему исключению человеческого измерения из повестки дня их сотрудничества? Используя различные источники информации, начиная от бесед с сотрудниками Центра — до официальных данных о количестве проектов, реализуемых Центром ОБСЕ в Ашхабаде, проф. Анчески делает вывод о том, что сместить акцент с человеческого измерения заставили Центр некие «прагматические соображения». Вполне понятно, что «эта неудобная правда, как правило, не находит должного отражения в ежегодных отчетах руководителя Центра Постоянному совету ОБСЕ».

О снижении внимания к человеческому измерению можно судить и по исчезновению в последних ежегодных докладах ОБСЕ данных об оказании правовой помощи гражданам Туркменистана. Если на ранних этапах деятельности Центра сотрудничество по вопросам человеческого измерения было одним из ключевых направлений, то сейчас оно скорее всего является второстепенным аспектом. Поэтому мне кажется, что возвращение программы правовой помощи гражданам, особенно тем, кто подвергается преследованию властей, могло бы стать триггером к восстановлению Центром ОБСЕ своего доброго имени.

Деятельность Центра ОБСЕ в Ашхабаде оказалась под влиянием того, что можно назвать «тиранией вовлеченности», считает автор статьи «Несговорчивый партнер: куда ведут отношения ОБСЕ с Туркменистаном?»

«Учитывая узкие рамки, в которых осуществлялась его деятельность, у Центра, возможно, не было иного выбора кроме поиска наименьшего общего знаменателя в попытках согласовать бюджетные ограничения с нежеланием Туркменистана терпеть давление в вопросах реформы верховенства права». Поэтому, прекрасно понимая сложности работы в автократическом государстве, члены Постоянного совета ОБСЕ не могут этого не учитывать. Однако они считают, что при оценке деятельности Центра следует исходить из того, что даже очевидно неэффективное присутствие в стране предпочтительнее полного отсутствия представительства Организации, так как без такого присутствия «не будет никаких перемен в будущем». А значит надо стараться работать так, чтобы не затрагивать «чувствительные» области внутренней политики.

К сожалению, такое сотрудничество, игнорирующее человеческое измерение, в конечном итоге подрывает не только значимость нормативных основ ОБСЕ, ее основополагающих документов и в целом — авторитет самой Организации. По мнению профессора Анчески, оно наносит ущерб безопасности и самого Туркменистана.

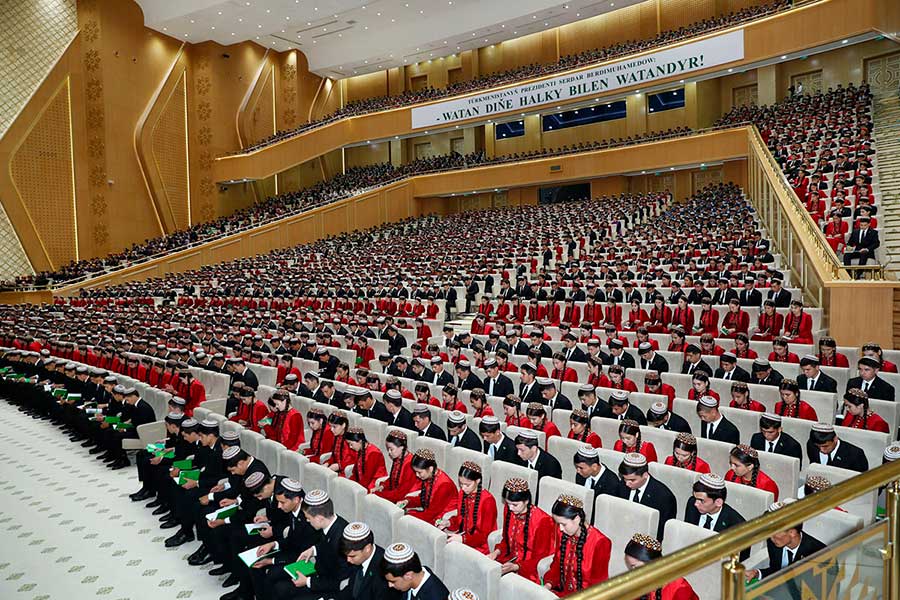

Значит ли это, что, если согласиться с условием, что сотрудничество в области человеческого измерения в Туркменистане сильно ограничено, можно ли ожидать успеха хотя бы по тем направлениям, которые не вызывают недовольства властей? Возьмем, к примеру, охотно подхваченную ими проблему гендерного равенства, которую они трактуют весьма примитивно, что можно проиллюстрировать «картинками из жизни». Все мы помним, к примеру, как выглядит большой зал заседания Халк Маслахаты, в котором строго соблюдается определенное правило рассадки. Существует даже целый ряд «специалистов» которые внимательно следят за соблюдением «правильного» количества мужского и женского состава парламента или органов местного самоуправления. Кстати, еще одно неписаное правило — при Ниязове председателями Меджлиса были мужчины, при Бердымухаммедовых — женщины. Гендерное равенство соблюдено! Но если возникает вопрос о равных правах на труд и равную оплату для женщин и мужчин, равные права на собственность или равную долю семейного имущества, на право женщин водить автомобиль или на равное участие родителей в воспитании детей, тут гендерное равенство немедленно подменяется пресловутыми «национальными традициями», а на ум приходит «бессмертная» фраза Ниязова: «Никакая ОБСЕ указом нам не является и не помешает Туркменистану проводить собственную политику».

«Авторитарные лидеры в регионе ОБСЕ — в том числе в Туркменистане — рассматривают предлагаемые ОБСЕ меры по либерализации как прямую угрозу их авторитарной стабильности, — считает Лука Анчески. — Поэтому следует рассматривать права человека более глубоко — как фундаментальный элемент понимания безопасности ОБСЕ».

Государства-участники ОБСЕ, взяв на себя обязательства в области человеческого измерения, тем самым подтвердили, что демократия, основанная на верховенстве закона, представляет собой единственную систему управления, способную эффективно гарантировать права человека. Эти обязательства представляют собой нечто большее, чем простая декларация воли или добрых намерений: речь идет о политическом обещании соблюдать эти стандарты, и нарушение его влечет за собой политические же последствия и политическую ответственность государства-нарушителя. Об этом никогда не следует забывать. А тем, кто забыл — немедленно об этом напомнить. Для этого нам сегодня так необходимо возвращение «Московского механизма».