Елена Мятиева — журналист с непростой судьбой. Мама двоих детей и бабушка семи внуков. Родившись в Сибири, прошла путь от филолога до корреспондента, от штатного сотрудника советской газеты до независимого журналиста, работающего под псевдонимом. Судьба привела ее в Туркменистан, где она прожила почти 30 лет, писала на острые социальные темы, боролась за правду, сталкиваясь с цензурой и давлением властей.

После того, как гайки начали закручивать окончательно, Елена вместе с семьей была вынуждена покинуть страну. Теперь она живет в Нидерландах, но Туркменистан навсегда остался частью ее жизни, ее истории. О том, как строилась ее карьера, с какими испытаниями ей пришлось столкнуться и каково это — начинать все с нуля в новой стране, она рассказала в интервью накануне Международного женского дня 8 марта.

— Елена, расскажите о себе, о вашем жизненном пути. Вы ведь родом не из Туркменистана, что вас туда привело? Как вы попали в Туркменистан? Что для вас больше Родина: Туркменистан или Иркутская область?

— Туркменистан для меня не Родина, я приехала туда, когда мне было 23 года. Туркменистан — это часть моей жизни, я бы так сказала. Это место, где я прожила почти 30 лет. Где выросли мои дети.

А родилась я в Сибири, в городе Тулуне Иркутской области, а потом переехала в Сыктывкар, столицу республики Коми, где мой отец получил работу. Мне тогда было без малого четырнадцать лет и там я прожила самые осознанные годы юности. Иногда меня тянет в Сибирь, посмотреть, как там все изменилось.

В Сыктывкаре я поступила на филфак местного университета, хотя мечтала о факультете журналистики. Я даже съездила «на разведку» в Свердловск. Подала документы на журфак Уральского Государственного университета, очень в те годы популярного и сильного. Но, пообщавшись с другими абитуриентами, поняла тогда, что шансов у меня немного. У всех были уже публикации, а у меня на тот момент ничего. И я уехала обратно. Отучилась три года на филфаке, но судьба все-таки привела меня в журналистику и именно на журфак в УрГУ!

Cлучилось так, что в 1976 году, по распоряжению ЦК КПСС, студентов-филологов из национальных республик направляли после 3-го курса в три союзных университета на факультеты журналистики — республикам нужны были кадры в этой сфере. Уральский университет был одним из трех. И хоть Елена и не была студенткой одной из союзных республик, а была из автономной республики Коми, все-таки после некоторых усилий им с подругой удалось попасть в число студентов.

Во время учебы на журфаке УрГУ. Занятия по физкультуре. Елена Мятиева — третья справа. Свердловск, 1979 год.

«Стюардесса по имени Лена»

«Так мы попали на журфак, где у нас было много ребят из разных республик, а из Туркменистана их было больше всех», — говорит Елена и продолжает:

— Среди них был парень Аннамамед. Мы столкнулись с ним в общежитии: как сейчас помню, на мне было синее платье с белым воротником. Он спросил: «Девушка, а вы стюардессой, случайно, не работали?» А я подумала, «откуда он знает»? Ведь я на самом деле летала, будучи в студенческом отряде бортпроводников, — мы летом заменяли персонал, который ушел в отпуск.

В ответ на мое изумление он сказал, что видел меня в аэропорту в Ашхабаде и что сам работал там в цехе бортового питания также во время летних каникул. Насчет Ашхабада он ошибся, конечно, решив, что я прилетала рижскими рейсами — у рижанок в то время как раз была форма, похожая на мое платье, — смеется Елена, — Я никогда не летала в Ашхабад. Но вот так мы познакомились, встретились и уже не расставались. Три года вместе в университете, в одной группе. После окончания учебы поженились, и он привез меня к себе в Туркменистан. Как молодых специалистов нас распределили в местную газету, которая называлась тогда «Ташаузская правда».

Аннамамед попал в секретариат, а я — в отдел пропаганды и агитации. Через полгода нам выделили в Дашогузе [бывш. Ташауз — прим. автора] квартиру.

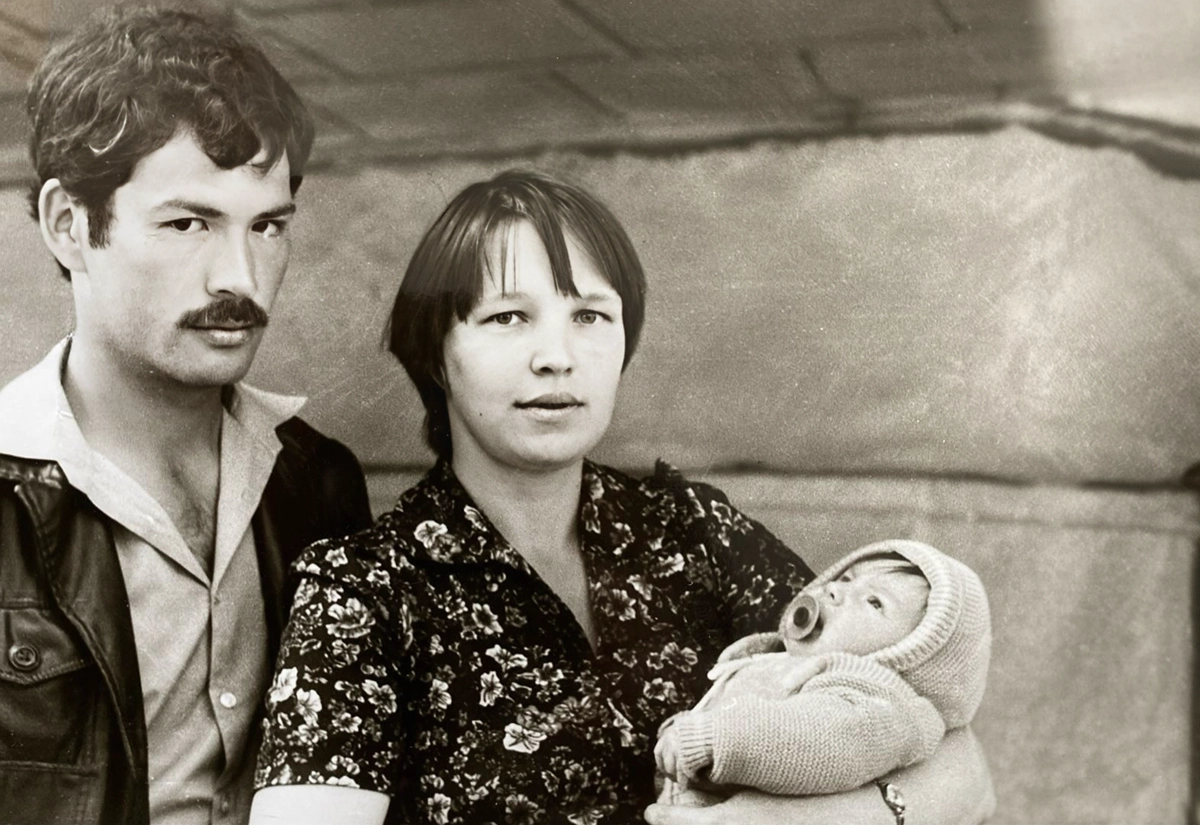

Елена и Аннамамед Мятиевы с дочерью Айной. Ташауз, 1982 год.

Легкая оттепель

— В редакции нас приняли очень хорошо, — вспоминает Елена, — там я проработала 7 лет. Потом один из моих материалов попал в «Туркменскую искру» — центральную республиканскую газету, и мне предложили стать собственным корреспондентом по Ташаузской области, по сути, по всему северному региону. Правда, поставили условие — вступить в партию, от чего я категорически отказалась. Но на работу меня все равно взяли. Время было интересное, началась перестройка, стало возможным писать критические материалы. Я ходила по судам, освещала громкие дела — хозяйственные, уголовные. Кому-то это даже помогло доказать невиновность по тяжелым статьям и выйти на свободу задолго до окончания срока. Писала на разные темы, некоторые были очень чувствительны, например о причинах и последствиях родственных браков. Этот материал и еще один были тогда опубликованы на страницах «Комсомольской правды». В то время удавалось поднимать подобные остросоциальные о которых раньше нельзя было и упоминать, по ним принимались меры.

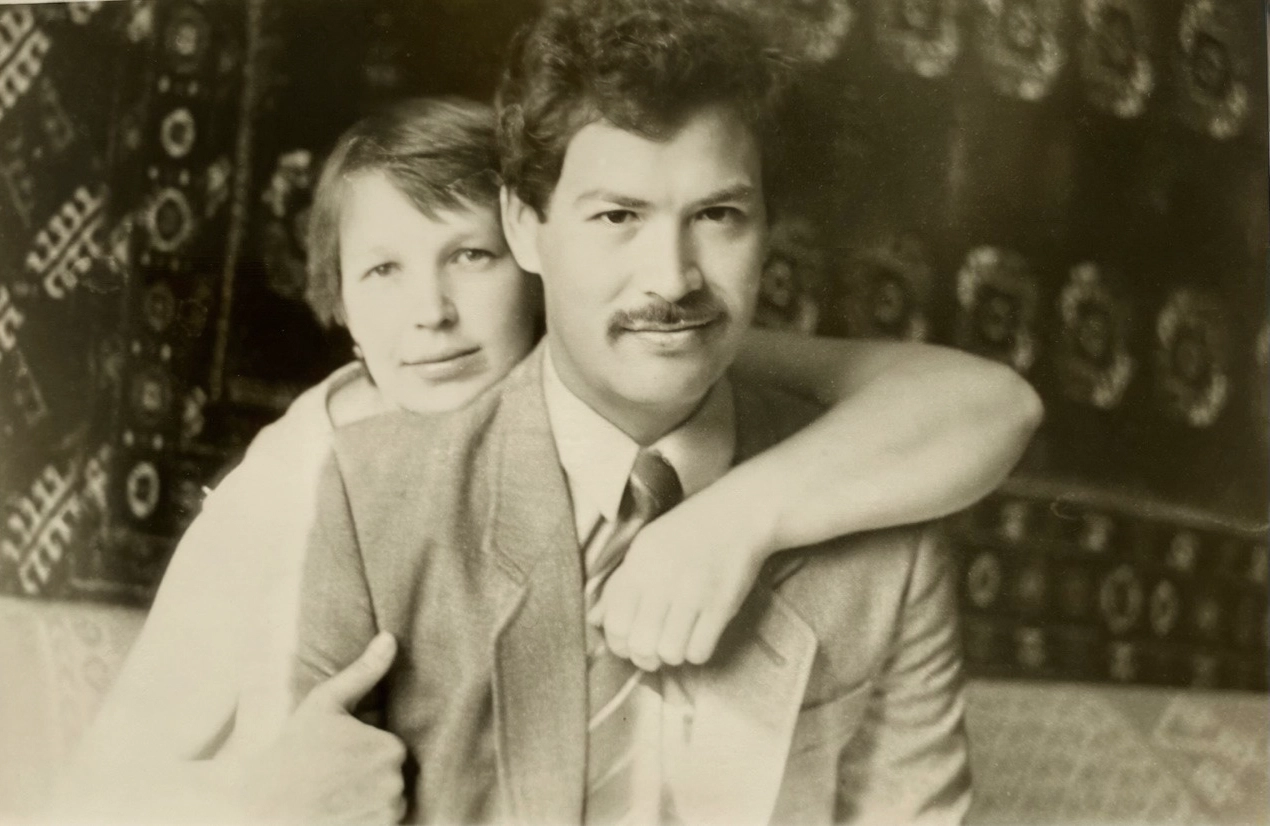

Елена и Аннамамед Мятиевы. Ташауз, 1988 год.

Когда правда становится вызовом

— В Туркменистане вы работали журналистом еще в советское время и позже, уже в независимом Туркменистане. Расскажите об этой работе. Когда было легче работать, когда сложнее? Какие острые углы приходилось обходить?

— Ну, конечно, в советское время работалось проще. Цензура была, но это была цензура другого порядка. Помню, я дежурила «свежим глазом» по выходящему завтра номеру и пропустила серьезную ошибку прямо на первой странице, в заголовке передовицы. И никто до самого выхода тиража этого не увидел. На следующее утро у редактора газеты, был «разбор полетов» в местном обкоме партии. Ох, и досталось тогда ему! А мне — от него… Но это была словесная выволочка. То, что позже происходило уже в независимом Туркменистане, была другая «цензура». Материал кромсали вдоль и поперек, если там было что-то, что, на взгляд редакторов, а также официальных цензоров, расходилось с официальной точкой зрения. Писать критику становилось не просто сложно, но и невозможно. Еще труднее было поступиться собственной совестью и принять те требования, которые отныне накладывались на СМИ, в целом, а значит и на журналистов. Начались давления, зажимы, все было под контролем — «мышь не проскочит», — говорит Елена.

С конца 90-х Елена начала сотрудничать с иностранными изданиями, которым были интересны происходящие в Туркменистане события.

— Так, российские СМИ интересовало все, что было связано с прекращением двойного — российского и туркменского — гражданства. Все, кто получили российский паспорт после определенной даты и собирался покинуть Туркменистан навсегда, должны были в считанные не то, что недели — дни! — завершить свою жизнь в Туркменистане, продать жилье, отправить контейнеры с нажитым добром на новое место жительства и покинуть страну. Это было страшное время, которое ломало людские судьбы, коверкало их жизнь, — рассказывает Елена.

Туркменские власти всеми силами пытались скрыть эти события, но благодаря той информации, которая выходила-таки из страны («смею надеяться, что в немалой степени и от меня», — отмечает Елена), вынуждены были отказаться от форсированного выдавливания русскоязычных граждан из страны. Зато активно начался поиск тех, кто «сливал» информацию за рубеж. Елена публиковалась под псевдонимами, но спецслужбы догадывались, кто за ними стоит, так что сохранить настоящее имя в тайне оказалось невозможно.

«Власти узнали, что я это я», — говорит Елена. Ее особо тщательно проверяли при вылете из Туркменистана, и каждый раз журналистка не знала, выпустят ее или нет. — «Бывало, что все пассажиры уже в самолете, экипаж готов к вылету, а я все еще жду, когда проверят мой ноутбук».

Работать стало не только тяжело, но и страшно. Елена считает, что несколько раз ей удалось каким-то образом избежать того, чтобы туркменские спецслужбы ее полностью раскрыли, узнали, на кого она работает и под какими псевдонимами пишет.

«И этот факт, что они не были уверены на сто процентов, что не нашли доказательств в моих гаджетах, уберег меня от трагедии», — считает Елена.

— Я сейчас слежу за тем, как работает журналистка Солтан Ачилова. Она смелая женщина и работает открыто. Но если бы в то время я работала так же, то сегодня я бы не была там, где я есть. Все закончилось бы плачевно, — говорит она.

— Чем вы еще занимались, когда жили в Туркменистане? Есть что-то, по чему больше всего скучаете?

— Я с теплом вспоминаю ФОК в Дашогузе и инструктора женской группы Тахира Ахмедовича Мендубаева. После тренировки мы оставались с «девчонками» и играли в баскетбол с ребятами из соседнего тренажерного зала. Туда же приходили волонтеры американского «Корпуса Мира» и присоединялись к нам. Было ужасно весело, ведь это была не какая-то игра по правилам, а взрослое дурачество. Словом, это было мое многолетнее увлечение. А потом люди стали разъезжаться, многие уезжали в Россию, уехал из Дашогуза и Тахир Ахмедович. И стало грустно, в центр мы еще ходили, но уже без прежнего удовольствия, — вспоминает Елена.

Другой частью своей общественной деятельности Елена называет членство в Дашогузском экологическом клубе, где она отвечала за выпуски клубных брошюр и журналов. Клуб проводил большую экологическую работу в регионе, занимался экологическим просвещением детей и взрослых.

— Конечно, вся эта деятельность не очень нравилась туркменским властям, и впоследствии ее посчитали даже оппозиционной, поскольку мы освещали не только экологические, но и социальные темы. Журналы наши пользовались популярностью у населения, и со временем власти, конечно, все закрыли. Это было время правления Ниязова, конец 90-х - начало нулевых, тогда как раз повсеместно «закручивались гайки». Меня впоследствии и с работы на государственную газету уволили под предлогом того, что я поехала учиться в летнюю школу журналистов в Швеции. Но на самом деле причиной увольнения, конечно, была моя общественная деятельность в экоклубе, — говорит Елена. — Уволили без права трудоустройства где бы то ни было в Туркменистане. Несколько лет я была безработной. Дети учились — дочь в Нидерландах, сын в Кыргызстане — нужны были деньги и для них, и для себя, а работал только Аннамамед. Помогала пасека, наш мед пользовался большим спросом у людей.

Переезд в «страну тюльпанов»

— Как складывалась ваша дальнейшая судьба? Вы переехали в Нидерланды, когда и почему?

— Потому что потом «закручивать гайки» стали сильней. Контроль стал тотальным. Думаю, для меня сигналом к тому, что нужно уезжать, стал тот факт, что однажды нас с мужем остановили на паспортном контроле в аэропорту и не разрешили выехать из Туркменистана — что называется, сняли с рейса. Это был звонок. Я больше так жить не могла, я не знала, чего ожидать от туркменских властей, это очень удушающее чувство. Потом, в нашу следующую попытку, нас выпустили, но, улетая, я тогда поняла, что я уже не вернусь.

В 2010 году в Нидерланды сначала уехала сама Елена, а годом позже приехал и ее муж Аннамамед.

«К тому времени здесь уже жила наша дочь Айна. Она окончила в Нидерландах институт, получила диплом с отличием и вышла тут замуж. Потом сюда переехал наш сын с женой. Так что в этом плане нам легче, чем тем, кто в эмиграции разлучен с родными», — говорит она.

Елена с мужем живут в маленьком городке, в провинции Утрехт, недалеко от дочери. У них уже 7 внуков. Самой старшей внучке 17 лет, а младшему внуку 1 год и 4 месяца.

На вопросы «Как проходила ваша адаптация в новой стране? С какими трудностями пришлось столкнуться?», Елена отвечает так:

— Сначала было сложно. Новая страна, новый язык, все с нуля. Мы учили нидерландский язык, прошли полностью программу внедрения и адаптации в нидерландское общество и культуру. Сталкивались с разными трудностями, но сейчас, когда уже прошло почти 15 лет, мы привыкли. Вы знаете, в первые два года я очень скучала. И скучала прежде всего по своей оставленной в Дашогузе кухне. Перед отъездом мы сделали ремонт, заказали кухонную мебель, обустроили все так, как я давно хотела, и я так любила ту свою кухню… Но из-за всех этих обстоятельств получилось так, что я не успела ею насладиться, я с ней не пожила вдоволь. Я помню, что, когда мы уезжали из квартиры, я оглянулась именно на кухню, и мелькнула мысль «я, может, сюда больше не вернусь». Так и вышло, и первые два года здесь, когда я думала об этом, я начинала просто рыдать навзрыд, — вспоминает Елена.

Она отмечает, что трудно было привыкнуть и к новому климату. Первое время после Туркменистана в дождливых Нидерландах организму очень не хватало солнца и тепла, испытывала сильные головокружения, длящиеся годами. Но со временем адаптировалась. Кроме того, разбавляют ситуацию поездки. Елена и Аннамамед много путешествуют, стараются выезжать три раза в год, объездили почти всю Европу.

— Какие кардинальные отличия вы могли бы назвать между этим двумя странами в том, что касается семьи, роли женщины в обществе, воспитании детей?

— Признаюсь, первое время я постоянно сравнивала, как тут, как там… И всегда думала, «а вот если бы так было в Туркменистане». Сейчас я, конечно, адаптировалась, и смотрю на вещи уже другим, привычным взглядом жителя этой страны. Мне нравится их подход к воспитанию детей, та свобода, которую дают детям. В ребенке здесь видят и уважают личность. Мне нравится, как устроен образовательный процесс, что у детей есть выбор, нет стресса и массы ненужных ограничений. Каждый может учиться в силу своих способностей и интересов. Нет давления и требований.

Отличие от школ Туркменистана, да и школ большинства стран постсоветского пространства кардинальное, там все должны стремится к высоким отметкам, там обязательная школьная форма и строгие правила, которые нельзя нарушать. В Нидерландах нет школьной формы, дети ходят в школу в чем хотят, в чем им удобно. Одежде не придается большое значение.

В то же время, дети в Нидерландах, кроме родного, изучают еще и два, а то и больше иностранных языков и довольно хорошо на них говорят. Наша старшая внучка, школьница, сдала английский на сертификат Кембриджского университета, и теперь для нее открыты двери любого вуза мира, где обучение на английском языке.

Думается, излишне говорить о том, что женщины в Нидерландах имеют какие-то иные права, нежели мужчины. Начиная от государственного аппарата и заканчивая такими, казалось бы, чисто мужскими профессиями, как водитель рейсового автобуса или даже пилот дальнемагистральных лайнеров авиакомпании KLM — везде работают женщины, и это никого не удивляет. Да, в каких-то сферах наблюдается преобладание мужчин, в каких-то женщин, но это вовсе не означает, что женщинам туда искусственно перекрывают дорогу, — рассказывает Елена и добавляет, что женщина в Нидерландах строит свою жизнь так, как считает нужным она и только она. — Выбор всегда остается за самой женщиной. И, тем более, никто не может диктовать ей, как себя вести, как и во что одеваться, сколько иметь детей и иметь ли их вообще, как воспитывать.

Здравоохранение страны очень внимательно к женскому здоровью. Начиная с определенного возраста, каждая женщина в стране должна пройти обследование на рак груди и рак шейки матки, для чего ей назначают дату и время ближайшего пункта обследования. Проверка бесплатная. Так что эти серьезные заболевания выявляются в Нидерландах на ранних стадиях и поддаются полному излечению, — рассказывает журналистка.

Елена отмечает отличия и в жизни пенсионеров: пожилые голландки не сидят по домам — пока есть физические силы, они занимаются волонтерством, помогая нуждающимся в их помощи людям. А также они много путешествуют именно после выхода на пенсию. Взрослые дети не «вешают» на пожилых родителей своих детей — бабушки и дедушки сами проявляют инициативу, если хотят помочь с внуками, при этом это редко когда становится системой.

— Вечерами можно увидеть пожилых и более молодых подружек, сидящих с фужерами вина в руках где-нибудь в ресторане или открытом кафе и щебечущих о чем-то своем. Пожилых дам, которым за 75-80 лет, отличают ухоженность — у них красивые улыбки, аккуратные прически, кстати, голландки редко окрашивают волосы в темные цвета, оставляя естественную седину. Женщины любого возраста в Нидерландах, в том числе пожилые, предпочитают удобный стиль одежды, часто это брюки, кроссовки. Многие продолжают ездить на велосипедах, а по утрам совершают пешие прогулки или даже пробежки. Практически все работающие женщины водят машину. Моя 17-летняя внучка в данный момент готовится сдавать экзамены на водительские права, а начала она учиться вождению в 16 лет. И вообще, мне кажется, что женщин-водителей в Нидерландах гораздо больше, чем мужчин, — делится с нами особенностями жизни женщин в Нидерландах Елена.

«Вообще быть женщиной здесь легко и приятно», — добавляет она.

— Что вам больше всего нравится в Нидерландах? Чем восхищаетесь?

— Мне очень нравится их природа и то, как голландцы бережно относятся к ней. Как они любят сажать, выращивать, ухаживать. Как власти обсуждают любые свои действия с жителями города. Ни одно дерево не срубят без того, чтобы не обсудить это с нами. Мне нравится чистота вокруг и забота людей о том, чтобы было чисто и красиво. Каждый житель вносит в эту красоту свой вклад, что не может не восхищать.

— А к чему никогда не привыкнете? Вот прямо искренне до сих пор удивляетесь чему-то?

— Мы уже ко всему здесь привыкли и адаптировались. Но то, что до сих пор удивляет, это всеобщее желание взаимопомощи, волонтерство. То есть готовность делать какую-то работу, за которую тебе не платят. Они делают это так легко! Кому-то помочь, например, навещать одиноких пожилых людей, чьи дети живут в других регионах, помогать им, гулять с ними. И голландцы в этом очень заразительны. Мы тоже занимаемся таким волонтерством. Это очень объединяет людей, — говорит Елена. Она рассказывает, что Аннамамед до сих пор помогает тем, кто только приехал в Нидерланды осваивать нидерландский язык. Среди которых много украинских беженцев.

— Вовлеченность в общественную жизнь тут так затягивает, что люди находят друзей по интересам. Аннамамед, например, общается с местными пчеловодами. У него тоже есть небольшая пасека. Все эти люди объединены в общественную организацию. Они встречаются, делятся опытом, помогают друг другу.

А еще нам удалось вырастить урюковое дерево из привезенной из Туркменистана косточки урюка. В одно лето оно принесло урожай. И по этому поводу мы даже попали в местную газету. Так что мы вполне себе активные члены этого общества, смеется она.

С сыном Русланом — журналистом, правозащитником, главным редактором сайта Turkmen.News. 2017 год.

— Вам нравится ваша жизнь в Нидерландах, ни о чем не жалеете?

— Нет, конечно, мы ни о чем не жалеем. Сегодня здесь наш дом, наши дети и внуки. Нидерланды приняли нас очень тепло, за что мы этой стране будем всегда благодарны.

— Как вы думаете, чему жители Туркменистана могли бы научится у жителей Нидерландов? И наоборот.

— Тут нет громких лозунгов, как в Туркменистане, например «Государство - для человека». Для людей все делается безо всяких лозунгов. Люди с этим живут, они привыкли и воспринимают как должное. Я думаю, если бы в Туркменистане были подобные условия жизни, то люди были бы очень благодарны.

Я думаю, у голландцев можно поучиться сортировке и переработке мусора. Здесь все так отлажено: пластик отдельно, стекло, бумага, металл — все сортируется и идет на переработку и вторичное использование. Это хорошо и для экологии, и для экономики. Поэтому тут никто не мусорит на улице.

Кроме того, здесь все механизировано. Там, где может работать техника — работает именно техника. Когда я сейчас, в наше время, вижу, что в Туркменистане улицы метут женщины с метлами, я задаюсь вопросом, «это какой век вообще?!» Ведь есть же специальная техника, которая делает все намного быстрей и эффективней. И Туркменистан мог бы закупить такую технику, обучить персонал. Но почему-то этого нет. А средства и возможности есть.

А еще в Нидерландах очень популярны велосипеды. Все, от маленьких детей до пожилых людей, ездят на великах, — рассказывает Елена. — И тут не важно, что в семье есть машина, а у многих и не одна.

Я тоже еще 13 лет назад села на велосипед. Во-первых, это очень полезно для здоровья. Во-вторых, велосипедная инфраструктура очень развита, так что порой на велосипеде добраться куда-то проще. В нашем городке люди в основном ездят на великах. И я часто думаю, вот было бы так и в Туркменистане, сделали бы везде велосипедные дорожки, мотивировали бы людей ездить на велосипедах. А не так, как там это выглядит: президент страны едет на велосипеде, все улицы перекрыты и расчищены.

— Нидерланды стали для вас домом?

— Да, сейчас, уезжая куда-то, мы возвращаемся сюда с чувством, что вернулись домой, и ловим себя на мысли, что скучаем по дому, когда уезжаем в отпуск.