Как работают независимые источники информации в Туркменистане? Как живут простые люди в этой закрытой стране? На каком языке они говорят и каким образом язык влияет на культуру, а политика — на язык? Обо этом и многом другом — в беседе с журналисткой, редактором русского сайта радио «Азатлык» — Туркменской службы Радио «Свобода/Свободная Европа», Гозель Худайбердиевой. Ее отец Розыназар Худайбердиев был одним из самых известных и популярных ведущих в истории этого СМИ, старейшего из вещающих в Туркменистане на туркменском языке. В качестве корреспондента ей неоднократно приходилось брать интервью у самых разных людей, а мы пригласили Гозель впервые побыть, что называется, по другую сторону микрофона.

— Давайте начнем по порядку... Вы родились и выросли в Туркменистане?

— Я родилась в Туркменистане, выросла в России, а живу в Чехии. Владею туркменским языком, вся моя профессиональная деятельность в течение 25 лет связана с Туркменистаном, но я там никогда не жила. Вот такой парадокс... Просто мои бабушка и дедушка по маме переехали в Москву еще в начале 1960-х годов. А папа жил и работал в Туркменистане, затем переехал в Москву, потом перебрался в Прагу и уже до самого конца работал здесь.

Мама и папа учились в Ашхабаде, там познакомились, там поженились, я родилась там... Но жила я уже в Москве, с бабушкой и дедушкой.

Гозель с родителями. 1973 год. Фото из личного архива

— Где именно учились ваши родители? И вы сами?

— Родители окончили Туркменский государственный университет. А я училась в Москве на психолога, это мое первое высшее образование. Но по этой профессии я никогда не работала. Так получилось, что сразу после окончания учебы я вышла замуж, родила дочку... Затем, когда дочери было два года, я начала работать в «Азатлыке», где остаюсь уже 25 лет. В процессе я получила второе высшее образование по специальности «журналистика».

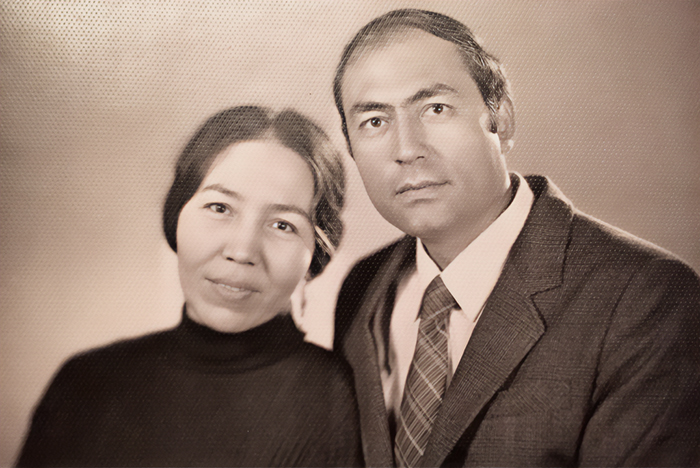

Розыназар Худайбердиев с женой Маей. Фото из личного архива Г. Худайбердиевой.

— Вам лично удалось вырасти настоящей туркменкой в эмиграции. А как насчет дочери? Она ассоциирует себя с Туркменистаном?

— Ей уже 27 лет, она взрослый человек, и она считает себя туркменкой. Она всем говорит, что она туркменка. На туркменском она почти не разговаривает, но может спеть песню... За это большое спасибо моей маме. Когда дочка была маленькой, мы приезжали в гости, и мама всегда разговаривала с ней на туркменском, чему-то ее учила. Ребенок вырос в этой атмосфере и чувствует себя частью этой культуры и менталитета, хотя всю жизнь она прожила в России и Чехии. Вот так получилось, у нас многокультурная среда в доме.

— То есть вы были и остаетесь погружены в туркменский язык и туркменскую культуру?

— Да-да, и я могу сказать не без гордости, что «Азатлык» сейчас является эталоном туркменского языка. Все коллеги, которые у нас работали, внесли свою лепту в создание того туркменского языка, который можно назвать современным, литературным и грамотным. Но при этом люди его понимают — в отличие от официального туркменского, который является совершенно искусственным. Язык государственных СМИ фактически выдумали, напичкав его ранее не существовавшими терминами, лишь бы заменить заимствованные из других языков слова...

Я практически уверена, что сами туркменские чиновники говорят между собой на смешанном языке или даже на каких-то других языках, а весь официоз сначала формулируется на русском, а потом переводится на государственный туркменский. Этот язык непонятен для людей, никто так в быту не разговаривает.

— А в 1920-х годах туркмены на каком языке говорили?

— Это был нормальный туркменский язык, просто сейчас он уже устарел, а развитие столкнулось с многочисленными сложностями. Например, с письменностью все очень непросто. Сначала у нас была арабская вязь, потом латиница, потом, с приходом СССР, кириллица... А в годы независимости с кириллицы перешли обратно на латиницу. Причем это было сделано одним мановением руки Сапармурада Ниязова, без долгих обсуждений и компромиссов, как в Казахстане или Узбекистане.

Как результат, старое поколение в один момент потеряло возможность спокойно читать то, что публикуется сейчас. А новые поколения, которые учатся на латинице, не могут читать старые книги. То есть процесс развития языка просто обрубили, начав в 1990-х годах все заново. Целое поколение лишилось литературы, которая была опубликована за 70 лет.

Переиздается в новом формате лишь то, что нужно власти, а на самом деле почти ничего не переиздается. Издавалась только вначале «Рухнама» Ниязова, потом бесчисленные книги Курбанкули Бердымухаммедова, теперь вот уже издал свою первую книгу Бердымухаммедов-младший [Сердар — Президент Туркменистана — прим. «Гундогара» ]… На самом деле, конечно, за них это все пишут редакторы, но не суть. Складывается впечатление, что переход на латиницу был осуществлен специально, чтобы лишить людей корней и уничтожить интерес к литературе, чтобы лишить народ возможности развиваться. Это просто погубило туркменский язык.

Сейчас идет смешение туркменского языка с русским, а в последнее время наблюдается еще и засилье турецкого языка. По разным оценкам, как минимум миллион граждан Туркменистана находились в трудовой миграции в Турции, и это не могло не повлиять на язык.

— И параллельно всему этому сформировался «язык Азатлыка»?

— Ну, это не то, что «язык Азатлыка». Мы просто говорим на том нормальном туркменском языке, который сформировался за десятилетия. И мы сейчас — практически единственное зарубежное СМИ, которое вещает на туркменском языке.

Гозель Худайбердиева в студии Радио «Азатлык». Фото из личного архива

— Да, немногочисленные СМИ, которые пишут о Туркменистане в эмиграции, в основном русско- и англоязычные. На самом деле даже их сотрудники уже часто не знают туркменского языка. Как так могло получиться? Почему нельзя представить, например, СМИ о России, находящиеся в таких сложных отношениях с русским языком?

— Потому что русским языком повсеместно пользуются, на нем говорят. На самом деле люди, которые живут в Туркменистане, говорят на туркменском. Но это немного другой, бытовой туркменский язык. Литературный русский и бытовой русский тоже различаются, но далеко не так сильно. А в туркменском различия огромны. И это связано как раз с тем, что теперь нет внятной культуры, литературы, многочисленных и разнообразных СМИ, при ознакомлении с которыми люди воспитывали бы в себе чувство языка.

В Туркменистане наиболее живучей оказалась бытовая элементарная речь с небольшим словарным запасом, учитывая, насколько туркменский язык богат и возможности языка разнообразны.

— Но ведь при этом сейчас много молодых туркмен не знают ни английского, ни русского?

— Да, но они говорят на таком своеобразном языке, который нельзя назвать чисто туркменским...

Более того, я могу сказать, что туркмены, которые живут в Турции и говорят на турецком, на самом деле тоже пользуются не совсем турецким. Это тоже такая специфическая смесь турецкого и туркменского.

— А «Рухнама» и книжки Аркадага — это хороший туркменский язык?

— Это язык более официальный, но там все не так плохо. На самом деле их же пишут литературоведы, так что они выдерживают уровень. В этих книжках страдает не форма, а содержание. Честно говоря, я ни одну из них не прочитала от начала до конца, мне хватило выдержек.

— «Азатлык» ведь начал вещание еще при Советском Союзе?

— Да, в 1950-е, когда началась холодная война, заработало Радио «Свобода».

— А, то есть и туркменская редакция появилась так рано? Не в 1980-е или 1990-е?

— Да-да, практически сразу. В этом году нашему «Азатлыку» исполнилось 70 лет. Была образована тюркоязычная редакция на узбекском, на туркменском, на киргизском, на казахском... Это называлось «туркестанская редакция». Поначалу она имела всего лишь 15 минут в ежедневном эфире. Потом произошло разделение, образовалась редакция, вещающая чисто на туркменском языке. И уже в то время наши коллеги подвергались преследованиям, про них публиковали в советской прессе всякий негатив, называли тунеядцами, преступниками и врагами народа.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода – некоммерческая медиакорпорация, распространяющая информацию на различных платформах (интернет, радио, телевидение, видео) для аудитории в 22 странах Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа, Центральной и Южной Азии на 26 языках. Корпорация в качестве частного грантополучателя финансируется за счет средств, предоставляемых Конгрессом США через попечителя американского зарубежного вещания, Агентство США по глобальным медиа (USAGM), ранее — Совет управляющих по вопросам вещания (BBG). Американским официальным, правительственным и партийным лицам, включая руководителя USAGM, запрещено вмешиваться в вопросы редакционной политики.

Я недавно нашла в архивах выступление одного из трех сотрудников той первой редакции. Он рассуждал: «Ничего, что о нас говорят плохо. Это значит, что люди нас слушают, и власть опасается нашего влияния».

— Корреспондентов уже тогда преследовали, запугивали, сажали в тюрьмы по сфабрикованным делам?

— Первоначально редакция работала на основании открытых источников, на основании газет. Корреспонденты появились в 1990-е. Сеть стала развиваться после того, как наш иностранный коллега с Радио «Свобода» смог посетить Туркменистан и взять интервью у Ниязова. Казалось, что новые власти продемонстрировали лояльное отношение, и теперь с нами могут сотрудничать граждане страны...

Президент Туркменистана Сапармурад Ниязов (слева) дает интервью сотруднику Радио «Свобода» Зарифу Назару. Ашхабад, 1992 год. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty

Но спустя короткое время корреспондентов вновь стали прижимать и запугивать. Кто-то в ту пору осмеливался работать под своим именем, кто-то стал использовать псевдоним. Потом начались уже настоящие репрессии, и теперь корреспонденты могут работать лишь в условиях строгой конспирации. Поворотным моментом стала смерть Огулсапар Мурадовой, которая погибла в тюрьме в 2006 году. После этого стало ясно, что ради безопасности своих людей мы должны сохранять их полную анонимность.

Огулсапар Мурадова (1948—2006) — туркменская правозащитница, журналистка. Сотрудничала с Радио «Азатлык», собирала и передавала в радиоэфир информацию о ситуации в Туркменистане, выступала с печатными публикациями. Была арестована в Ашхабаде 18 июня 2006 года по обвинению в шпионаже и незаконном хранении оружия, приговорена к 6 годам лишения свободы. 14 сентября 2006 года тело Огулсапар Мурадовой со следами пыток было выдано родственникам для захоронения. Комитет ООН по правам человека признал правительство Туркменистана ответственным за незаконный арест Огулсапар Мурадовой по политическим мотивам и её смерть в результате пыток. По состоянию на начало 2024 года обстоятельства гибели Огулсапар Мурадовой остаются нерасследованными. Туркменская сторона заявила, что журналистка покончила жизнь самоубийством.

А в последние годы все ухудшилось еще больше, и сейчас почти совсем невозможно работать в Туркменистане корреспондентам. Приходится фильтровать информацию о конкретных событиях, потому что мы не можем дать понять, кто наш источник. Из-за каждого нового факта круг сужается, и люди могут оказаться а большой опасности.

— И ведь все это вступает в противоречие с базовыми журналистскими принципами? Ведь обычно журналистов учат, что с анонимными источниками надо быть крайне осторожными, что ни в коем случае нельзя искажать и обобщать информацию...

— На самом деле мы соблюдаем принципы, но делаем поправку на анонимность, потому что теперь наш главный принцип — «не навреди». Наша задача дать объективную, правдивую, несколько раз проверенную информацию. Подвергать при этом риску живого человека мы не имеем права. Если пытаться работать иначе, то просто не будет никакой информации.

— Кстати, по поводу перепроверки информации. «Азатлык» всегда пишет, что «мы позвонили в МВД, мы позвонили чиновникам, но они отказались комментировать ситуацию». Вы серьезно каждый раз пытаетесь дозвониться?

— Да, мы серьезно сидим и звоним. Таково правило редакционной политики «Азатлыка». Иногда мы сидим и слушаем гудки, иногда абоненты выслушивают вопрос и бросают трубку... А один раз, когда мы представились и попросили комментарий, чиновник Минздрава ответил: «Вы что, издеваетесь? Вы что, провокатор?». Я стала объяснять, что я журналист, а не провокатор, и только тогда он бросил трубку.

С другой стороны, изредка удается побеседовать с сотрудниками посольств в других странах. Например, когда началась война, в посольстве Туркменистана в Украине нам отвечали на вопросы и даже давали какую-то новую информацию. Мы сами были удивлены. Или вот в миграционные учреждения Турции иногда удается дозвониться и поговорить...

— Но такое вынужденное снижение планок журналистики несет определенные риски. Ведь кто-то может позвонить и сказать, что некий чиновник берет взятки. А на самом деле это просто личный враг того чиновника. Как вы считаете, такое возможно, вас могут использовать для сведения счетов?

— Нет, никогда. Да, нам на сайт иногда пишут, что в каком-то хякимлике такая-то чиновница делает что-то незаконное. Но мы такое не публикуем, потому что не имеем возможности перепроверить. Мы опираемся на данные корреспондентов, касательно которых нам известны и имена, и все детали. Мы многое не публикуем, но это не значит, что мы мало знаем.

— А как насчет в целом изменения политики «Азатлыка»? Некоторые пожилые люди говорят, что в прошлом, в 1990-е и 2000-е годы, радио больше внимания уделяло культуре и науке. А сейчас, по их мнению, издание стало напоминать таблоид.

— Во все времена у нас остается одна миссия: давать людям достоверную и проверенную информацию из Туркменистана. Но, естественно, сами по себе наши программы меняются в соответствие с веяниями времени, согласно условиям, в которых мы работаем. Например, имеет значение платформа. Когда-то у нас было только туркменоязычное радио, а теперь есть и сайт, в том числе русскоязычный, и видеоформат.

— Но есть сложившееся вокруг «Азатлыка» сообщество интеллектуалов, которым не хватает старых культурных программ.

— Они имеют в виду аналитические программы, круглые столы, еженедельные дискуссии… Проблема в том, что на эти передачи надо кого-то приглашать. Сейчас становится все меньше людей, которые готовы говорить свободно, открыто, не скрывая имен. Такие люди все еще есть, но их мало. Мы не можем постоянно приглашать на круглые столы одних и тех же собеседников. И в то же время программа, если уж она есть, должна быть регулярной, нельзя выпускать ее от случая к случаю, лишь когда удалось найти гостей. Так что, увы, этот формат в нынешних условиях стал невозможным.

Мы всем даем слово, если какие-то туркменские организации проводят мероприятия, мы делаем репортажи и видеоинтервью. Всплеск такого контента был в период пандемии коронавируса, когда многие активисты начали протестовать против сокрытия заболевания, недостатка вывозных рейсов и так далее. Но теперь этот всплеск кончился, и передачи тоже кончились. Мы же не можем говорить сами с собой.

Ведущие программ Радио «Азатлык» (слева направо): Худайберди Халлыев, Зариф Назар, Розыназар Худайбердиев. Прага, 1998 год. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty

— А кто из тех героев передач, с кем вам доводилось общаться за эти 25 лет, произвел на вас наибольшее впечатление?

— Очень многие. Мне посчастливилось и брать интервью, и просто общаться в неформальной обстановке со многими замечательными представителями туркменского общества, с деятелями культуры, с теми, кто находился в Туркменистане и с теми, кто жил в эмиграции. Каждый разговор стал для меня огромным опытом, произвел впечатление. Увы, я заметила, часто мы в полной мере понимаем роль человека лишь после того, как он умирает. Сейчас уходят многие, это же старшее поколение... Ты каждый раз ощущаешь пустоту и только тогда осознаешь, что значил для тебя этот человек. Это касается как героев наших передач, так и коллег.

— Вашего отца Розыназара Худайбердиева как раз называют «голосом» того «старого Азатлыка». Он действительно играл большую роль в создании образа радио?

— Да, у него была культовая программа. У него на самом деле был изумительный голос и высокого уровня туркменский язык. Он же был филологом по образованию... Он для меня до сих пор эталон. Отец работал почти до самого конца: в 2013 году он ушел на пенсию, а умер в 2016 году.

— Он сразу после окончания ТГУ пришел в эту редакцию, или работал где-то еще?

— Нет, папа сначала работал на самом обычном советском радио. Он устроился диктором, еще когда учился в университете. Ему повезло, что он прошел ту классическую школу. Потом он много лет был преподавателем в педагогическом училище. После переезда в Москву папа работал в министерстве, а в 1990-е годы занимался бизнесом... И только потом его пригласили на «Азатлык», ради чего он и оказался в Праге. Тогда радио как раз переезжало в Прагу из Мюнхена. Можно сказать, что для папы карьера началась с радио и им же закончилась.

— Говорят, это хорошо, когда человек имеет опыт во многих сферах, который привносит в журналистику.

— Я считаю, тут важно все: и жизненный опыт в других сферах, и профессиональные навыки. Плюс еще человеческие качества, персональные таланты...

— Да, сложно не бояться, как звучит твой голос в записи.

— Нет, как раз это — навык, который можно наработать. И на самом деле даже для опытных радиоведущих остается разница между работой и бытовыми разговорами. Вы можете привыкнуть к выступлениям, можете нормально звучать и нравиться себе в студии. Но если услышите, как вас случайно записали во время простой беседы с подругой — собственный голос покажется вам неприятным. Дело не только в микрофонах и звукорежиссерах, есть еще и банальный настрой: рабочий или не рабочий. Тут все как со внешностью: на работе мы выглядим так, а дома иначе.

— Так или иначе, именно про вашего отца говорят, что это «культурный Азатлык», а теперь появился скорее «новостной Азатлык».

— Но новости — это очень важно. Если мы не будем их давать, то кто будет?

— Тут есть еще одна проблема. Вы замечали, что зарубежные СМИ превращают ваши новости почти в такие же шаблоны, как сообщения официальной пропаганды? Вы можете написать, например, что женщинам в Туркменистане отказываются выдавать водительские права, причем есть множество нюансов... Но иностранные коллеги переписывают все так, что люди за рубежом думают, будто в Туркменистане есть закон, где написано: «Водительские права выдаются строго мужчинам». Это дает очень мало представления о реальной жизни в стране.

— И это мало чем помогает. Ведь они добавляют еще эмоций, и в конце концов вместо информации, которую мы так стараемся добыть и донести, остается лишь чье-то личное мнение.

— Просто во многих странах люди не понимают, что законы и реальная жизнь могут так сильно различаться, как в Туркменистане.

— Да, в Туркменистане законы существуют для демонстрации международному сообществу, а в реальности все решается на уровне устных распоряжений. А ведь есть еще личный произвол, очень многое зависит от того, что взбрело в голову конкретному чиновнику...

— Например, недавно вы написали, что имамы в Туркменистане пропагандируют отказ от празднования Нового года. Многие иностранные СМИ перепечатали эту новость с заголовком «В Туркменистане запретили Новый год». А параллельно национальное телевидение меняет логотип на елочку и дает репортаж о том, как Курбанкули Бердымухаммедов готовит свой новый город Аркадаг к празднованию. Люди, глубоко не погруженные в тему, вообще не понимают, чему верить.

— Да, но при этом обратите внимание, что никому, кроме Бердымухаммедова, в этом году под елочкой сидеть не дозволено. Власти строго следят, чтобы празднования были только официальными и контролируемыми властями. Детям и то отменяют утренники. Это же еще больший абсурд и сюрреализм...

Я даже не понимаю, в чем дело. Ни пожарной, ни национальной безопасности хороводы вокруг елок вроде бы тоже не угрожают. Складывается впечатление, что власти просто иррационально хотят контролировать абсолютно все. Стихийные празднования их пугают. Населению хотят показать, что в стране нельзя ничего.

А ведь Новый год до сих пор оставался единственным праздником, который люди всерьез празднуют. Многие семьи не отмечают никаких других дат. Теперь им показали, что запреты могут коснуться всего.

— Всего, но не всех. Как я понимаю, не только семье президента, но и приближенным к ним людям, и просто небольшой богатой прослойке позволено и праздновать Новый год, и курить кальяны, и сидеть в заблокированном инстаграме...

— Да, разделение общества в Туркменистане очень значительно. Мы, например, в своих заметках стараемся никогда не говорить в целом о населении. Мы уточняем: от бедности страдает сельское население, или такие-то слои, или подавляющее большинство граждан. Потому что есть люди, которые просто сорят деньгами. Но ведь большинство действительно живет совсем иначе.

В официальных репортажах можно видеть, что на рынках ломятся прилавки. Может, они и ломятся... Но в стране есть люди, которые годами не были на рынках. Они выживают только благодаря субсидированным продуктам из госмагазинов. То есть, по сути, сидят на хлебе и воде. Ведь продукты эти — в основном мука, серая и некачественная. А в деревнях месяцами может не быть и муки, люди берут друг у друга в долг муку до следующей раздачи. Кто-то пытается хитрить, едет в Ашхабад, но муку продают только по месту прописки, так что этих людей выискивают и ловят...

— Но при этом в случае нужды эти же люди откуда-то находят тысячи долларов на взятки. Это тоже туркменский феномен. Откуда они берут деньги, в долг у богатых родственников?

— Да, у родственников, или просто у чужих людей под проценты. Последнее сейчас очень распространилось. А кто-то продает имущество. Как вы думаете, почему становится все больше бездомных?

— В Туркменистане есть бездомные? Кажется, в такой закрытой стране, где строго следят за порядком, полиция не потерпит существование трущоб с палатками и наркотиками, как в некоторых городах США?

— Нет, конечно, такого там не потерпят. Бездомность в Туркменистане скрытая, или, если можно так выразиться, запрещенная. Часто люди живут у родственников, в итоге в двух-трехкомнатной квартире может ютиться семья из 12-15 человек. Дело не только в запретах, это своеобразный менталитет. В Туркменистане сильна родственная взаимовыручка, если твой брат с женой и детьми остался на улице, ты не можешь его не принять.

— И одиноких стариков по той же причине не существует?

— Да, но есть и еще один вариант... Если старик остался один и не может себя содержать, его сразу сдают в дом престарелых. Активизируется домоуправление и другие инстанции... Так что на улице вы этого старика не увидите. Но, к сожалению, долго в домах престарелых обычно не живут. Там страшные условия. Иногда знакомые вдруг понимают, что давно не видели пожилого человека, начинают выяснять и узнают, что он был сдан в дом престарелых и уже умер.

— Вернемся к «Азатлыку», он же еще существует именно как радио?

— Да, и с таким интернетом еще долго будет существовать. А еще нас можно слушать через спутник по телевизору. Но в сельской местности до сих пор люди пользуются в основном радиоприемниками.

— Тем более, что интернет с работающим VPN в Туркменистане очень недешевое удовольствие. А элита, которая может это оплатить, наверное, не так в вас заинтересована, как сельские бедняки.

— Не совсем так. Да, богатые ашхабадцы, которые подыскивают через инстаграм косметологов и бытовую технику, не очень интересуются «Азатлыком». У них и так все хорошо. Но, на самом деле, наша аудитория тоже находит возможность выйти в интернет, причем не только из-за рубежа, но и изнутри страны. Посещаемость сайта и ютуб-канала остается высокой.

— А люди изнутри Туркменистана интересуются только туркменскими новостями или мировыми тоже? Ведь, если опираться только на официальные СМИ, они не могут узнать вообще ни о чем: ни о землетрясении в Турции, ни о войне в Украине или Секторе Газа... Или, может, им это и не интересно?

— Нет, им это очень интересно, и на самом деле они знают все. Работает сарафанное радио. Кто-то услышал новость на «Азатлыке», кто-то еще где-то... Человек тут же делится этим с друзьями и знакомыми, а те внимательно его слушают, для них это важно. Все находят способы получить информацию.

Более того, нас же власти слушают. Порой бывает такое, что мы написали о какой-то проблеме, например, о коммунальной аварии, и ее немедленно решают. Одно время у нас даже существовал телефон горячей линии. Нам звонили, жаловались, мы передавали это в эфир, и чиновники начинали работать. А потом они даже сами требовали, чтобы автор жалобы снова с нами связался и сообщил об их стараниях.

— Но при этом ведь нельзя предугадать, чиновники ликвидируют последствия аварии или сфабрикуют уголовное дело на того, кто звонил?

— Да, но тут многое зависит от времени. Ситуация в стране ужесточается и расслабляется, в какие-то периоды власти реагируют мягче, в какие-то жестче. Сейчас у нас горячей линии нет, точнее, она есть, но туда никто не звонит. По моим ощущениям, после Азиады все стало плохо, и с тех пор гайки закручивают все жестче и жестче.

— А вообще власти в курсе происходящего в стране? Может быть, Сердар и Курбанкули Бердымухаммедовы верят, что все так же хорошо, как в докладах чиновников?

— Я думаю, они все прекрасно знают и понимают. Сердар ведь несколько раз за две недели приезжал в Марыйский велаят, когда зимой 2023—2024 годов были заморозки и прорыв Каракумского канала. То есть он знал о проблемах, приезжал смотреть... Хотя по телевизору ни о чем таком не сообщали.

И Курбанкули, я думаю, как минимум изначально, в первые годы своего правления, прекрасно понимал, что на телевидении говорят неправду. Сейчас уже трудно сказать, может быть, на старости лет он ослаб умом и сам во все поверил. О его состоянии мы ничего достоверно не знаем.

— Кстати, насчет туркменских стариков, которых не оставляют без помощи семьи... То самое кумовство и клановость правления — тоже побочный эффект менталитета?

— Да, от этого не уйти. Туркмены так жили всегда и так будут жить. Это коллективная психология, не индивидуалистическое общество, а совсем другое.

— То есть к этому обществу на самом деле нельзя применить такие идеалы, как честные независимые выборы и права человека-индивидуальности, которые превыше всего? И выборы неизбежно превращаются в церемонию династической передачи власти?

— Ну вы посмотрите, сколько лет уже этой туркменской модели. Оппозиция с самого начала не могла ничего сделать. Буквально сразу после обретения независимости стали усиливаться авторитарные механизмы. Даже в Узбекистане, Казахстане и в Таджикистане было не так. А туркменская модель не только работает, но и экспортируется. Например, многие вещи, отработанные в Туркменистане, мы теперь видим в России. Модель абсурдна, но она устойчива и дает те результаты, которые нужны властям.

Я думаю, потом еще десятилетия будут изучать этот туркменский феномен. Но для нас, увы, это реальность, в которой мы живем и работаем.

— Значит, нельзя ждать, как некоторые молодые оппозиционеры, что надо просто свергнуть клан Бердымухаммедовых, и Туркменистан мигом превратится в ту же Чехию? Вся система сама вновь воспроизведется с новым правителем?

— Да, когда Ниязов скончался, пришел Бердымухаммедов, и стало... Не хочется говорить хуже, но... Стало тоже плохо.

— Вам вроде бы доводилось брать интервью у оппозиционеров Авды Кулиева и Бориса Шихмурадова до того, как в 2002 году его обвинили в покушении на жизнь Ниязова? Как вы думаете, почему никому не удалось осуществить переворот и направить Туркменистан по новому пути?

— Я беседовала с Авды Кулиевым, встречалась на каких-то мероприятиях, а вот интервью у Шихмурадова, кажется, не брала... Не помню, чтобы я с ним общалась. В любом случае, я считаю, что дело не в личностях. В то время и в том месте, где они оказались, победить не мог никто. Надо, чтобы для перемен созрел народ, а этого не было и нет. Желание что-то изменить изначально было, и, может быть, сейчас тоже есть. Но это лишь желание без потенциала.

К тому же только недавно Виталий Пономарев [Директор центральноазиатской программы правозащитного центра «Мемориал» — прим. «Гундогара»] опубликовал более-менее подробную хронологию событий 25 ноября 2002 года, а до этого вопросов было больше, чем ответов. Но и сейчас мы имеем далеко не полную информацию. Может быть, я осторожничаю, но не думаю, что мы можем делать выводы, что точно и почему произошло...

Если общество хочет измениться, оно должно меняться синхронно на всех уровнях. Никакой политик, никакая организация не придет и ничего с нуля не изменит.

Корреспондент Радио «Азатлык» Гозель Худайбердиева записывает интервью с участником пикета у МИД России в поддержку политзаключенных в Туркменистане. Москва, 2009 год. Фото: Gundogar.media

— Получается, работа того же «Азатлыка» нацелена не на свержение власти, а на минимальные позитивные цели? Чтобы в конкретных случаях кому-то починили трубу, кого-то перестали преследовать…

— Наша работа — это просто предоставление информации. Без всяких оценок. Люди живут в информационном вакууме, и наша цель этот вакуум прорывать. Нас слушают — значит, им это нужно. Я считаю, что неправильно, когда от нас начинают чего-то требовать, как будто бы мы политическая организация или общественное объединение. Мы СМИ, наше дело — сообщать, что происходит.

— Вообще в Туркменистане часто не понимают границы полномочий. Президент открывает построенные здания и выступает на сцене, а от СМИ требуют, чтобы они влияли на политическую ситуацию...

— Да, это явления одного порядка. Это тоже индикатор происходящего в обществе, его готовности к дальнейшему движению и развитию.

— А что насчет молодежи? Молодые люди, обустроившиеся за границей, обращаются к вам, просят взять их на работу? Их вообще интересует судьба Туркменистана, или они уже чувствуют себя иностранцами?

— Да, такие обращения есть. Мы очень заинтересованы в новых кадрах, в людях, которые хотят и могут работать. Но тут есть одна сложность... Мое личное мнение — современная молодежь очень свободолюбива, очень активно отстаивает свои границы. Но у них не очень хорошо получается соблюдать правила, ограничивать себя. Поэтому они хороши в блогерстве, но не всегда вписываются в работу традиционного СМИ. Им проще открыть блог и говорить все, что придет в голову, а вот прийти в редакцию и работать в некоем формате — они часто не могут. Впрочем, это касается не только туркменской молодежи.

— Ну что ж, главное, у молодежи есть интерес, а форматы в каждую эпоху разные.

— Я не знаю... Все же, как я считаю, всегда очень важен хороший уровень общего образования. Плюс профессиональные качества, плюс личные таланты, плюс готовность употреблять эти качества и таланты не в самой высокооплачиваемой сфере, коей является журналистика. И еще один момент: для журналиста, с одной стороны, важна эмпатия, ты не должен стать циником и охотником за сенсациями. А с другой стороны — необходима некоторая крепость нервной системы, чтобы не выгореть и не сойти с ума. Это очень тонкая грань. И вот чтобы человек, молодой или нет, добился успеха в журналистике, должны сойтись все эти нюансы. Поэтому мы всегда ищем новых сотрудников, но нас по-прежнему остается немного.