Во второй половине XIX века Российская империя приступила к активному расширению своего влияния в Средней Азии. Этот процесс охватил обширный временной период, начиная с первых попыток проникновения в регион в XVIII веке и заканчивая окончательным включением туркменских земель в состав империи к 1885 году.

Причины российской экспансии в Среднюю Азию были многогранными. В первую очередь, регион представлял экономический интерес: среднеазиатские рынки могли стать важным потребителем российских промышленных товаров, а также источником ценных сырьевых ресурсов, таких как хлопок, который в условиях блокады американского юга в период Гражданской войны в США приобретал особую стратегическую важность. Помимо этого, Россия стремилась обезопасить свои южные границы от возможных угроз со стороны местных ханств и враждебных кочевых племен, периодически совершавших набеги на приграничные территории.

Однако наиболее важным геополитическим фактором было соперничество с Британской империей, известное как «Большая игра». Британия, контролировавшая Индию, опасалась усиления России и ее возможного продвижения к границам своих владений. В ответ на продвижение русских войск британские дипломаты и военные предпринимали активные меры по укреплению своих позиций в Афганистане, Персии и на других стратегически важных направлениях. Средняя Азия становилась ареной столкновения интересов двух крупнейших мировых держав того времени.

Стратегическое положение Средней Азии также играло немаловажную роль. Регион служил естественным мостом между Европой, Азией и Ближним Востоком. Контроль над его территориями позволял России укрепить свои позиции на международной арене и расширить свое влияние на сопредельные государства. Кроме того, в случае войны с Османской империей или Ираном, Средняя Азия могла стать важным плацдармом для военных действий.

Таким образом, экспансия России в Туркмению и другие части Средней Азии была неизбежным следствием экономических, стратегических и политических факторов. Однако процесс завоевания оказался длительным и сопряженным с серьезным сопротивлением местного населения.

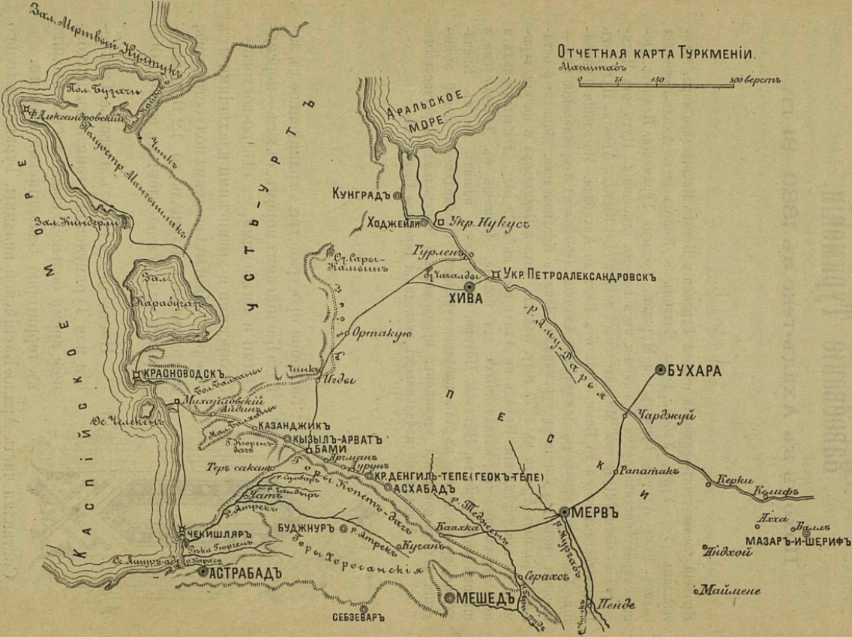

Карта Туркмении. 70-е годы XIX века

Начало российской экспансии в Среднюю Азию

Российское влияние в Средней Азии начало формироваться в XVIII веке. Первые попытки распространить свое присутствие на регион предпринял царь Петр I, который в 1717 году организовал экспедицию князя Александра Бековича-Черкасского в Хиву. Однако поход окончился катастрофой: хивинский хан Шергази заманил отряд в глубь пустыни, после чего большая часть русских солдат была перебита, а сам Бекович-Черкасский казнен. Эта неудача показала, что в то время Россия не обладала достаточными ресурсами и знаниями о регионе для успешного продвижения.

В течение XVIII и первой половины XIX века контакты России с ханствами Средней Азии оставались ограниченными. Однако ситуация изменилась с началом активной колониальной политики Российской империи. В 1839 году был организован новый Хивинский поход под руководством генерала Василия Перовского. Поход оказался неудачным из-за суровых зимних условий и проблем с обеспечением, но Россия продолжала предпринимать попытки распространить свое влияние в регионе.

Русский военачальник — генерал-майор Главного штаба Лев Костенко так обосновывал планы Российской империи: «Не честолюбивые замыслы и никакие другие своекорыстные расчеты руководят Россией в ее поступательном движении в Среднюю Азию, но исключительно только желание умиротворить тот край, дать толчок ее производительным силам и открыть кратчайший путь для сбыта произведений Туркестана в европейскую часть России».

Ключевым этапом стал разгром Кокандского ханства. В 1865 году российские войска под командованием генерала Михаила Черняева захватили Ташкент. Этот успех открыл путь для дальнейшей экспансии: в 1867 году было создано Туркестанское генерал-губернаторство, которое включало в себя уже завоеванные территории. Вскоре последовало вторжение в Бухарский эмират. В 1868 году произошла решающая битва при Зерабулаке, в которой армия эмирата потерпела поражение. Эмир Музаффар был вынужден просить мира и признать себя российским вассалом.

Оставалось подчинить Хивинское ханство. В 1873 году российские войска под командованием Константина Кауфмана организовали крупномасштабное наступление на Хиву. В операции участвовали несколько отрядов, наступавших с разных направлений. Хивинцы пытались защищаться, но были вынуждены капитулировать. Хан Саид Мухаммад Рахим II согласился пойти под протекторат России, а часть его земель была передана под прямой контроль империи.

Таким образом, к 1870-м годам Российская империя установила господство над большей частью Средней Азии. Однако туркменские племена продолжали активно сопротивляться. Россия столкнулась с самой сложной задачей — установить контроль над туркменскими землями, что потребовало немалых усилий и проведения нескольких масштабных военных кампаний.

Туркменское сопротивление

Туркменские племена на протяжении веков оставались одной из наиболее воинственных и независимых этнических групп Средней Азии. Кочевой образ жизни, мобильность и военная организация делали их трудным противником даже для таких могущественных империй, как Персидская, Османская и позднее — Российская. Туркмены были известны как искусные наездники и мастера кавалерийского боя, что позволяло им эффективно вести боевые действия в условиях степей и пустынь.

В XIX веке среди туркмен существовало несколько крупных племенных объединений, среди которых наиболее значимыми были текинцы, йомуды, эрсары, гоклены и сарыки. Эти племена традиционно враждовали друг с другом, но, если объединялись перед лицом общей угрозы, представляли собой серьезную силу. Особенно выделялись ахалтекинцы — часть племени теке, проживавшая в Ахалском оазисе. По оценкам историков, их было от 80 до 90 тысяч человек. Они были самыми многочисленными и организованными среди туркмен, что сделало их лидерами сопротивления российскому завоеванию.

Первые столкновения России с туркменами начались еще в 1850-х годах. Тогда российские военные экспедиции из Оренбурга и Красноводска пытались взять под контроль караванные пути и прекратить набеги туркмен на приграничные территории. Однако серьезное противостояние началось после завоевания Хивинского ханства в 1873 году, после чего туркменские племена остались последним независимым барьером на пути тотальной российской экспансии.

Главный военный советник императора Александра II генерал-фельдмаршал Дмитрий Милютин писал, имея в виду Туркестан в целом и туркменские земли в частности: «Без занятия этой позиции, Кавказ и Туркестан будут всегда разъединены, ибо оставшийся между ними промежуток уже и теперь является театром английских происков, в будущем может дать доступ английскому влиянию к берегам Каспийского моря».

Однако, несмотря на превосходство русской армии в численности и вооружении, завоевание Туркмении затянулось на 30 лет. Штурмовые отряды русских долгое время ничего не могли поделать с отчаянно сопротивлявшимися туркменскими воинами, которые гораздо лучше ориентировались на местности и применяли сверхагрессивную тактику, при любой возможности нанося ответные удары по изможденному долгими переходами по пустыне противнику.

Будущий военный министр Российской империи (1898-1904) и Туркестанский генерал-губернатор (1916-1917) Алексей Куропаткин, принимавший участие в походах русской армии в Среднюю Азию в 1875-1881 годах, так описывал туркмен-текинцев:

Текинцы на своих неутомимых конях могли проходить огромные расстояния, появляться и исчезать внезапно […]

Каждый туркмен считал себя вполне самостоятельным и никому отчета в своих действиях не отдавал […]

Женщины ходят открытые. Они трудолюбивы настолько, насколько ленивы мужчины-туркмены. Вся трудная и черная работа лежит на руках женщин. Мужчины считают главным своим занятием только войну. Женщина не бесправна. Даже в советах она принимает участие вместе с мужчинами и, при нападении на их селения и аулы, сражается рядом с мужьями и сыновьями.

Весьма симпатичные своею храбростью, гостеприимством, любовью к своей земле, текинцы имеют и много отталкивающих качеств. Они жестоки, вероломны, лживы, завистливы и прожорливы […]

В физическом отношении туркмены весьма богато одарены. Они высоки ростом, атлетического сложения, чрезвычайной физической силы и выносливости. Все взрослое мужское население суть воины и для слабых соседей — воины страшные

Безнаказанность многочисленных аламанов [разбойных набегов — прим. ред.], безнаказанность увода в плен тысяч пленных и нескрываемый страх, внушаемый текинцами населению Хивы, Бухары, Персии и Афганистана, дали текинцам право считать себя храбрейшим в свете народом и развили в них чрезвычайную гордость. Несколько одержанных побед над многочисленными войсками хана Хивинского и шаха Персидского дали им право считать себя, кроме того, народом непобедимым. В 1855 году хан Хивинский [Абдулла-хан - прим. ред.] предпринял против текинцев поход, но потерпел поражение, был захвачен в плен и зарезан.

В 1879 году русские войска под командованием генерала Николая Ломакина предприняли первую попытку захватить оплот обороны текинцев — крепость Геоктепе, однако кампания была подготовлена плохо и закономерно провалилась.

Предварительной рекогносцировки произведено не было, — писал А. Куропаткин. — Наши войска вышли к северо-западному углу крепости, где находились: сильная кала, мельница и плотина, а вокруг них целая сеть из ручьев и глиняных заборов. Войска наши без особого труда овладели этой позицией, но, выйдя на плотину, попали под меткий, близкий огонь из крепости. Войска остановились и залегли за станками и плотиною, поддерживая, в ожидании прибытия второй колонны, редкий огонь с текинцами.

Вторая колонна прибыла к крепости только в 3 1/2 часа пополудни и выстроила боевой порядок против северного фронта крепости. Войска пришли весьма усталые от жажды и большого перехода по пескам. Тем не менее решено было немедля произвести штурм. Войскам первой колонны назначалось овладеть западным, а второй колонне — восточным фасами крепости.

Перед началом штурма 8 наших орудий с близкой дистанции начали поражать стоящие на валах густые массы текинцев. Поражение было весьма действительное, и скоро из крепости появились беглецы, прося прекратить огонь и начать переговоры. Считая эти предложения только уловкою, чтобы затянуть время и ночью очистить крепость, Ломакин, в 5 часов пополудни, по залпу из 4-х орудий подал сигнал для штурма.

Войска храбро бросились вперед, но лишенные лестниц местами не могли взобраться на стены, а там, где и удалось это, они встретили против своих одиночных усилий толпы отчаянного противника с холодным оружием. Тем не менее несколько партий солдат с офицерами во главе успели прорваться даже внутрь крепости, но, попав в узкие проходы между кибитками, все погибли в неравной рукопашной борьбе. Штурм был отбит, и войска наши, расстроенные боем, отступили. Текинцы в массах выступили из крепости. Самоотверженное поведение 4-й батареи 20-й артиллерийской бригады и прибытие батальона, прикрывавшего ранее обоз, дали возможность остановить текинцев; при этом некоторые выстрелы наших орудий сделаны почти в упор.

Наши потери оказались весьма серьезными. Мы потеряли убитыми офицеров 7, нижних чинов 178; ранеными офицеров 20, нижних чинов 248. Всего 453 человека. Оружие убитых и раненых в значительной степени досталось в руки туркмен (и они им весьма умело воспользовались против нас в походе 1880-1881 годов).

Командиры защитников крепости Бердымурад-хан и Кара-Батыр погибли в бою.

Российская армия отступила из-под Геоктепе, но текинцы не желали отпускать захватчиков без боя и преследовали отступающих до побережья Каспийского моря, где попутно расправились с частью принявших российское подданство туркмен-йомудов.

«Это поражение русских войск тяжело отозвалось па положении нашем во всей Азии. Покоренные нами народы подняли голову, — констатировал Н. Куропаткин. —Полунезависимая Бухара и даже Хива увидели возможность не только борьбы, но даже победы над непобедимыми до тех пор в Азии русскими войсками. И без того грозное в Азии племя текинцев окружалось ореолом непобедимости даже против русских. Их подвиги, преувеличенные молвою, передавались жадным слушателям на базарах Азии, воспламеняя и фанатизируя мусульман. Необходимым становилось повторить экспедицию и решительным ударом разгромить текинцев».

Разгром текинцев был поручен герою Русско-турецкой войны 1877-1878 годов генерал-адьютанту Михаилу Скобелеву. Вскоре была организована новая Ахалтекинская экспедиция, ключевым событием которой стало кровавое Геоктепинское сражение в декабре 1880 — январе 1881 года, навсегда изменившее всю последующую историю Туркменистана.

Оборона и падение Геоктепе

После неудачной экспедиции генерала Ломакина в 1879 году, когда русская армия потерпела поражение под Геоктепе из-за плохой организации, недостаточного снабжения и мощного сопротивления туркмен, российское командование осознало, что без более серьезного подхода взять этот регион не удастся. В 1880 году командующим военной экспедицией против текинцев был назначен генерал-адъютант Михаил Скобелев про прозвищу «Белый генерал» или «Ак Пашá», получивший известность после успешных действий царской армии на Балканском полуострове в войне с Османской империей 1877-1878 годов.

Михаил Скобелев

Скобелев подошел к кампании с холодным расчетом и продуманной стратегией. Он понимал, что войскам предстоит столкнуться с достаточно организованным и мотивированным противником, способным не только вести длительную оборону, но и успешно контратаковать. Текинцы к этому времени превратили Геоктепе в мощное укрепление, окруженное рвом и высокими стенами, а также создали сеть подземных ходов для перемещения и укрытия от артиллерийского огня. Кроме того, Геоктепе стало центром обороны не только ахалских туркмен, но и множества беженцев из других частей региона, которые искали защиты за его стенами. Узнав о готовящемся против них походе, текинцы приняли решение не принимать бой на открытой местности, а собраться всем в Геоктепе и держать оборону изнутри.

Очевидцы свидетельствовали, что среди текинцев существовало мнение о нецелесообразности столкновения с войсками Скобелева в Геоктепе. Был вариант отойти к Мары и уже там готовиться к решающим боям. Это могло не только сохранить много жизней, но и существенно осложнило бы задачу российской армии, которой пришлось бы переформировывать свои порядки, организовывать подвоз провизии и вновь пускаться в переход по пескам. «Понятна поэтому та тревога, с которою относился генерал Скобелев к каждой вести о том, что текинцы хотят отступить из крепости. Наши войска тоже понимали, что после неудач 1879 года поход должен кончиться не иначе, как кровавым боем и победою под теми самыми стенами, под которыми наши войска видели непривычное им поражение», — писал А. Куропаткин.

Еще летом 1880 года ахалтекинцы, напряженно ожидавшие скорого появления Скобелева, направляли переговорщиков к марыйским ханам с вопросом о возможности переселения в Мары и Теджен, но получили отказ под предлогом нехватки питьевой воды. Также текинцев отказались пускать к себе и персы, но уже по политическим соображениям — они были союзниками Российской империи. Персидский шах Насер ад-Дин Шах Каджар запретил не только пускать на свою территорию переселенцев-текинцев, но и продавать им хлеб.

Руководили гарнизоном крепости четверо выборных представителей от крупных родовых объединений племени теке: Махтумкули-хан — младший брат погибшего при обороне Гектепе в 1878 году Бердымурад-хана, Хезреткули-хан, Ханмамед Аталык и Овезмурад Дыкма Сердар. Последний, благодаря своим боевым заслугам, считался главным командующим силами обороны. Общая численность защитников Геоктепе оценивалась русскими в 20-25 тысяч человек, в том числе 5 тысяч конников. Из вооружения у текинцев имелось около 5 тысяч ружей и много пистолетов. При этом все до единого обороняющиеся имели холодное оружие — ножи, шашки и пики.

Осада началась в декабре 1880 года. Российские войска под командованием Скобелева включали в себя 17 пехотных рот, 9 конных эскадронов, артиллерийские части, вооруженные 79 орудиями — всего около 7 тысяч человек, включая солдат и офицеров. Скобелев понимал, что без массированного артиллерийского обстрела штурм крепости будет невозможен. В течение нескольких недель русская артиллерия методично разрушала стены Геоктепе, а саперы подрывали укрепления с помощью подкопов и взрывных зарядов. Текинцы сопротивлялись ожесточенно, предпринимая контратаки и используя тактику ночных вылазок. Во время одной из таких атак туркменам удалось выкрасть знамя одного из русских полков, а также захватить и затащить в крепость две снаряженные пушки вместе с русским артиллеристом Агафоном Никитиным. От него требовали открыть огонь по залегшим в траншеях вокруг Геоктепе русским солдатам, но он отказался, за что был буквально изрублен на куски. Его тело было позднее опознано по номеру знака отличия на мундире.

Решающий штурм состоялся 12 января 1881 года. После мощной артиллерийской подготовки и подрыва участка крепостной стены русские войска пошли в атаку. Вот как описывал решающий эпизод битвы полковник А. Куропаткин, командовавший одной из штурмовых колонн:

В 11 часов 20 минут произведен взрыв. Последовал глухой подземный удар, задрожала почва и огромный столб земли и кусков стены высоко поднялся над землею и медленно упал, засыпав наши передовые работы, засыпав часть охотников, неосторожно подавшихся вперед и осыпав мелкими каменьями далее колонну, лежавшую за плотиною. Стена упала на протяжении 9 сажен и образовала удободоступный обвал. Стоявшие на этом участке стены текинцы погибли.

Не успел взрыв еще улечься, как роты первой колонны вышли из-за плотины и бросились с криком «ура» на обвал. 50 человек уральцев, назначенные, как отличные стрелки, бить но стенам текинцев, встречавших штурм огнем, не выдержали и бросились тоже на штурм с передовыми ширванцами и охотниками. Неприятель, ошеломленный в первую минуту штурма, быстро оправился, занял обвал и прилегающие к нему стены, встретил штурмующих сильным огнем, а затем вступил с нашими молодцами в рукопашную схватку. В этой схватке не мало легло храбрых с той и с другой стороны, но текинцы были сбиты и отступили в кибитки и землянки у стен, а мы водрузили на обвале знамя Ширванского полка […]

Общее одушевление, высокий нравственный дух наших войск и неизрасходованные еще резервы позволили не ограничиться, как предполагалось, только занятием юго-восточного угла, а немедленно перейти в дальнейшее наступление для взятия всей крепости. Важнейшим пунктом внутри ее был холм Денгиль-тепе, с занятием которого внутренняя оборона крепости становилась, мало возможною.

Войска правой штурмовой колонны, разбитые на три части, произвели дружное наступление вперед с музыкою, в полном порядке. Средняя из них взяла холм. Левая отбила обратно после рукопашного боя два взятых у нас текинцами орудия. Несколько ранее охотники Апшеронцы отбили с боя обратно знамя своего полка. Две роты из левой штурмовой колонны участвовали в движении внутри крепости с передовыми частями правой колонны. Текинцы несколько раз бросались в шашки на наших, по были без труда отбиваемы. Прижатые к северной стене, расстреливаемые с холма, видя надвигавшиеся на них все новые части, текинцы, наконец, не выдержали и обратились в бегство из крепости через широкие северные выходы.

Туркмены сражались до последнего, но после того как нападавшие большими силами ворвались внутрь укреплений и захватили ключевые позиции, сопротивление стало бессмысленным. Началась массовая резня, в которой, по разным оценкам, погибло до 15 тысяч текинцев. Оставшиеся в живых отступили в пески, но их преследовали конные отряды Скобелева, в результате почти никому не удалось спастись. В самой крепости русские захватили около 5 тысяч женщин и детей. Еще несколько дней после штурма солдаты обходили кибитки и добивали продолжавших отстреливаться жителей. В сражении погибли Хезреткули-хан и Ханмамед Аталык, а также старший сын Дыкма Сердара. Сам Дыкма Сердар и Махтумкули-хан остались в живых и сдались русским. Впоследствии оба присягнули на верность династии Романовых и перешли на службу в российскую армию.

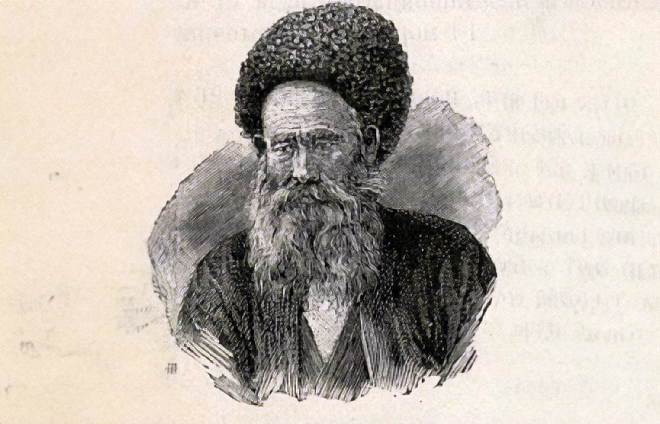

Дыкма Сердар

Падение Геоктепе не только ознаменовало конец военного сопротивления текинцев, но и фактически завершило захват Российской империей всей территории Туркменистана. Русские войска продолжили брать один населенный пункт за другим фактически без применения силы. Ашхабад (в то время — Асхабад) был взят без сопротивления, Российская администрация сразу же приступила к созданию новых структур управления и военного контроля. Туркменские племена были вынуждены приспособиться к новой реальности, и хотя их автономия была в значительной степени сохранена, самостоятельность уже стала иллюзией. Ахалские туркмены, потерявшие тысячи воинов и лидеров, оказались под полным контролем России. В то же время марыйские туркмены, заняв более прагматичную позицию, получили относительные привилегии, став посредниками между местным населением и колониальной администрацией.

Победа России в Геоктепе окончательно закрепила ее контроль над Туркменией, и спустя несколько лет регион был полностью интегрирован в состав империи. Это событие стало точкой невозврата в истории туркменского народа, переведя его из состояния независимого кочевого общества в рамки российской административной системы, что в будущем определило и их участие в советской эпохе.

Последствия завоевания

Потеряв Геоктепе и значительную часть своего войска в 1881 году, сопротивление туркмен значительно ослабло, но окончательное подчинение региона растянулось еще на несколько лет. Российские войска продолжили продвижение вглубь туркменских земель, закрепляя контроль над ранее неподвластными районами. К 1885 году последние очаги сопротивления были подавлены, и Туркмения окончательно вошла в состав Российской империи.

Геоктепе. Памятник на месте обвала крепости минной колонной полковника Куропаткина

Одним из ключевых шагов по интеграции региона стало создание Закаспийской области в 1881 году. Эта административная единица вошла в состав Туркестанского генерал-губернаторства, однако фактически управлялась отдельно. Центром области стал город Красноводск, который превратился в главный военный и торговый пункт на Каспийском побережье. Важную роль также сыграл Ашхабад, который вскоре стал крупным административным центром.

Административные реформы, проведенные Россией, значительно изменили традиционный уклад жизни туркмен. Была введена система налогообложения, что стало для кочевого населения серьезным испытанием. Кроме того, российские власти запретили работорговлю, которая ранее играла важную роль в экономике региона. Это вызвало неоднозначную реакцию среди туркмен: с одной стороны, отмена рабства улучшила положение некоторых социальных групп, с другой — привела к разрушению сложившихся экономических связей.

Россия начала активно строить инфраструктуру в регионе. В 1886 году началось строительство Закаспийской железной дороги, соединившей Красноводск с Чарджуем. Этот проект значительно улучшил транспортное сообщение и способствовал развитию торговли. Появились новые русские поселения, строились школы, больницы и административные здания. Однако местное население воспринимало российскую власть как колониальный режим, а модернизация большинство туркмен вообще никак не затронула, они жили по-прежнему, став лишь гораздо более уязвимыми.

В целом отношение туркмен к российскому владычеству всегда было неоднозначным. С одной стороны, завоевание и последовавшая за ним жестокая карательная политика оставили глубокий след в народной памяти. Многие воспринимали русских как захватчиков, разрушивших традиционный общественный уклад. С другой стороны, часть туркменской элиты смогла встроиться в новую систему, получив доступ к административным и военным должностям. Российская армия начала набирать в свои ряды туркменских воинов, что также позволило некоторым представителям местной знати укрепить свои позиции.

Несмотря на окончательное включение Туркмении в состав империи, напряженность в регионе сохранялась. Вспышки недовольства и локальные восстания происходили вплоть до начала XX века. Однако к тому моменту туркмены уже постепенно начинали адаптироваться к новой реальности, и российское присутствие становилось неотъемлемой частью жизни. В дальнейшем эта интеграция продолжилась в советский период, но память о завоевании осталась живой в народных преданиях и исторической памяти.

Заключение

Завоевание Туркмении Российской империей стало одним из наиболее значимых событий в истории региона, оказав влияние на все сферы жизни туркменского общества. Этот процесс был не просто сменой власти — он означал кардинальные изменения в социальном, экономическом укладе, а также культуре самих туркмен. Прежний образ жизни, основанный на кочевом хозяйстве, племенной организации и автономном управлении, оказался разрушен, уступив место централизованной административной системе Российской империи.

Одним из главных итогов российской экспансии стало оседание значительной части туркменского населения. Российские власти стимулировали переход к оседлости, ограничивали кочевой образ жизни, вводили налоги и административные структуры, вынуждая туркмен приспосабливаться к новым условиям. Хотя этот процесс был долгим и встречал сопротивление, он оказал серьезное влияние на структуру туркменского общества, способствуя его трансформации в сторону большей оседлости и относительной хозяйственной надежности.

В политическом плане туркмены полностью утратили независимость и возможность самостоятельно определять свое будущее. Их земли вошли в состав Закаспийской области, подчиненной российским губернаторам. Власть кочевых племенных лидеров была ослаблена, и хотя часть туркменской знати получила доступ к административным должностям, ключевые решения принимались российской администрацией. Это вызвало в основном отрицательное отношение к российскому присутствию: хотя, с одной стороны, оно и принесло некоторую стабильность и защиту от межплеменных войн, но с другой — лишило туркмен их традиционного суверенитета.

Экономически Туркмения также претерпела серьезные изменения. Введение российских законов и развитие инфраструктуры, в том числе строительство железных дорог и новых торговых путей, изменили экономику региона. Туркмены стали более активно вовлекаться в торговлю, особенно в хлопковое производство, которое стало важной частью российской колониальной экономики. Однако многие традиционные ремесла и формы хозяйствования пришли в упадок, а налоги и новые экономические правила стали тяжелым бременем для местного населения.

С точки зрения культурного и социального развития влияние России было двойственным. С одной стороны, началось распространение русской системы образования, появились первые школы, где преподавали на русском языке, увеличился контакт с другими народами империи. С другой стороны, политика русификации вызывала напряженность, а насильственные методы управления способствовали росту недовольства среди туркмен.

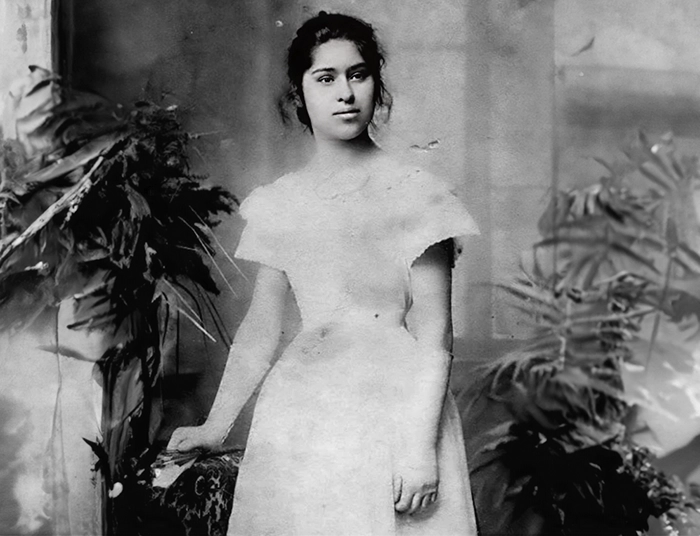

Татьяна Текинская — приемня дочь генерала М. Скобелева, которую он вывез в Санкт-Петербург из Гектепе. Ее родители были убиты российскими солдатами.

В долгосрочной перспективе российское завоевание безусловно стало основой для будущих исторических процессов. Подчинение Туркмении дало России стратегические позиции в регионе, но также заложило основу для будущего сопротивления. Уже в начале XX века начались волнения, которые вылились в басмаческое движение — попытку вернуть независимость и отстоять традиционный уклад жизни. Кроме того, в 1917 году, с началом революционных потрясений, туркмены вновь оказались в центре исторических событий, столкнувшись с новой властью — на смену империи пришли советы.

Таким образом, включение Туркмении в состав Российской империи не только изменило политический и экономический ландшафт Средней Азии, но и фактически переформировало туркменскую идентичность. Завоевание, сопровождавшееся насилием и сопротивлением, наложило отпечаток на восприятие туркменами колониального прошлого. Впоследствии эти исторические события стали важной частью национального сознания, оказывая влияние на развитие Туркменистана даже спустя столетия.

Продолжение следует.

Рекомендуемая литература:

Абаза К. К. Завоевание Туркестана: рассказы из военной истории, очерки природы, быта и нравов туземцев в общедоступном изложении (1902).

Издание Академии наук ТССР. Присоединение Туркмении к России (сборник архивных документов) (1960).

Куропаткин А. Завоевание Туркмении. Поход в Ахал-теке в 1880-81 гг. (в двух томах) (1889).

Давлетов Дж., Ильясов А. Присоединение Туркмении к России (1972).

Макшеев А. И. Исторический обзор Туркестана и наступательного движения в него русских (1890).

Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии (1906).

Артамонов Л. К. Покорение туркмен-текинцев русскими войсками под начальством генерала Скобелева в 1880-81 гг. (1898)