История народов складывается не только из войн и политических переворотов, но и из сложных процессов культурного и этнического взаимодействия. Средневековый Туркменистан стал ареной масштабных исторических сдвигов: здесь пересекались пути кочевников и оседлых земледельцев, сталкивались могущественные империи и пришлые завоеватели. Эти столкновения вели к новым альянсам, покорению народов, ассимиляции традиций и в конечном итоге оставили глубокий след в формировании этнического облика будущих туркмен.

В первой части нашего исторического цикла речь шла о древних цивилизациях, существовавших на территории современного Туркменистана. Вторая часть будет о средних веках. Именно в этот период начала складываться туркменская нация. Кочевые тюркские племена огузов, появившиеся в Центральной Азии в IX веке, не просто завоевали новые земли, но и впитали в себя элементы местной культуры: административные традиции персов, религиозное наследие арабов, а также следы древних цивилизаций, некогда населявших этот регион. Влияние Сасанидов, Арабского халифата, Саманидов, Газневидов, Сельджуков, монголов и Тимуридов не могло стереть исконных обычаев предков туркмен, но во многом преобразило их.

В центре нашего исследования — путь, который прошли огузы, превращаясь из кочевых воинов в народ с устойчивой этнической, культурной и социальной идентичностью. Как происходила эта трансформация? Какие традиции туркмены унаследовали от своих предков, а какие заимствовали у государств прошлого? Как им удалось сохранить самобытность, несмотря на постоянные войны, вторжения и попытки ассимиляции?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы проследим влияние каждого исторического этапа — от эфталитов до Тимуридов — на судьбу туркменских племён. Рассмотрим не только политические события, но и социально-экономические процессы, культурные изменения и роль отдельных исторических личностей. В конце будет предложен список материалов для самостоятельного изучения.

Нас ждёт долгий путь сквозь столетия — через войны и мирные периоды, эпохи завоеваний и расцвета великих держав. И всё это в поисках ответа на главный вопрос: как туркмены стали народом, каким мы их знаем сегодня?

В VI веке территория современного Туркменистана находилась под властью эфталитов — загадочного народа, который на протяжении нескольких столетий доминировал в Центральной Азии. Их происхождение остаётся предметом научных дискуссий. Одни исследователи считают их потомками тохаров — индоевропейского народа, населявшего западные регионы Китая и Центральной Азии в древности. Другие связывают их с кочевыми племенами степей.

Несмотря на споры о происхождении, историческая роль эфталитов очевидна. Они контролировали торговые маршруты, включая важнейшие участки Великого шёлкового пути, и активно вмешивались в политические процессы региона, противостоя могущественной Сасанидской империи. Эфталитов часто называют «белыми гуннами», но их связь с восточноевропейскими гуннами остаётся неясной. Хотя оба народа были кочевниками, говорили они, вероятно, на разных языках, а их родство в источниках не подтверждается. Скорее всего, именно кочевой образ жизни стал причиной того, что византийцы обобщённо называли их гуннами.

Пир эфталитов. Фреска древнего замка Балалык-тепе (окрестности Термеза)

Историк Ричард Фрай отмечал: «Эфталиты создали государство, ставшее буфером между Ираном и кочевыми народами Центральной Азии. Их власть не была централизованной, но они сумели навязать свою волю обширным территориям». Их столицей был Мерв — один из важнейших культурных и экономических центров региона. Однако уже в VII веке эфталиты оказались между двух фронтов: с запада их атаковали арабы, с востока — тюркюты. Ослабленные многолетними войнами с Сасанидами, они не смогли организовать эффективную оборону и постепенно утратили контроль над своими владениями.

Эфталитское общество отличалось большим религиозным разнообразием. В их среде уживались зороастризм, буддизм и христианство. В Мерве и Герате процветали несторианские христианские общины, а некоторые эфталитские правители даже покровительствовали миссионерам. Эта многослойность вызывала конфликты с сасанидским шахом Йездигердом II, который стремился утвердить зороастризм в качестве единственной государственной религии.

Эфталиты не основывали городов, жили в легких войлочных хижинах и не знали письменности. Любопытной особенностью эфталитов была практика полиандрии — когда одна женщина могла состоять в браке с несколькими мужчинами, обычно братьями. Это позволяло сохранять родовую собственность внутри семьи и укреплять социальные связи. Однако современные исследователи сомневаются в достоверности китайских источников, описывавших этот обычай, считая, что они могли его преувеличить или неверно интерпретировать. Тем не менее, женщины в эфталитском обществе обладали большей свободой, чем в соседних государствах, и активно участвовали в хозяйственной деятельности.

В середине V века эфталиты поддерживали антисасанидские восстания, расширяя своё влияние в Хорасане и прилегающих областях. Ключевым эпизодом противостояния с Сасанидами стала битва при Герате в 484 году. Эфталиты во главе с царём Кунхой нанесли поражение шахиншаху Перозу I, который погиб в бою. Эта победа на время укрепила их позиции, но неспособность создать централизованную власть привела к постепенному ослаблению государства. Союзы с тюркскими каганами и местными династиями были нестабильными, что мешало консолидации власти.

Монета с изображением Йездигерда III — правителя Ирана (632—651), последнего шаха из династии Сасанидов

В конечном итоге давление со стороны Тюркского каганата и Арабского халифата привело к распаду эфталитской державы. Однако их влияние на Центральную Азию не исчезло бесследно. Военная тактика, элементы культуры и даже отдельные социальные традиции эфталитов могли быть унаследованы тюркскими племенами, включая будущих предков туркмен.

Приход арабов в Центральную Азию стал одним из ключевых событий, изменивших религиозный и социальный облик региона. В 651 году пала Сасанидская империя, и её место занял Арабский халифат. Однако, в отличие от предыдущих завоевателей, арабы принесли не только новую власть, но и новую религию — ислам, который со временем стал доминирующим.

Завоевание региона не было стремительным. Первые десятилетия арабы сталкивались с ожесточённым сопротивлением. Особенно активную роль в борьбе с ними играли согдийцы, выступавшие против арабской экспансии. Сопротивление сопровождалось чередой восстаний, крупнейшим из которых стало движение под предводительством Мукканы в конце VIII века.

Ислам распространялся постепенно. В первые годы арабского правления новая религия приживалась в основном среди городского населения, в то время как кочевые племена сохраняли традиционные верования. Однако с течением времени ислам начал проникать и в среду тюркских народов, оказывая влияние на их правовые нормы, семейные устои и общественные традиции.

Французский историк Клод Кахен писал: «Принятие ислама тюркскими народами не было насильственным — скорее, это был процесс адаптации, в ходе которого ислам впитывал элементы тюркской культуры, а тюрки, в свою очередь, принимали ислам через призму собственного мировоззрения».

Несмотря на постепенность этого процесса, исламизация не всегда проходила мирно. Восстание Мукканы стало ярким свидетельством того, что насаждение новой религии вызывало ожесточённое сопротивление среди местных элит и населения. Однако уже к IX веку ислам прочно закрепился в регионе, став не только духовным ориентиром, но и важнейшим элементом культурной идентичности будущих туркмен.

Муккана (или Хашим ибн Хаким) — религиозный и политический лидер VIII века, возглавивший антиарабское восстание в Центральной Азии. Он был выходцем из Мавераннахра и проповедовал синкретическое учение, сочетавшее ислам, зороастризм и манихейство. Муккана объявил себя пророком и «покрывал своё лицо белой вуалью», утверждая, что его истинный облик слишком ослепителен для смертных. Из-за этого он получил прозвище «Покрытый» (от араб. المقنع, аль-Муккана). Он возглавил восстание против Арабского халифата в 770-х годах, стремясь восстановить независимость региона. Его сторонники состояли в основном из согдийцев и представителей других иранских народов, недовольных исламизацией и арабским господством. Восстание было жестоко подавлено Аббасидами к 780 году, а сам Муккана, по легенде, покончил с собой, выпив яд, чтобы не попасть в руки врагов.

Введение мусульманского права (шариата) коренным образом изменило систему управления, структуру общества и принципы землевладения. Городская жизнь начала перестраиваться по новым нормам: повсеместно возводились мечети, медресе, рынки и бани, а торговые пути региона включились в исламскую экономическую систему, связав Центральную Азию с Ближним Востоком и Северной Африкой.

Местные традиции не исчезли, а адаптировались к новой религиозной среде. Возник уникальный синтез исламских норм и прежних обычаев. Например, традиция коллективных пиршеств (той), глубоко укоренённая в культуре кочевников, сохранилась у туркмен и приобрела религиозный оттенок. Некоторые элементы предисламских верований также остались в виде народных поверий и почитания святых.

Хотя ислам прочно утвердился, другие вероисповедания продолжали существовать. В первые века после арабского завоевания в регионе всё ещё были значительные общины несторианских христиан, буддистов и зороастрийцев. Лишь к IX веку ислам окончательно стал господствующей религией, превратившись не только в духовную основу общества, но и в главный фактор политической консолидации региона.

Таким образом, приход ислама был не просто религиозной революцией. Он сформировал новую цивилизационную модель, в которую постепенно интегрировались тюркские народы. Эта религия оказалась столь прочной и глубокой, что на протяжении последующих веков стала неотъемлемой частью традиционного уклада туркмен и их культурного наследия.

Появление огузов в Центральной Азии стало одним из важнейших событий в этнической истории региона. Эти кочевые тюркские племена пришли из степей Алтая и Восточного Казахстана, следуя традиционным маршрутам миграции, и заняли обширные территории от Хорезма до Прикаспийских степей. Здесь они нашли благоприятные условия: богатые пастбища для скота и ослабленные местные династии, что позволило им быстро утвердиться.

Однако огузы не представляли собой единый народ в современном понимании. Это был союз разнородных племён, говоривших на различных диалектах и сохранявших разные культурные традиции. Их общество строилось на строгой военной дисциплине и родоплеменной иерархии. Верховная власть принадлежала вождям (бекам) и старейшинам, а правящая династия происходила из рода Кынык — именно этот род впоследствии основал могущественную династию Сельджуков.

Огузы — тюркское племенное объединение (24 племени), сформировавшееся в VIII–IX веках в Центральной Азии. В IX–X веках они начали проникновение на территорию современного Туркменистана, расселяясь в районе Сырдарьи, Хорезма и прикаспийских степей. В этот же период большая часть огузов перешла на самоназвание «туркмены». В X веке образовали Огузское государство, которое позднее пало под натиском кипчаков. Наиболее известные потомки огузов — сельджуки, создавшие Сельджукскую империю.

Продвижение огузов вглубь Центральной Азии стало ключевым фактором тюркизации региона. В отличие от предыдущих волн тюркских переселенцев — тюркютов и уйгуров — огузы принесли новые формы социальной и военной организации, оказавшие значительное влияние на этнополитическую карту региона.

В IX–X веках большинство огузов приняли ислам. Это событие стало переломным моментом в их истории. Ислам не только сплотил их вокруг общей идеологии, но и способствовал интеграции в мусульманский мир. Принятие новой религии дало вождям дополнительные инструменты управления, позволило наладить связи с исламскими государствами и использовать религиозный фактор для укрепления власти. Клод Кахен отмечал: «Принятие ислама тюркскими народами стало не столько актом подчинения, сколько процессом, позволившим им занять своё место в мусульманской цивилизации».

Военная организация огузов позволила им подчинить соседние народы и стать одной из доминирующих сил в регионе. Их военное искусство сочетало тактику стремительных конных рейдов с умением вести осады укреплённых городов. Эти навыки позволили огузам разгромить Газневидов в битве при Данданакане (1040 год) и создать Сельджукскую империю — одно из крупнейших государств мусульманского мира.

Саманиды — иранская мусульманская династия, правившая в IX–X веках в Мавераннахре, Хорасане и частично в Восточном Иране. Государство Саманидов (819–999) стало одним из крупнейших и культурно развитых исламских государств своего времени, способствовав возрождению персидского языка и традиций после арабского завоевания. Династия происходила от Самана Худата, перса из Балха, принявшего ислам. Столицей Саманидов была Бухара, ставшая крупным центром науки, культуры и торговли. В период расцвета при Исмаиле Самани (892–907) государство контролировало территорию от Амударьи до Персии и от Хорасана до Сырдарьи.

Газневиды — мусульманская тюркская династия, правившая в X–XII веках в Хорасане, Афганистане, Северной Индии и частично в Центральной Азии. Государство Газневидов было основано в 963 году тюркским полководцем Алп-Тегином — бывшим военачальником при дворе Саманидов, но наибольшего могущества достигло при султане Махмуде Газневи (998–1030). Столицей государства был город Газни (современный Афганистан). Газневиды вели активные завоевательные войны, особенно в Северной Индии, распространяя ислам. В середине XI века их влияние ослабло из-за натиска Сельджуков, а в XII веке государство пало под ударами гуридов.

Гуриды — мусульманская династия и государство (X–XIII века), существовавшее в регионе Гур (современный центральный Афганистан). Гуриды происходили из местных ираноязычных племен и первоначально были вассалами Газневидов, но в XII веке сумели завоевать их столицу Газни и создать мощную империю. Наибольшего расцвета Гуридское государство достигло при Гийас ад-Дине (1157–1202) и Мухаммеде Горском (1162–1206), когда их владения простирались от Хорасана до Северной Индии. Гуриды сыграли ключевую роль в распространении ислама в Индии, заложив основы будущих Делийских султанатов.

Однако не все огузы вошли в состав Сельджукского государства. Многие сохранили кочевой образ жизни и постепенно растворялись среди других тюркских народов. Именно эти группы впоследствии стали основой формирования туркменского этноса. В отличие от своих соплеменников, переселившихся в Иран и Анатолию, они остались в Центральной Азии, продолжая традиции кочевого скотоводства и военного образа жизни.

Кочевая культура огузов оказала глубокое влияние на становление туркменского народа. Она определила их военную тактику, основанную на мобильных конных отрядах, структуру общества, ориентированную на клановую организацию, и экономику, базировавшуюся на скотоводстве, торговле и сезонном земледелии.

Со временем среди огузов произошёл раскол. Западные племена стали ядром будущей Сельджукской империи, распространив тюркскую культуру на огромные территории — от Хорасана до Малой Азии. Восточные огузы, оставшиеся в Центральной Азии, внесли решающий вклад в этногенез туркмен, передав им язык, традиции и военные обычаи.

Появление огузов стало окончательной вехой в тюркизации региона. Они не только принесли с собой новый этнический элемент, но и способствовали распространению ислама, который сыграл ключевую роль в их консолидации. Часть огузов создала могущественные государства, а другая часть легла в основу туркменской нации, передав ей культурные и социальные традиции, заложенные в IX–XI веках.

Сельджукское государство стало вершиной могущества огузов и ознаменовало собой новую эпоху в истории Центральной Азии. Именно с сельджукскими завоеваниями начинается этап, когда бывшие кочевники превращаются в создателей империй, формируя государственность и оказывая влияние на исламский мир.

Сельджукиды происходили из рода Кынык, входившего в конфедерацию огузских племён. В XI веке братья Тогрул-бек и Чагры-бек возглавили движение огузов на запад, стремясь найти новые пастбища и освободиться от власти Газневидов. Решающий момент их восхождения — битва при Данданакане (1040 год), в которой сельджуки нанесли сокрушительное поражение войскам султана Масуда I и захватили Хорасан. Эта победа положила начало Сельджукской империи — одного из крупнейших государств мусульманского мира.

Портрет Тогрул-бека на банкноте в 1 туркменский манат (2009)

Закрепившись в Хорасане, сельджуки быстро расширили свои владения. В 1055 году Тогрул-бек вошёл в Багдад, где был провозглашён султаном. Это событие сделало сельджуков официальными защитниками халифата, что дало им религиозную легитимацию власти. В последующие десятилетия их государство охватило территории от Средней Азии до Малой Азии и Леванта.

Правление сельджуков привело к расцвету науки, культуры и исламского образования. Они основали многочисленные медресе, крупнейшим из которых стало Низамийя в Багдаде, основанное визирем Низам аль-Мульком. В этот период исламская цивилизация Центральной Азии переживала свой золотой век, а тюркский элемент окончательно закрепился в регионе.

Одной из особенностей Сельджукской империи была её многоэтничность. Несмотря на тюркское происхождение династии, управление государством во многом опиралось на персидскую бюрократическую традицию. Государственные документы вели на фарси, а высшие посты часто занимали иранцы. Однако военная элита оставалась преимущественно тюркской, что способствовало дальнейшей тюркизации региона.

Со временем сельджукская власть начала ослабевать. Династия столкнулась с внутренними распрями, борьбой за престол и внешними угрозами. В XIII веке империя раскололась на несколько независимых государств, а затем была окончательно разрушена монголами.

Однако её наследие оказалось прочным. Именно сельджуки подготовили почву для возвышения Османской империи, а их влияние на туркменский этногенез неоценимо. В дальнейшем туркменские племена продолжили играть важную роль в истории региона, но именно сельджукский период закрепил их присутствие в Центральной Азии и заложил основу будущих политических структур.

В 1221 году на земли Хорезма обрушилась армия, подобной которой регион ещё не знал, — войска Чингисхана. Монгольское завоевание стало катастрофой для городов и оседлого населения, но в то же время привело к укреплению роли тюркских племён в новой политической системе.

Вторжение сопровождалось тотальным разорением. Такие города, как Ургенч и Мерв, были практически стерты с лица земли, а некогда процветавшие торговые центры опустели. Ибн аль-Асир, арабский историк, писал: «То, что сотворили монголы с Хорезмом, превзошло все ужасы, виденные прежде. Люди бежали, но смерть настигала их повсюду».

Однако для кочевых народов, включая туркменские племена, нашествие монголов стало моментом возможностей. Монголы активно использовали тюркских воинов в своей армии, что способствовало их продвижению в социальной иерархии. Многие туркмены вступили в монгольские войска, а часть племён, сумевших избежать уничтожения, сохранили относительную автономию, уходя в степи.

В составе Золотой Орды и Чагатайского улуса тюркские воины начали занимать важные военные и административные посты. Со временем сами монголы переняли многие местные традиции и постепенно интегрировались в исламскую среду. Особенно это проявилось в государстве Хулагуидов и Чагатайском улусе, где уже в XIV веке правители официально принимали ислам, распространяя его среди подданных. Этот процесс ускорил дальнейшую исламизацию туркменских племён, среди которых ещё сохранялись элементы шаманизма.

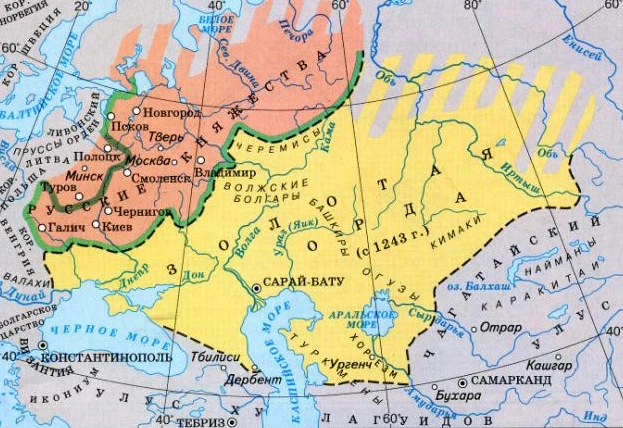

Золотая Орда во второй половине XIII века

Монгольское владычество также способствовало этническому смешению. В Центральную Азию пришли новые группы населения, усилилось взаимодействие между тюркскими и монгольскими элементами. Это особенно отразилось в языке и культуре: многие монгольские слова вошли в тюркские языки, а военная организация и административная система монголов оказали влияние на местное управление.

К XIV веку, с ослаблением монгольской власти, в регионе начинают усиливаться местные тюркские правители. Именно в этот период туркменские племена окончательно закрепляются на территории современного Туркменистана, продолжая традиции своих предков, но уже в новой политической реальности.

Таким образом, несмотря на свою разрушительную силу, монгольское завоевание стало переломным моментом в развитии туркменских племён. Оно не только уничтожило старые государственные структуры, но и заложило основу для дальнейшего укрепления тюркских народов в регионе, что окажет влияние на последующие века истории Центральной Азии.

Последним крупным потрясением Средневековья для региона стала эпоха Тимуридов — династии, основанной великим завоевателем Тамерланом. Этот период был временем грандиозных военных походов, расцвета архитектуры и окончательного закрепления туркменских племён на их нынешних землях.

Тимур (1336–1405), более известный как Тамерлан, родился в кишлаке Ходжа-Илгар неподалёку от Самарканда. Он происходил из рода барласов — тюркизированного монгольского племени, осевшего в Мавераннахре. Хотя Тимур не был потомком Чингисхана, он стремился связать себя с монгольской традицией и действовал как его политический наследник. Обладая выдающимися организаторскими способностями, он объединил разрозненные тюркские и монгольские военные формирования и создал армию, способную покорять огромные территории. В 1370 году Тимур провозгласил себя правителем Мавераннахра и начал завоевательные кампании, сделавшие его империю одной из крупнейших в истории.

Самарканд, ставший столицей государства Тимура, превратился в крупнейший культурный и научный центр исламского мира. Именно в этот период здесь появились архитектурные шедевры, которые сохранились до наших дней: мавзолей Гур-Эмир, ансамбль Регистан, мечеть Биби-Ханым и обсерватория Улугбека. В городе работали мастера из завоёванных стран — каменщики из Ирана, мозаичисты из Сирии, резчики по дереву из Индии. Это культурное взаимодействие оказало влияние на последующее развитие архитектуры и ремёсел, в том числе на территории, где жили туркменские племена.

Гур-Эмир — гробница Тамерлана (Тимура) в Самарканде

Для туркмен эпоха Тимуридов стала сложным временем. С одной стороны, они испытали всю жестокость завоеваний: многие поселения и кочевые стоянки были разрушены, что привело к массовым миграциям. С другой стороны, туркмены активно участвовали в военной системе Тимура. Их мобильность и боевые качества высоко ценились, и они нередко получали возможность занимать важные посты в армии.

После смерти Тимура в 1405 году его империя начала распадаться. Потомки великого завоевателя оказались втянутыми в борьбу за престол, и вскоре ослабленное государство столкнулось с натиском сопредельных держав. Однако, несмотря на политический упадок, династия Тимуридов оставила глубокий след в истории региона. Архитектурные, научные и культурные достижения этой эпохи продолжили оказывать влияние на последующие поколения, а изменения в политической организации заложили основу для новых государственных образований.

Для туркмен этот период стал временем окончательного закрепления в регионе. Их племена, ранее находившиеся в постоянном движении, начали оседать в определённых районах, формируя территориальную основу своей этнической общности. Именно в этот период завершается долгий процесс превращения огузских племён в туркменский народ, который в последующие века продолжит развивать свою культуру и государственность.

Средневековье стало эпохой глубоких трансформаций для туркменских племён. Они прошли путь от разрозненных кочевых объединений к формированию чёткой этнической и культурной идентичности. Взаимодействие с великими державами, такими как Арабский халифат, Сельджукская империя, Монгольское государство и Тимуриды, оказало влияние на их язык, социальную структуру и религиозные традиции.

Принятие ислама сыграло решающую роль в консолидации туркмен. Эта религия не только изменила их образ жизни, но и способствовала интеграции в мусульманский мир, позволив сохранить при этом исконные традиции и обычаи. Процессы тюркизации региона, усиленные военной экспансией сельджуков и монгольскими миграциями, окончательно сформировали этнический облик Центральной Азии, в котором туркмены заняли прочное место.

Разрушительные завоевания и массовые переселения закалили туркменские племена, сделав их более устойчивыми к внешним вызовам. Они освоили новые земли, установили связи с соседними народами и сумели сохранить свою самобытность, несмотря на постоянные угрозы. Их участие в великих империях Средневековья дало им военный и политический опыт, который в последующие эпохи помог создать собственные государственные образования.

К концу XV века туркмены окончательно оформились как самостоятельный народ, занявший важное место на политической карте Евразии. В дальнейшем их история будет развиваться в новом ключе, связанная с формированием ханств и постепенным укреплением на своей этнической территории.

Средние века стали для туркмен временем испытаний, но также эпохой возможностей и становления национальной идентичности. Пройдя через войны, переселения и культурные перемены, они сохранили свою самобытность, став связующим звеном между кочевой степной традицией и оседлыми цивилизациями региона.

Продолжение следует.

Барфилд Т. Кочевники и Китай. История взаимоотношений через Великий степной пояс (2001) – фундаментальный труд о роли кочевых народов в истории Евразии.

Гумилёв Л.Н. Древние тюрки (1967) – классическая работа о происхождении и развитии тюркских народов.

Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы Евразийской степи (1992) – подробное исследование формирования этнополитической карты Центральной Азии.

Бартольд В.В. Сочинения в 9 томах – многотомный труд о средневековой истории Центральной Азии, включая влияние арабов, тюрков и монголов.

Гибб Х. Арабские завоевания в Средней Азии (1923) – важное исследование арабской экспансии и её последствий.

Льюис Б. Ислам и Запад (1993) – анализ исламизации регионов, в том числе Центральной Азии.

Кахен К. Ислам в Средней Азии (2000) – исследование о том, как ислам стал ключевым фактором в развитии тюркских народов.

Босуорт К.Э. Сельджуки (1968) – одна из лучших работ о становлении и расцвете Сельджукской империи.

Фрай Р. История Ирана и его народов (1979) – важные главы посвящены роли тюрков в истории Ирана и Центральной Азии.

Васильев Д. Д. Огузы Средней Азии в IX–XIII веках (1983) – монография, посвящённая формированию огузских союзов и их роли в этногенезе туркмен.

Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и её падение (1950) – важный труд о роли монголов в истории Центральной Азии.

Манц Б. Жизнь и наследие Тамерлана (1989) – подробная биография Тимура с анализом его политики и наследия.

Васильев Л.С. Тамерлан: человек и миф (2007) – популярное, но точное исследование о Тимуре.

Греков Н.Я. Средневековый Самарканд (1952) – анализ культурного расцвета эпохи Тимуридов.

Семенов А.А. История народов Средней Азии (1954) – классический обзор исторических процессов в регионе.

Камолиддин Ш. Кочевники и оседлые цивилизации Центральной Азии (2010) – анализ взаимодействия кочевой и оседлой культур.

Дани Д., Массон В.М. История цивилизаций Центральной Азии (UNESCO, 1992) – фундаментальный многотомный труд.