Неожиданно пришедшее известие о смерти Заслуженного журналиста Туркменистана Людмилы Глазовской (1946–2024) в один момент поменяло мои планы относительно написания статьи о туркменской литературе, о ее сравнительно недавнем славном прошлом и практически лишенном возможности дальнейшего развития настоящем. А поскольку мне доводилось знать Людмилу Константиновну и видеть ее в различных обстоятельствах, связанных с общностью интересов и избранной нами профессии, я решила начать именно с небольшого вступления, посвященного ее памяти.

По окончании учебы на факультете журналистики МГУ в 1972 году Людмила уже в 1976 году работала в молодежной республиканской газете «Комсомолец Туркменистана» в должности главного редактора, а еще через несколько лет стала первым замом директора республиканского подразделения Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС) — «Туркменинформ».

После распада СССР и провозглашения независимости Туркменистана эта должность трансформировалась в другую — собственный корреспондент по Туркменистану Российского государственного информационного агентства ИТАР-ТАСС, дополнением к которой была также должность председателя Туркменского государственного информационного агентства «Туркмен-Пресс», предшественника ныне существующей Государственной информационной службы ТДХ.

Следует добавить, что в начале 90-х Людмила Глазовская была помощником пресс-секретаря Сапармурада Ниязова, который в то время был еще более-менее вменяемым, еще не назывался Великим Туркменбаши и пожизненным президентом. И нельзя отрицать того факта, что произносимые им в тот период речи могли быть написаны при участии выпускницы журфака МГУ.

Быть профессиональным журналистом и одновременно заниматься литературным творчеством удается немногим. Слишком часто два эти жанра соединяются в один, мешают друг другу, «утяжеляя» информационную составляющую статьи излишними лексическими и смысловыми подробностями, либо наоборот — «обедняя» художественное произведение сухими фразами из лексикона экономических или политических комментаторов.

Людмила Глазовская счастливо избежала этого, сменив карьеру журналиста во все более сворачивающим в сторону автократии Туркменистане на статус свободного писателя в тогда еще сохранявшей остатки демократичности России. Результатом этого стала автобиографическая повесть «Звёзды над Нохуром», вобравшая в себя сложный временной период со всеми его перипетиями, войнами, переездами с места на место, описанием нескольких поколений одной большой семьи, а через ее историю — историю некогда большой страны, называвшейся СССР.

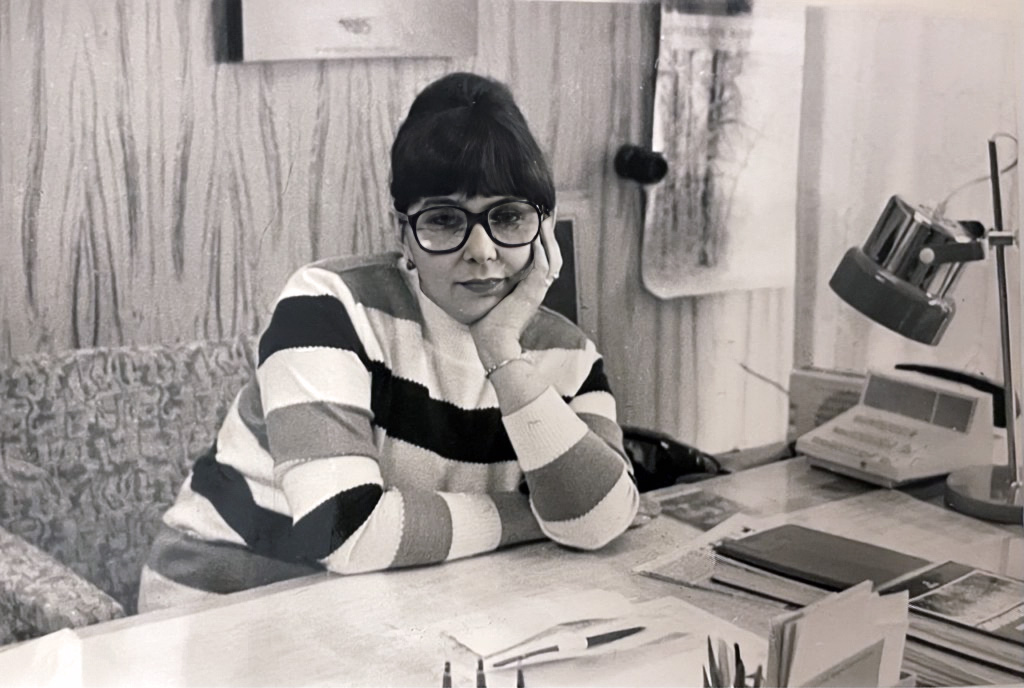

Людмила Глазовская. Ашхабад, 1985 год. Фото из личного архива.

«И все-таки, почему он рухнул? — спрашивает писательница. — Был – и сплыл. Как и не был. Это я о Советском Союзе, своей большой родине. Большой потому, что была еще малая, – у кого какая. У меня малых оказались две: Туркмения и Эстония. Первая – по факту жизни, вторая – по факту рождения. Россию я, русская, всегда воспринимала как отторгнутое судьбой пространство кровного духа и языка, а потому далекое и близкое одновременно».

Повесть наполнена яркими и уникальными образами, трагическими, а порой комическими эпизодами, в которых многие найдут сходство со своими жизненными обстоятельствами, — и это большая особенность художественной прозы Людмилы Глазовской.

Но если, насладившись уникальными подробностями детства, юности и взросления автора, читатель дойдет до заключительной части повести, когда уже «на Украине начинается война» [автор имеет в виду военные действия на Донбассе — Н.Б.], Людмила, по ее словам, «никогда не осязавшая своей национальной принадлежности», вдруг обнаруживает в себе «русскость» и станет «болеть за Россию с болезненным мятущемся чувством», у этого читателя волей-неволей может возникнуть мнение, что некоторых жизненно важных вопросов автору, к сожалению, решить не удалось.

Она просто не успела их решить…

«Меня очень занимает один вопрос. Куда подевались учителя человечества? Куда они в современную эпоху провалились? Или человеческая мысль себя исчерпала и нам следует довольствоваться великим наследием предшественников?» (Л. Глазовская)

Прошлое и настоящее

Есть мнение, что история появления книги у туркменского народа ведет свое начало от Авесты – священного писания зороастризма. Запись текстов этого писания в парфянскую эпоху связана с Мервом. Первым «издателем» Авесты стал царь Вологез I, правивший в 51–78 годах новой эры. Известно также, что последний сасанидский царь Йездигерд III привез в Мерв одну тысячу пехлевийских рукописных книг.

На свой высочайший уровень книжная культура в этом историческом городе вышла, спустя несколько веков. Со времени распространения ислама в Мерв стекались известные ученые Востока, что привело к созданию в городе крупнейших хранилищ духовных ценностей. Правители щедро оплачивали труды ученых и направляли большие средства на содержание медресе.

В древнем Мерве размещались 10 крупнейших книгохранилищ. Там же проживали поэты Омар Хайям (XI в.) и Хасан Газневи (XII в.). Автор эпоса «Шах-наме» Фирдоуси (940–1020) для его написания использовал сказания, почерпнутые у мервских бахши.

Прошло еще несколько веков, и с развитием языка и письменности появилась целая плеяда поэтов: Довлетмамед Азади (ок.1700–ок.1760), Нурмухаммед-Гариб Андалиб (ок.1711–ок.1780), Курбандурды Зелили (1790–1844)... Но главная звезда на туркменском литературном небосводе взошла с рождением сына Азади — Махтумкули Фраги (1724–1807).

Я затрудняюсь сказать, когда в Туркменистане на официальном уровне произошло, в буквальном смысле слова, обожествление, сакрализация фигуры Махтумкули и его творчества, которому претит все то, что составляет основу сегодняшней коррумпированной власти. Однако, как свидетельствует история, буржуазные националисты еще в 1928–1929 годы пытались исказить смысл стихов почитаемых в народе поэтов, в первую очередь, Махтумкули, и использовать их для дискредитации советской власти и новой советской культуры.

Мы ежедневно сталкиваемся с фактом принудительного разворота туркменского общества и погружения его в глубь веков. Одновременно происходит манипуляция благородными идеями сохранения древней культуры и памяти предков, возводимыми в абсолют как наивысшую жизненную установку для молодого поколения. Примеров тому не перечесть. Приведу один из наиболее парадоксальных.

Под заголовком «Книжные новинки к 30-летию независимости Туркменистана» ТДХ сообщает, что издательство «Ылым» выпустило в свет 30 (!) новых книг: монографии, словари, альбомы, посвящённые эпосу и туркменскому фольклору, древние рукописи, переводы и многое другое.

4 из этих книг — действительно словари: трехтомный «Словарь туркменского языка VIII–XVII вв.» и «Словарь сельских и городских названий Туркменистана», основанный на источниках, относящихся к IX–XIX векам. Среди других: монография, посвященная основным направлениям развития туркменского языкознания; монография о жизни и уникальном литературном наследии Захиреддина Мухаммада Бабура (1483–1530); «новинка» — «Книга моего деда Горкута», посвященная верованиям, традициям и духовному состоянию древних туркмен-огузов и монография о наследии Махтумкули в Каракалпакстане.

Как будто не было и нет в Туркменистане замечательных писателей и поэтов, о которых не грех было бы напомнить общественности, хотя бы в канун главного национального праздника. Как будто не о сохранении действительно достойных литературных произведений стоило бы позаботиться вместо того, чтобы переводить на всевозможные языки «шедевры» семейства Бердымухаммедовых. Беда в том, что огромный исторический и культурный пласт — туркменская литература — нынче «возделывается» дилетантами с ограниченным кругозором. Их интересы вращаются исключительно вокруг собственных персон. А если задуматься, с чего бы это вдруг у Героя-Аркадага неожиданно пробудился писательский талант? Ведь единственным его «литературным произведением», написанным до 2007 года, когда он стал президентом, была небольшая брошюра по вопросам стоматологии. А сегодня он автор более 60 книг, «производит», в среднем, по три с половиной книги в год. И Аркадаглы Герой Сердар, по-видимому, подхватил этот «вирус» графомании.

К литературе и литераторам XXI века мы еще вернемся. Пока же начнем подниматься с исторических глубин, но сделаем это постепенно, по всем правилам безопасности водолазов и подводников, чтобы не стать жертвами идеологической декомпрессионной болезни.

Едва ли есть другой народ, в истории которого «хронология певцов и поэтов» заменяла бы «хронологию царей»? (Петр Скосырев)

Петр Скосырев (1900–1960) — советский писатель, литературовед. Творчество Скосырева связано с жизнью народов Средней Азии и Кавказа. Он автор ряда очерков и повестей, переводов на русский язык сочинений узбекских и туркменских писателей, а также литературоведческих и критических работ, в одной из которых он пишет:

«Репертуар бахши, вкусы бахши, память бахши заменяли для туркменского аула до революции такие институты городской культуры, как библиотеки, как нотохранилища, как музыкальные и певческие школы, как литературно-художественные журналы и даже, пожалуй, как своего рода университеты, так как именно из песен и рассказов бахши слушатели узнавали о прошлом своего народа и о великих делах и людях Азии. Имена знаменитых бахши долго хранились в памяти народа. Туркмены не привыкли отождествлять тот или иной период в своей истории с 36 именами шахов или эмиров, как это было в Хиве, Бухаре или Коканде; ни эмиров, ни шахов туркменские племена не знали. Прошлое у туркмен определялось по именам прославленных поэтов. “Это было,— скажет пастух или садовник,— когда Еген-Ораз-бахши еще не кончал петь своих песен”; или: “Еще Курбан-бахши только брал уроки у Анна-Назара”. И тем точно определялось время события, так как каждый туркмен хорошо знал, когда именно Курбан-бахши проходил пору ученичества у знаменитого Анна-Назара или когда несравненный Еген-Ораз отложил дутар, отказавшись от песен».

Начало новой эпохи

В октябре 1924 года в ходе национально-территориального размежевания в Средней Азии была создана Туркменская Социалистическая Республика — Туркменская ССР со столицей в городе Полторацк. Население ТССР на 1925 год насчитывало 914 558 человек, из которых туркмены составляли 77,9%, узбеки — 9,8%; киргизы-казака (казахи) — 0,4%; русские — 5,8%; персы — 2,5%; армяне — 1,8%; татары и азербайджанские тюрки — 0,3%; прочие народности — 1,3%.

Культурное раскрепощение широких слоев населения стало главной и неотложной задачей, стоящей перед Советской властью на многие годы. С 1924–1925 учебного года Народный комиссариат просвещения начал культурный поход и перешел на плановую борьбу с безграмотностью.

Темпы охвата населения этой борьбой можно проследить на примере бывшей Туркменской области Туркестанской АССР, вошедшей в состав ТССР в октябре 1924 года. На 1 января в 49 школах там обучались 1232 ученика. За год число учащихся выросло до 2000, соответственно, число школ также увеличилось в два раза. На 1 декабря 1925 года в Туркменской области в 192 школах обучался грамоте 4 831 учащийся. В 1925–1926 учебном году число школ — 298, количество учащихся — 9 430, чуть больше 1% от общей численности населения ТССР, из которых 8 260 учащихся — это представители коренного населения.

Как вспоминал впоследствии поэт Нурберды Помма (Помма Нурбердыев), он родился не то в 1909, не то в 1914 году, отца и мать он не помнил, грамоты не знал, жил в песках и работал у бая в подпасках. Услышав о том, что большевики открывают школы, где бесплатно учат грамоте, он убежал от бая и был принят в интернат.

Другой воспитанник интерната, ставший впоследствии известным поэтом, Рахмет Сеидов рассказывал, что тоже служил у бая, понаслышке знал о существовании книг и мечтал когда-нибудь стать ученым. «Грамоты я не знал, но, уходя в пески, чертил на барханах кружочки и черточки, воображая, что пишу ученую книгу…» Грамоте он начал учиться в 16 лет, а уже через год его направили в педагогический техникум. «Такая была нужда в учителях, что в педтехникум брали каждого умевшего читать и считать. Через год я уже был учителем и учил грамоте пастухов, — рассказывал он. — А первые стихи я стал складывать еще в школе для стенгазеты. Потом попробовал послать в журнал “Токмак” — напечатали…»

Чтобы каждый дехканин, ликвидировавший свою неграмотность, не позабыл своих знаний, наряду с работой ликбезов, развивается сеть кибиток-читален, домов дехканина, клубов и библиотек. С 1925–1926 годов начали создаваться кибитки-читальни, в которых вели просветительскую работу получившие спецподготовку «кибитчики». Организовывались передвижные кибитки для обслуживания кочевого населения.

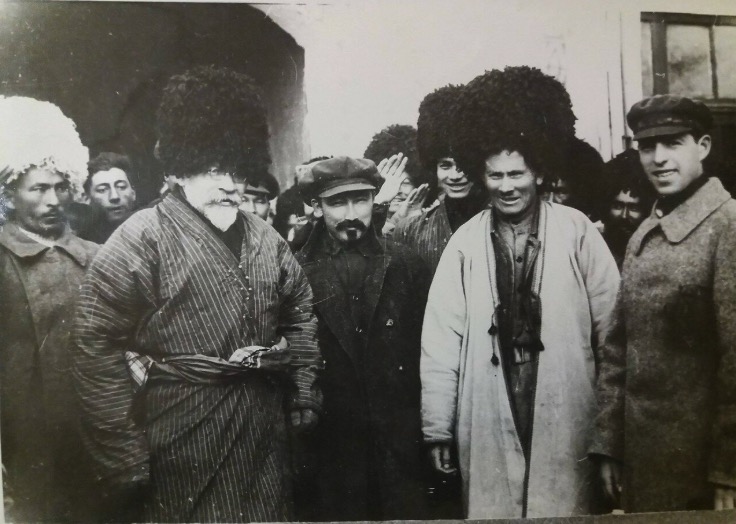

Председатель ЦИК СССР Михаил Калинин прибыл в Полторацк (ныне — Ашхабад) для участия в 1 Всетуркменском съезде Советов. 15 февраля 1925 года.

В Полторацке была создана Центральная библиотека, в которой было 5 отделов: фундаментальная читальня со справочным отделом, абонементный отдел, восточный отдел, отдел детских книг и коллектор. Библиотека располагала значительным фондом в 2 500 экземпляров, в том числе 1 200 книг на восточных языках. Был создан большой раздел образцов туркменской литературы — поэзии, легенд, сказок, пословиц и загадок. Параллельно шла работа по созданию нового туркменского алфавита на основе арабского, адаптированного к фонетике туркменского языка.

Они были первыми

Относительно молодая советская идеология искала новые пути влияния в контексте создания нового советского народа. В связи с этим стали развиваться проекты национальных литератур, в том числе в Средней Азии.

Начало XX века ознаменовалось появлением в туркменской литературе новых тем – критика невежества мусульманского духовенства, пережитков старого быта, пропаганда идей просвещения, которые присутствовали в творчестве Молла Дурды, Бичаре-Мухаммед-Клыча (оба умерли в 1922 году), Молла Мурта (1879–1930). Новые темы проявились в творчестве народных поэтов-шахиров и первых советских туркменских писателей и поэтов. Процесс сопровождался преодолением идейного наследия джадидизма, осмыслением новых советских образов, идей и реалий.

Новая эпоха в истории Туркменистана явила миру новых поэтов. писателей, которые создавали произведения, соответствующие ее запросам. Народные шахиры Дурды-Клыч (1886–1950) и Ата-Салих (1908–1964) — оба лишенные зрения, вероятно, по причине трахомы, широко распространенной в эти годы на территории Туркмении, воспевали успехи социалистического строительства, победы доблестной Красной армии и международного пролетариата, новые возможности для «освобожденных женщин Востока». На их стихи о дружбе народов, о колхозниках и героях-летчиках создавались песни, что, естественным образом, добавляло им популярности и было отмечено правительственными наградами. И другие поэты, например, Халлы шахир, Тюре шахир, Ораз-Чолак шахир все свое творчество направляли на укрепление молодого социалистического государства.

Я, Дурды-Клыч, сложил дестан

Про величайшую из стран,

Где каждый светом осиян,

Где всем владеют — бедняки.

С тех пор — отрадней что ни год:

Без баев — лучше рис растет,

В пустыне — выстроен завод,

А кто хозяин? Бедняки!

(Дурды-Клыч, стихотворение «Бедняки». Здесь и далее перевод Петра Скосырева)

Если б свет проник в глубь очей моих,

Я бы в тот же миг был в рядах твоих.

Не жалел бы своих сил Ата-Салих.

Твой сплоченный вид сердце мне веселит...

(Ата-Салих, песня «Красная Армия»)

Наша гордость, наша мощь —

Боевая молодежь.

Будьте выдержкой богаты,

Краснозвездные ребята...

По степи летит твой конь,

Конь, горячий как огонь.

От Москвы и до Китая

Льется песня боевая…

(Ата-Салих, стихотворение «Гимн комсомолу»)

Первым туркменским советским поэтом считается Молла Мурт (1879–1930), который с момента установления советской власти прославлял социализм и воспевал торжество освобожденного народа, донося свои мысли простым понятным языком. Он был одним из образованнейших людей своего поколения и призывал к скорейшей ликвидации «аульной темноты».

Двери школы открыла советская власть,

Темных снов летучая мышь унеслась.

Над страной заря просвещенья зажглась.

Сыновей, дочерей своих обучайте...

(Молла Мурт, стихотворение «Чтение»)

Вот, как описана первая встреча Алты с Молла Муртом в биографической повести Берды Кербабаева (1894–1974) «Сын Карли Чакана», вышедшей в издательстве «Детская литература» в 1966 году.

«Алты в тот же день разыскал Молла Мурта. Поэт жил в отдельной комнате. Когда Алты вошел к нему, Молла Мурт, сидя за столом в очках, что-то писал. На столе стояли пузатый чайник и пиалы. Седая острая бородка, большущие усы придавали Молле Мурту сердитый вид. Алты даже попятился, но поэт уже почувствовал, что кто-то мнется в дверях; подняв голову от бумаги, он обернулся к Алты:

— Не стесняйся, сынок, заходи, будь гостем. Садись вот сюда. — Он показал на свободный стул. — Чаю хочешь?

Алты отрицательно мотнул головой:

— Я постою…

— Ты ведь нездешний, верно?

— Из Теджена я.

—Так зачем, ради чего ты приехал в Ашхабад?

— Хочу учиться!

— Вот и прекрасно! — Поэт удовлетворенно потер руки».

Берды Кербабаев осуществил свою мечту, во многом благодаря самообразованию и неординарным жизненным событиям. Начав публиковаться в 20-е годы как поэт-сатирик, он завершил свою жизнь в звании Народного писателя Туркменистана, академика АН ТССР, Героя социалистического труда, лауреата двух Сталинских премий за роман «Решающий шаг» и повесть «Айсолтан из страны белого золота». Он был награжден тремя орденами Ленина и тремя — Трудового Красного Знамени. В 1970 году ему была вручена Государственная премия ТССР имени Махтумкули.

Берды Кербабаев

Сегодня все эти награды лишены своей изначальной ценности, но нельзя отрицать тот факт, что «по знакомству» ими не награждали.

Берды Карабаевым написаны и опубликованы более тридцати произведений разных жанров — поэмы о трудной судьбе туркменской женщины: «Мир девушек» (1927), «Закрепощённая» (1928) — и о социалистических преобразованиях республики: «Аму-Дарья» (1930), поэма «Айлар» (1943), пьесы «Герой Советского Союза Курбан Дурды» (1942) и «Братья» (1943), трагедия «Махтумкули» (1943), исторический роман «Решающий шаг» об участии дайханства в революции (1940–1955), романы «Небит-Даг» (1957) и «Чудом рожденный» (1965).

Он писал стихи и переводил на туркменский язык произведения Пушкина, Лермонтова, Толстого, Гоголя, Горького и других русских классиков. Произведения Кербабаева на русском языке выходили тиражами в 50–100 тысяч экземпляров.

Москва была явно заинтересована в создании фундаментальных, «правильных» произведений, о чем свидетельствуют перечисленные выше правительственные награды. Тем не менее, на протяжении многих лет за Берды Кербабаевым тянулся след «прежних ошибок» — непродолжительного участия в басмаческом движении. Многие воспринимали его как нуждающегося в «перестроении», поскольку «есть у него грехи перед советской властью».

Из воспоминаний Зинаиды Кербабаевой — невестки писателя, вдовы его сына Баки: «Мобилизация, мобилизация… Туркмения – далеко от фронта, но и здесь такой же горячий порыв, как по всей стране. Пришли в военкомат и все студенты Ашхабадского сельскохозяйственного института. Наконец очередь дошла до Баки. — Кербабаев? — Да! – Отец сидел? — Да, но после освобождения он вернулся в Ашхабад, сейчас работает на ответственной должности – председателем Союза писателей Туркмении… Резкий ответ как внезапный удар в челюсть: – Мы сыновей врагов народа в армию не берём. Идите, вы свободны… В военкомат их пришло около 50 человек. Записали всех. Кроме Баки Кербабаева».

На фронт Баки все же попал. Он воевал в составе 1-го Украинского фронта, участвовавшего в форсировании Днепра и штурме Берлина.

Одним из первых туркменских советских писателей был Агахан Дурдыев (1904–1947), начавший публиковаться в 1927 году. Он автор нескольких поэм: «Волна ударников», «Гурбан», «В море грез», «Красавица в когтях орла», «Мерет» и других. Большая часть его произведений была посвящена теме раскрепощения женщин: «Анна-Гузель обладает правами» и другие. Писатель Дурды Агамамедов был автором пьес «Сона» (о девушке-трактористке), «Колхозный строй» (о зажиточной колхозной жизни), «Сын Октября« (о конном пробеге) и прочих. Кроме этого, прозаик Дурды Агамамедов был автором более ста стихов.

В числе первых были также Нурберды Помма, автор юмористических рассказов «Тайлак Хыззын», «Сон Мурадали-ага» и «Нарли Непесович», в которых высмеивал первых советских «начальников», Ахмед Ахундов — Гургенли (1909–1943), писатель, литературовед, знаток персидского языка и литературы, собиратель древних рукописей и фольклора, сотрудник первых туркменских литературных журналов, участник войны 1941–1945 годов.

В начале 30-х годов начали появляться в печати произведения Рахмета Сеидова (1910–1955): «Дочь Лебапа», «Патриоты». В годы войны и послевоенные годы он работал в газете «Туркменистан» и Туркменском информагентстве, входил в руководство Союза писателей Туркменистана.

Не стоит игнорировать тот факт, что многие, впоследствии ставшие широко известными, туркменские писатели и поэты начинали свою литературную карьеру в 1927–1929 годах в газетах или в сатирическом журнале «Токмак» («Колотушка») как авторы злободневных сатирических фельетонов и агитационных политических стихов.

Туркмения в 1928–1929 годы вступала в решающий период — начиналась коллективизация. Шло быстрое расслоение дайханства. На стройках первой пятилетки ковались первые кадры туркменского пролетариата. Молодая туркменская поэзия настойчиво пробивалась к той черте, за которой начиналось настоящее искусство. Появлялись новые имена, среди которых выделялся учитель Амандурды Аламышев (1904–1943), первым в туркменской литературе писавший сюжетные произведения из жизни рабочего класса. Но прославила его написанная в 1928 году лирико-эпическая поэма «Сона», в которой классическая тема несчастной любви двух молодых людей была вынесена за привычные рамки дестана и перенесена в современную жизнь, а героями стали учительница Сона и комсомолец Анна. В финале поэмы затравленная баями героиня погибает, так и не соединившись с возлюбленным.

Следует сказать, что эпилог поэмы вызвал волну возмущения критиков, которые напоминали автору, что страна-де давно живет при советской власти, а у тебя комсомолку губят представители старого враждебного класса и никто не приходит к ней на помощь. Выходит, люди до сих пор пасуют перед баями, тогда как они обязаны противостоять им?

Поэма была объявлена вредной. Однако читатели, а особенно молодые читательницы видели в судьбе Соны недавние истории из жизни своих ровесниц, возможно даже родственниц или соседок, и не могли не ассоциировать с ними героев поэмы. К тому же читателей, кроме жизненности темы, привлекала поэтичность изложения, множество мелких деталей, а выбор темы — утверждал ее связь с народной поэмой — дестаном. Вопреки мнению критиков, она вызывала ненависть к баям и желание как можно скорее избавиться от их влияния.

И родинка есть на щеке у нее,

Как черный лепесток.

На свете красавицу, равную ей,

Никто бы найти не мог.

Тяжелые косы спадают на грудь.

Шаги, как полет, легки.

Прекрасную птицу поймал птицелов

В шелковые силки…

К этому же периоду относится начало творческой деятельности Амана Кекилова (1912–1974) — поэта, прозаика, педагога, академика АН Туркменской ССР, Народного писателя, автора текста первого Государственного Гимна ТССР.

«Я хорошо помню дедушку, помню рабочую атмосферу в его комнате... Я жила рядом с ним с рождения и до шести лет, сидела у него на коленях во время посиделок с друзьями. Бабушка ругалась, что я дышу дымом сигарет, но забрать меня было невозможно», — рассказывала в интервью «Гундогару» Айна Кекилова, внучка Амана Кекилова.

Рассказ Айны о своих дедушке и бабушке вновь отсылает нас к первым годам советской власти на территории Туркменистана и судьбам первого поколения туркменских советских поэтов и писателей, постигавших азы грамоты в интернатах. Выучившись, они участвовали в кампании по ликвидации безграмотности, где их учениками были взрослые женщины и мужчины…

Свой творческий путь Аман Кекилов, как и большинство его литературных ровесников, начинал в журнале «Токмак» со стихов, более похожих на песни, сочинявшиеся их предшественниками-шахирами.

«Эти старые песни были свидетелями и спутниками тех прошлых горестных дней, которые канули навсегда. В отказе от старых поэтических приемов, свойственных фольклору и классике, молодая газетная поэзия давала бой поэтической традиции прошлого, казавшейся такой же отмершей, ненужной, а то и прямо вредной, как и все, что сметено революцией», — писал литературовед Петр Скосырев.

Так и рождались новые литературные формы. Вот строки из популярного стихотворения Амана Кекилова «Отец и дочь», которое было построено в форме диалога.

Четырнадцать мне лет. Настало время:

Созревшая стою я перед всеми...

Ведь новый быт прогнал былую темень —

Не продавай меня, о мой отец!

Открылась школа и у нас в ауле.

Лучи познанья и для нас сверкнули.

Забыт адат, и все легко вздохнули

Я новой жизни жажду, мой отец,

Ты никогда, дитя, не знала воли,

По-своему живи теперь, дитя.

Твои ровесницы-подруги в школе,

И для тебя открыта дверь, дитя.

Мы были в мрак повергнуты врагами,

И вас, детей, мы угнетали сами,

Иди же в мир с открытыми глазами,

Иди, учись теперь, мое дитя…

Аман Кекилов был не только автором литературных произведений, таких, как поэмы «Прошедшие дни» (1932), «Вперед» (1939), «Последняя встреча (1939). Он также был исключительно талантливым и авторитетным литературным критиком. В частности, известны его статьи — разборы первых поэм Берды Кербабаева о судьбах туркменских женщин — «Жизнь женщины» и «Закрепощенная» («Дакылма»). О первой из них Аман Кекилов отзывается как об отображающей жизнь туркменской девушки со дня ее рождения до рождения ее первенца. «Поэма построена в форме, напоминающей классическую иранскую поэзию, ее строки текут плавно, они написаны точным и простым языком и легки для запоминания», пишет Аман Кекилов. Кроме того, Берды Кербабаев приводит подробное описание всех обрядов, сопровождающих жизнь героини поэмы, что, по мнению критика, имеет большое историко-этнографическое значение.

Вторая поэма рассказывает о судьбе овдовевшей женщины, которую семья, ранее заплатившая за нее калым, считает своей собственностью, вещью, принадлежащей этой семье, и по традиции совершает «дакылма» — передаёт ее младшему брату умершего. Героиню повести отдают «в жены» мальчику, и она в течение нескольких лет ухаживает за своим «мужем» как за ребенком. «Необходимо отметить высокую степень реалистичности, истинности, типичности, с которой изображены в поэме действующие лица и весь быт аула того времени. Читая, чувствуешь, что иначе об этом сказать нельзя, вспоминаешь подобные случаи в своем родном ауле», — пишет Аман Кекилов.

К сожалению, жизнь поэта оборвалась очень рано, на 62-м году жизни. Как завещание, он оставил потомкам свой самый знаменитый труд, которому посвятил 20 лет жизни, — роман в стихах «Любовь». В нем нашла поэтическое воплощение вся биография поэта в обрамлении исторических событий родного Туркменистана и его народа, начиная от первых постреволюционных лет — до трагической ночи Ашхабадского землетрясения 1948 года:

Многое позабылось,

Но помнит из нас любой

Из тех, что в живых остались,

Той ночи ужас и боль,

Когда средь садов осенних,

В грохоте и пыли,

Стёрло землетрясением

Город с лица земли.

(Перевод Юрия Гордиенко)

Незаконченным остался роман «Рассеянные тучи». Он был опубликован уже после смерти автора…

Писатель Нурмурад Сарыханов (1906–1944) прошел путь от селькора газеты «Туркменистан» до военного корреспондента, отдавшего 8 лет службе в армии. Он писал также на темы формирования социалистического образа жизни, рассказывал о сельских тружениках, подвергал критике отсталые взгляды и традиции (рассказы «Мечта», «Любовь», «Белый дом», «Книга», «Последняя кибитка», «Зять» и другие). С 1937 по 1941 год писатель работал в редакциях республиканских газет и в литературно-художественном журнале «Совет эдебияты» («Советская литература»). В 1942 году Нурмурад Сарыханов ушёл на фронт, в мае 1944 года он погиб.

Одно из наиболее известных произведений Н. Сарыханова — романтическая, написанная в форме народного эпоса повесть «Шукур-бахши», по мотивам которой режиссер Булат Мансуров (1937–2011) в 1963 году снял фильм «Состязание» с Аманом Хандурдыевым и Артыком Джаллыевым в главных ролях. Музыка к фильму написана композитором Нуры Халмамедовым, лауреатом Государственной премии ТССР имени Махтумкули (1983).

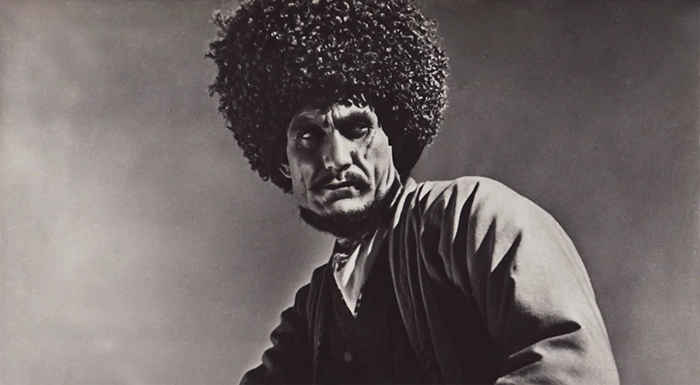

Артык Джаллыев в роли Чапык-хана. Кадр из к/ф «Состязание» (1963) режиссера Булата Мансурова по повести Нурмурада Сарыханова «Шукур-бахши».

«Советский Туркменистан создал свою молодую туркменскую литературу. Не без труда преодолевались старые литературные традиции, где экзотическая и изощренная форма нередко прикрывала националистические и шовинистические иллюзии. ‹…› И в литературе давали себя знать различные рецидивы самого махрового национализма, пантюркизма и т.п», — писал в 1934 году профессор-востоковеда Илья Бороздин (1883–1959). Он лично участвовал в планировании развития национальной туркменской литературы. которое предполагало написание истории социалистического строительства Туркмении, создание единого литературного языка, фундаментальных произведений (романов, повестей, пьес), переход туркменской литературы на прозаические формы, наиболее доступные для трудящихся масс, создание высококачественных драматургических произведений, а также организацию поездок писателей Туркмении в другие братские республики и ответные визиты гостей. В 1930 году в Туркменистане побывала первая бригада русских писателей: Николай Тихонов, Петр Павленко, Всеволод Иванов, Владимир Луговской, Леонид Леонов, Григорий Санников.

«Московские товарищи» не только внимательно отслеживали процесс зарождения новой туркменской литературы, они же и помогали ее зарождению. С туркменской стороны в центр поступали запросы на оказание содействия в строительстве фундамента классической литературы, для которой источников устного народного творчества, или как достаточно презрительно именовали его «товарищи», «творчества батраков и пастухов» явно не хватало. С другой стороны, поэзия с ориентацией на фольклор также должна была сохраняться, так как она подчеркивала связь с творчеством простого народа.

«Вопиющий разрыв между революционностью содержания новой поэзии и обедненностью ее поэтической формы был явлением преходящим. Он объяснялся как творческой неопытностью молодых авторов, вчера лишь оставивших школьную скамью, так и их юношеским запалом в той борьбе, какую им пришлось вести с националистически настроенными “блюстителями” классических “чистых” традиций литературы и языка, — писал П. Скосырев. — Буржуазные националисты охотно объявляли себя монополистами национальной формы и “радетелями незасоренного родного” языка. Ярые враги революции, будучи разбиты в открытом бою, они хотели именно в вопросах культуры и литературы взять реванш. Под флагом “возрождения” национальной поэзии враги народа пытались оживить давно отжившие формы средневековых наречий, мало понятных народу. Они фальсифицировали словарь и стремились живой разговорный современный язык — создание и орудие народной культуры — подменить искусственными архаическими диалектами. При этом они зачисляли в свои союзники всех крупных деятелей поэтической культуры прошлого, начиная с Махтумкули».

Для новой поэзии Туркменистана были характерны три основных процесса: постепенное расширение круга тем, обогащение приемов поэтики и более углубленное понимание литераторами своей роли в эпоху социалистического строительства, которые находились в прямой зависимости от общеполитического, культурного и хозяйственного роста республики. Отдельно стоял вопрос о введении в литературу женщин.

Тяжелая доля туркменской девушки в прошлом и широкая дорога к счастью, какая открылась для нее при советской власти, нашли свое отражение в творчестве Тоушан Эсеновой (1915–1988), первой туркменской девушки, избравшей профессию литератора и ставшей первой туркменской поэтессой-драматургом, писательницей и переводчицей, Заслуженной поэтессой Туркменской ССР. Тоушан Эсенова написала несколько пьес, в числе которых особенно полюбившиеся зрителям комедия из колхозной жизни «Дочь миллионера» («Шемшат») и «Жена с высшим образованием», поэму «Легенда о Ленине и о дочери чабана», несколько стихотворных сборников. Она известна также как автор очерков и публицистических статей в местных и центральных органах печати. В конце 70-х годов прошлого века она опубликовала в «Литературной газете» статью с критикой «феодально-байских» пережитков «Этот проклятый калым», вызвавшую всесоюзную дискуссию.

Окончание следует