40-е – героические, 60-е – лирические

Своеобразным фронтменом особого этапа в литературе Туркменистана, который пришелся на предвоенные, военные и первые послевоенные годы, можно с полным основанием считать Беки Сейтакова (1914–1979), о чем свидетельствует его богатая биография. Заявив о себе в 1929 году как автор юмористических стихов, он долгое время занимался журналистской работой, в том числе, был главным редактором выходившей на туркменском языке газеты «Литература и искусство». Помимо стихов, вошедших в сборник «Молодость» (1938), Беки Сейтаков опубликовал сборник рассказов «Счастливое поколение» (1939), написал поэмы «В огне» (1940), «Подруги» (1941), «Герой» (1946). Во второй половине 50-х годов вышли в свет его повести «Современники» (1955), «Девичья дань» (1958), «Беспокойные люди» (1958), в 60-е-70-е годы — научно-фантастический детектив «Паутина», роман «Поэт» и целый ряд других произведений, включая стихи для детей и переводы сочинений поэтов братских республик.

Беки Сейтаков возглавлял Союз писателей Туркменской ССР. В 1966 году он стал лауреатом Государственной премии Туркменской ССР им. Махтумкули, в 1967 году получил почетное звание Народный писатель Туркменской ССР.

Одним из представителей «нового формата» писателей, удачно сочетавших литературную деятельность с государственной, был Кара Сейтлиев (1915–1971). В данном случае не так важно, помогала ли литература его продвижению по служебной лестнице или государственная должность стимулировала писательский талант, для Кара Сейтлиева важны были обе составляющие его богатой событиями жизни. Народный писатель Туркменской ССР, председатель правления Союза писателей (1955–1959), он восемь лет был министром культуры ТССР (1963–1971), в 1966 году был удостоен Государственной премии Туркменской ССР им. Махтумкули за текст к оратории «Ленин» (1964) на музыку Дангатара Овезова, также лауреата этой престижной премии.

В период войны 1941–1945 годов Кара Сейтлиев в составе концертной бригады работников культуры выезжал на фронт, где выступал со своими стихотворениями, которые затем были опубликованы в сборниках 40-х — 60-х годов: «Лира поэта», «Боевое вдохновение», «Источник», «Цветы Индии». Московские издательства выпустили сборники стихов К. Сейтлиева «Круглый год весна», «Необыкновенные глаза», «Человек и мир». Он также был автором пьес «Дочь садовника» и «Сын пастуха», переводов на туркменский язык поэзии классиков мировой литературы. Его поклонники говорили, что только одно стихотворение «Необыкновенные глаза», положенное на музыку Андрея Бабаева и прозвучавшее в фильме «Хитрость старого Ашира» (1955), сделало поэта известным далеко за пределами его родины:

Воды арыка бегут, как живые,

Переливаясь, в журчаньи звеня.

Возле арыка, я помню, впервые

Глянули эти глаза на меня.

В небе блещут звезды золотые.

Ярче звезд очей твоих краса.

Только у любимой могут быть такие

Необыкновенные глаза!

(Перевод Анисима Кронгауза)

Из той же плеяды писателей и поэтов, которых позднее, после XX съезда КПСС (1956) с легкой руки Никиты Хрущева стали называть «подручными партии», был Заслуженный поэт ТССР, член Союза писателей СССР, в 1937–1941 годах — председатель правления Союза писателей Туркменистана Кемал Ишанов (1911–1948). Он писал о том, как сталинская конституция 1936 года обеспечивает людям счастливую старость, о подвиге застрявших во льдах «папанинцев» и их спасении. Он был автором пьесы «Красноармеец» и сборника стихов «Красная звезда». Во время войны Кемал Ишанов был на фронте, отважно воевал, был награжден орденами Отечественной войны и Красной звезды. После войны продолжил заниматься творчеством. Трагически погиб во время Ашхабадского землетрясения в возрасте 37 лет.

Член-корреспондент АН Туркменской ССР Клыч Кулиев (1913–1990) успешно сочетал научную работу с литературным творчеством и дипломатией. Он работал в дипломатических представительствах СССР в Иране, Афганистане и Тунисе. Пребывание в этих странах нашло отражение в романах «Суровые дни» (1964), «Непокорный алжирец» (1968), «Чёрный караван» (1971), «Посол эмира» (1978).

В 1953–1956 годах Клыч Кулиев был министром культуры ТССР. По мотивам его романа «Махтумкули» на киностудии «Туркменфильм» в 1968 году режиссер Алты Карлиев снял одноименный художественный фильм. В 1984 году двухсерийный фильм «Фраги — разлученный со счастьем» по мотивам романа Клыча Кулиева на «Туркменфильме» снял Ходжакули Нарлиев.

Титульный лист романа Чары Аширова «Следопыт». Издательство «Туркменистан», 1974 год.

Народный писатель Туркменистана, поэт, писатель и переводчик Чары Аширов (1910–2003) впервые опубликовал свои лирические стихотворения в 1928 году. Затем были поэмы «Кровавое сопротивление», «Разлука» (1939), «В тылу врага» (1941), «Конец кровавого водораздела» (1948), на основе которой было написано либретто одноименной оперы композитора Вели Мухатова (1916–2005), романы «Следопыт», «Близнецы», поэмы «Джигиты», «Кадыр», «Разлука», сборники повестей и рассказов, переводы на туркменский язык сочинений русских и украинских авторов, в том числе, Тараса Шевченко.

Многие читатели в мире знают имена француза Антуана де Сент-Экзюпери (1900–1944) — автора «Маленького принца» и «Планеты людей» и британца Яна Флеминга (1908–1964) — автора романов о Джеймсе Бонде. Некоторые знают, что во время Второй мировой войны оба служили в разведке. Но мало, кто знает что и среди туркменских писателей такие люди тоже были. Вот, например, Сейитнияз Атаев (1924–2010) — прозаик, публицист-международник, Заслуженный работник культуры, Почётный старейшина народа, Лауреат Государственной премии Туркменской ССР им. Махтумкули.

В 1942 году 18-летний Сейитнияз ушел на фронт. Он командовал взводом, ротой, батальоном. Во главе разведгруппы много раз ходил в тыл врага, поддерживал контакты с партизанами, действовавшими на территориях, занятых неприятелем. Войну он закончил в Германии начальником полковой разведки. Во всех боях и походах его сопровождала заветная книжица — сборник стихов Махтумкули. Она была для молодого бойца настоящим талисманом и однажды уберегла его от вражеской пули, оставившей незаживающий след на ее обложке. Может быть, именно поэтому вся послевоенная жизнь бывшего разведчика орденоносца Сейитнияза Атаева была связана с литературой, совершенствованием туркменского литературного языка и борьбой за мир.

Уже в первые послевоенные годы один за другим стали появляться молодые независимые государства Азии и Африки. К середине 50-х годов независимость обрели большинство азиатских колоний, а 1960 год вошел в историю как Год Африки. Тогда независимыми стали более 15 бывших колоний. Сейитнияз Атаев посещал некоторые из этих стран в составе делегаций работников культуры советских республик. Он был избран заместителем председателя туркменского Комитета солидарности стран Азии и Африки, участвовал в подготовке и проведении Всемирного конгресса миролюбивых сил в Москве и конечно же продолжал писать.

Его имя стало широко известно читателям. Они полюбили и «Рыжего из Ашхабада» и «Генерала Мамеда Аннауского», а он рассказывал о своей беседе с американцем, делился размышлениями после проводов французского друга, задавался вопросом: «Откуда вода в Каракумах?», путешествовал по Индии и открывал «Туркменские ворота в Дели»...

По сценарию Сейитнияза Атаева режиссер Булат Мансуров (1937–2011) снял фильм «Смерти нет, ребята!», в котором в качестве одного из персонажей присутствовал рядовой боец, туркмен по имени Мамед. Обладатель солидных усов и внушительной фигуры, Мамед был выбран однополчанами для ведения переговоров о капитуляции целого отряда побежденных фрицев во главе с генералом Иоахимом фон Шлюбке Магдебургским, который заявил, что будет разговаривать только с офицером, соответствующим его, генерала, званию.

Спустя много лет, уже после окончания войны генерал фон Шлюбке, осужденный и отбывавший срок в советских лагерях для военнопленных, рассказал журналистам о том, что его пленил «усатый генерал Мамед Аннауский». Журналисты обратились в Министерство обороны СССР, откуда получили ответ: об участии в боях генерала с таким именем никаких данных не имеется. «Никто, конечно, не знает о том, что “генерал Мамед Аннауский” вот уже двадцать лет пасет колхозную отару в родном ауле», — завершил Сейитнияз Атаев свой удивительный рассказ.

19 марта 2024 года почитатели таланта Сейитнияза Атаева скромно отметили 100-летие со дня его рождения. Переиздание хотя бы одного сборника с его произведениями, приуроченного к этой дате, туркменские «литературоведы» посчитали излишним.

Книга — лучший подарок

Следует сказать, что издательская служба современного Туркменистана не балует любителей чтения художественной литературы. Все ее усилия направлены на популяризацию произведений упомянутых выше «литературоведов» и на издание богато оформленных исторических «толмудов», более служащих не для чтения, а для украшения выставочных стендов и кабинетов начальства.

Рассказывать о перипетиях издательского дела в независимом Туркменистане, отвечающего за печатание книг и журналов, можно только с использованием обсценной лексики. Судите сами.

До провозглашения независимости процесс книгопечатания в Туркменистане осуществлял союзно-республиканский Комитет Туркменской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, который в январе 1990 года был переименован в союзно-республиканский Государственный комитет Туркменской ССР по печати. В августе 1992 года он был преобразован в Комитет по печати при Кабинете министров Туркменистана. Официально считалось, что это делается «в целях устранения ведомственной разобщенности», на деле же, чтобы поставить издание книг и других печатных изданий под строгий контроль государства и не допустить «вольнодумства», Первый шаг независимого Туркменистана к ограничению права на свободу творчества был, таким образом, сделан.

Далее следовал еще целый ряд изменений, в том числе, было образовано редакционно-издательское объединение «Метбугат» с подчинением его Комитету по печати при Кабинете министров. Еще через некоторое время оно было преобразовано в Государственное производственное объединение «Туркменметбугат», а отдел, ведающий вопросами творчества, был передан в состав центрального аппарата Министерства культуры Туркменистиана..

В марте 1999 года «Туркменметбугат» был ликвидирован, а его функции возложены на Управление по печати при Кабинете министров.

В январе 2001 года это управление было упразднено, вместо него создана Туркменская государственная издательская служба. Ей были переданы функции упраздненных издательств «Туркменистан» и «Магарыф». 8 ноября 2014 года был принят Закон Туркменистана «Об издательском деле», который закрепляет приоритет государства в решении вопроса об издании той или иной литературы и максимально ограничивает права авторов, используя практику государственного лицензирования.

Тем неожиданнее было приуроченное к 33-й годовщине независимости Туркменистана переиздание книг трех известных туркменских авторов: Керима Курбаннепесова (1929–1988), Бердыназара Худайназарова (1927–2001) и Курбанназара Эзизова (1940–1975), наследие которых составляют замечательные стихи и самобытные и глубокие, как корни саксаула, повести и рассказы.

В предыдущий раз такой подарок был преподнесен читателям в 2017 году. Тогда были переизданы произведения Ата Каушутова (1903–1953), Нурмурада Сарыханова, Берды Кербабаева, Курбанназара Эзизова и Керима Курбаннепесова, что хотя бы частично восполнило долгие годы забвения ярких представителей туркменской литературы, поэтов и писателей, чье творчество составляет реально бесценный золотой фонд страны.

Стихи Керима Курбаннепесова стали публиковаться в местных газетах еще в 40-годы прошлого века, когда их автору не было и 16-ти, а в 22 года был опубликован первый сборник, названный им «Родник моей силы». Но в полную силу талант Керима Курбаннепесова раскрылся в 70-е годы, тогда же к нему пришли и слава, и известность, и уважение читателей, которые называли его «Керим-шахир», а именитые литераторы считали выдающимся поэтом современности.

Большинство стихов и поэм этого периода говорят сами за себя. Их автор с легкостью переходил от описания природы — на человеческие характеры, которые в его трактовке приобретали яркие черты реальных людей.

Я был на скачках. Около меня

Сидел старик, и напряженным взглядом

Следили мы за тем, как два коня —

Гнедой и вороной — скакали рядом.

Был слаб гнедой, не резов вороной.

Наездники искусством не блистали.

И, чтобы победить любой ценой,

Соперники мешать друг другу стали.

Неловко плетью взмахивал ездок,

И вздрагивал чужой скакун с испугу.

Сказал старик, бесстрастный, как пророк:

«Бессильные всегда вредят друг другу!»

(Стихотворение «Старик». Перевод Олега Дмитриева)

***

Он лез по острым граням скал —

Не шел красивою долиной,

В горах на высоте орлиной

Он дерзновенно возникал.

Ружье, патроны и кинжал

Он в горы брал не для убоя.

Он, видя зверя пред собою,

На спуск ни разу не нажал.

Он прижимал к плечу ружье,

Стрелял по неприступным скалам

И соскребал с камней кинжалом

Коричневое мумиё.

(Стихотворение «В горах». Перевод Олега Дмитриева)

***

Кольца с тонкою резьбой

И старинные браслеты

Вкупе с редкостной гупбой

Поступили в фонд Победы.

Часики из серебра,

Серьги ясного металла…

Чья рука их собрала

И в тряпицу замотала?..

(Стихотворение «Мать военных лет». Перевод Олега Дмитриева)

О ком бы ни писал в своих стихах Керим Курбаннепесов, все его герои — это его земляки, к которым он относится с каким-то трепетным чувством, как к своим самым близким родственникам. Именно поэтому стихотворная поэма «Запертая» о неизлечимо больной девушке, неподвижной и немой, которая тем не менее пытается установить контакт с окружающим ее миром, никого не оставляла равнодушным.

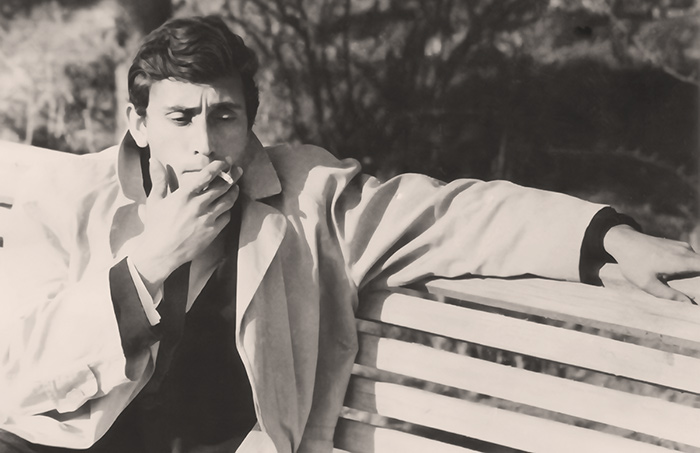

Поэт Курбанназар Эзизов

Про таких поэтов, как Курбанназар Эзизов, говорят: он ворвался в литературу, как молния. По словам историка и журналиста Ильги Мехти, «даже не зная, что он поэт, сразу можно было это понять по его особой внешности — огромные смело открытые в мир глаза, а их зрачки были неожиданных многослойных оттенков ранней весны». Не беру на себя смелость утверждать, что Курбанназар предчувствовал, что жизненный путь его недолог, и поэтому он ценил каждый день, каждую минуту, вкладывая в свои стихи всю душу жаждущего любви и счастья молодого поэта.

Слышу голос друга издалека:

«Как там ты, мой брат, в чужих краях?»

Эхо мне шепнуло: «Тропа узка,

Точно лезвие в крутых горах».

Я скажу ему: «Всё в порядке тут,

Ветер травы гладит, огонь горит,

Лишь тоска по дому — как долгий путь,

Что уходит в звёзды, куда манит».

(Стихотворение «Слышу голос друга». Перевод Наума Гребнева)

Это стихотворение, как и целый ряд других стихов Курбанназара Эзизова, вошло в сборник «Слышу голос друга» (1985), вышедший к 10-й годовщине со дня трагической гибели поэта. Другой сборник — «Туркменская степь» впервые увидел свет в 2007 году.

Старый аул в горах, где дни текут,

Словно река меж утёсов строгих,

Там земляки на рассвете ждут,

Когда заря разольёт свои зори.

Слышу их смех, вижу взгляд простой,

Словно цветок, что росой омыт.

Руки их пахнут землёй родной,

Где каждый след золотом горит.

(Перевод Наума Гребнева)

В 1979 году в издательстве «Советский писатель» отдельной книгой вышли произведения Бердыназара Худайназарова: роман «Люди песков» и повести «Сормово-27», «Хошар» и «Браслет матери».

Не украшенье на руке —

Святыню, хранимую в сундучке,

Держу на ладони бессонною ночью.

Я — мать седая… А в блеске камней

Сияют, мерцают темные очи.

Очи пресветлые мамы моей…

(Из ранних стихов Б. Худайназарова. Перевод Аллы Марченко)

Сборник «Люди песков» был тепло встречен читающей аудиторией Советского Союза, которая уже была «избалована» литературой периода «оттепели», когда книги, по мнению критиков, не читал только неграмотный. Их тиражи достигали миллионов экземпляров, а авторы становились нравственными ориентирами. То же касалось и зарубежной литературы, которая в 60-е годы вливалась в нашу «социалистическую действительность» маленькими ручейками вперемежку с «самиздатом», затем реками — в 70-е, а затем потоком новых имен, новых героев и новых, ранее табуированных тем — во вторую половину 80-х. И получить всесоюзное признание туркменскому писателю в этих условиях — задача, скажем прямо, была не из легких.

70-е годы в Туркменистане, как и везде, были отмечены произведениями национальных авторов, которые жили и продолжали творить в период, когда в СССР наступила «оттепель» и начался так называемый процесс либерализации и снятия табу с некоторых, ранее запрещенных к обсуждению тем, что немедленно отразилось и на создаваемой в этот период литературе. Книги издавались и пополняли книжные полки и столичных магазинов, и периферийных торговых точек. Московские гости не считали для себя зазорным пробежаться по этим «литературным закромам», находя в них не только интересующие их местные издания, но и в качестве бонуса — дефицитные книги, за которыми безуспешно гонялись у себя дома.

Именно к периоду «оттепели» относится идея учреждения в ТССР Государственной премии имени Махтумкули. Первыми или одними их первых в 1966 году ею были награждены Алты Карлиев, Беки Сейтаков, Кара Сейтлиев, композитор Дангатар Овезов, в 1970 году — Керим Курбаннепесов, режиссер, сценарист и актер Язгельды Сеидов, театральный актер Мухаммед Черкезов, в 1972 — композитор Вели Мухатов, в 1983 — композитор Нуры Халмамедов, в 1984 — актриса кино Маягозель Аймедова, в 1985 — братья-режиссеры и актеры Ходжакули и Ходжадурды Нарлиевы.

После провозглашения независимости Туркменистана, «в целях дальнейшего повышения значимости Государственной премии Туркменистана имени Махтумкули», 12 марта 1992 года президентом Сапармурадом Ниязовым был подписан указ «О Международной премии имени Махтумкули». Были учреждены 6 ежегодно присуждаемых премий, из которых три — гражданам Туркменистана за достижения в области литературы, музыки, кино, изобразительного и театрального искусства, телевидения и радио, архитектуры, концертной деятельности, а также за особые заслуги по претворению в жизнь гуманистических идей Махтумкули; одна премия — за произведение детской литературы, две премии — иностранным гражданам за научные исследования и труды по изучению и пропаганде творческого наследия Махтумкули.

Разумеется, первым лауреатом Международной премии им. Махтумкули уже в мае 1992 года стал сам Ниязов. В дальнейшем он вторично был удостоен этой чести в феврале 2002 года. В 1994 году этой премией (посмертно) был награжден писатель Ата Каушутов — один из зачинателей туркменской прозы и драматургии, автор популярных пьес «Закаспийский фронт» и «Кровавый лес», а также драмы «Джума». В своих произведениях он описывал события гражданской войны, сложности установления советской власти, борьбу с кулаками и духовенством, выступал за раскрепощение женщин.

Но главным произведением Ата Каушутова считается роман «Перман» (1941), посвященный реальным событиям — завоеванию Туркмении Россией. Роман стал первым туркменским историческим романом. Он был под запретом около 50 лет и впервые опубликован лишь в 1989 году.

Причиной тому послужил, в том числе, образ одного из главных героев романа, отважного военачальника (сердара) по имени Овез-Мурад из текинского рода «дыкма», более известного под именем Дыкма-сердар. Яркая личность в туркменской истории второй половины XIX века, «справедливый аламанщик», он пользовался всеобщим уважением, любовью и влиянием.

Дело в том, что основным источником для написания романа автору послужили рассказы очевидцев и участников Геоктепинского сражения 1881 года и присоединения Туркменистана к России, что помешало Ата Каушутову как автору исторического романа верно описать события 1879–1881 годов, а также раскрыть особенности личностей Дыкма-сердара, Овезмурада-батыра, генерала Михаила Скобелева и других исторических персонажей. В результате Дыкма-сердар был показан исключительно как отрицательный герой. Это, впрочем, понятно: в 30–40-е годы и позднее на основании утвержденной концепции о том, что богачи-ханы, баи и сердары непременно должны описываться как враги, угнетатели, эксплуататоры и злодеи, а бедняки, наоборот, как герои положительные, храбрые, справедливые и благородные, преданные своему народу. Таким героем показан антипод Дыкма-сердара Овезмурад-батыр, чей образ фактически приближен к образу героя эпоса Кёр-оглы.

После провозглашения независимости Туркменистана история Геоктепинского сражения, роль России в попытке подчинить себе жителей Ахала и Мерва и захватить их территории, а также образы победителей и проигравших неоднократно претерпевали достаточно серьезные изменения. Из последних публикаций по данной теме выделяется исследование сотрудника Института истории и археологии Академии наук Туркменистана кандидата исторических наук Сердара Атдаева «Дыкма-сердар — трагический герой трагического времени», в котором на основании исторических документов и публикаций туркменских историков, в частности, Муратгельды Соегова (1950–2023) в конечном итоге создается портрет человека, трагические колебания которого «между сотрудничеством и противостоянием [с Россией] были характерны для представителей его этносоциальной группы и хорошо иллюстрируют поведение туркменских этнических элит в период Большой игры в Средней Азии».

Отдельно хочется сказать о первых туркменских драматургах, коль скоро этому литературному жанру в плане развития национальной туркменской литературы придавалось особое значение.

Учитывая, насколько велик был в Туркмении уровень безграмотности, с которым пока не удавалось окончательно покончить, и с каким трудом формировалась потребность в регулярном чтении книг, драматургия предлагала визуальное восприятие как более доступное для туркменской публики, которую всегда привлекали выступления шахеров и бахши.

Не все знают, что талантливым драматургом был Алты Карлиев (1909–1973) — будущий популярный актер, режиссер театра и кино, Народный артист СССР, дважды лауреат Сталинских премий, главный режиссер ашхабадских театров, директор киностудии «Туркменфильм», член Союза кинематографистов СССР, автор пьес «Хлопок», «Анна Гюль», «Айна» и «1916 год». Алты Карлиев дважды удостаивался Государственной премии им. Махтумкули: в 1966 году за фильм «Решающий шаг», снятый по мотивам одноименного романа Б. Кербабаева, и в 1976 году (посмертно) за фильм «Тайны мукама», а также был награжден высшими орденами СССР, медалями и премиями в области кинематографии.

Исполнитель главной роли в фильме «Решающий шаг» народный артист СССР, Лауреат премии им. Махтумкули Баба Аннанов (1934–1991) также известен как автор стихов, повестей, рассказов и киносценариев. При жизни вышел сборник его прозы. По повести «Ак ат» («Белый конь») был поставлен спектакль, а повесть «Кяризники» легла в основу фильма «Голуби живут в кяризах», режиссером которого выступил сам автор. Керим, сын Баба Аннанова по рассказам отца «Волчица» и «Легенда» снял короткометражные фильмы, получившие несколько наград на кинофестивалях.

Удивительным образом трансформировалась цель, ради которой писатели и поэты становились драматургами и авторами пьес в прошлом и нынешнем веках. В прошлом веке их стимулировало желание просвещать свою публику, облегчать восприятие содержания и получать удовольствие от игры актеров. В наше время совсем иначе. Почтенные авторы, не имея доступа к издательству «Ылым», выпускающему художественную литературу, берутся за сочинение киносценариев, либретто опер и балетов по древним дастанам, сказаниям о мифических героях типа Огузхана и его сыновей, о судьбе Махтумкули с такими подробностями, о которых не подозревал даже сам основоположник туркменской литературы. Они по нескольку раз переписывают старинные источники, чтобы дать выход своему нереализованному таланту, «держаться на плаву» и получать гонорары. Реальная жизнь, к сожалению, не дает им этой возможности. Обидно? Ну, разумеется! Тем более, видя всю эту вакханалию вокруг президентских сочинений про коней и собак, про лекарственные растения и туркменские ковры, про молодежь, старейшин и поклонение нейтралитету.

Народный писатель Туркменистана 70-летний Говшутгельды Данатаров, когда-то писавший сценарии к спектаклям по мотивам «Рухнамы», стал автором либретто опер «Неджеп оглан», «Гуль-Бильбиль и «Влюбленный Чанлы», спектакля «Аркач» и оперы «Махтумкули». В 2021 году драматург был удостоен награды за создание пьесы «Древо жизни». Как отмечалось в официальных СМИ, драматург «оказался в нужное время, в нужном месте», когда «у туркменского народа появилась духовная тяга к славному прошлому, отраженному в народных сказаниях, а также к историческим личностям, оставившим яркий след в народной памяти и ставших легендарными героями».

«Иных уж нет а те далече…»

Краткий период «перестройки», предшествующий распаду Советского Союза, не принес Туркменистану подъема интеллектуальной сферы и появления новых имен в литературе. Скорее наоборот. В этот период меньше ценились поэтические таланты, зато рос спрос на «специалистов» по ведению бизнеса, открывались мелкие частные предприятия, магазины, бойко шла торговля на базарах и «толкучках». Тем не менее в столице и других больших городах люди интересовались политикой, они слушали программы радио «Азатлык» и знали, какие проблемы волнуют жителей других регионов. Было даже организовано несколько митингов с требованием демократизации, появились неформальные движения, в основном состоящие из представителей интеллигенции, писателей, поэтов и журналистов.

«Для меня это было великолепное время, — вспоминал писатель Ак Вельсапар. — Я был счастлив как журналист, как писатель. С началом перестройки мы получили разрешение наконец-то писать и рассказывать о наболевших, злободневных проблемах, которые ежедневно портили нашу жизнь. Мы могли наконец-то писать на темы, которые раньше были запрещены. Я и раньше пробовал писать об этих вещах, но ни одна газета, ни один журнал или канал такие материалы не пропускали».

Но полностью воспользоваться плодами «перестройки» туркменским писателям не довелось. Взошедший на президентский престол Сапармурад Ниязов положил конец «вольнице» туркменских писателей. «Мы прожили без цензуры неполный год. Журналисты и писатели смогли дышать свободно совсем недолго. В феврале 1991 года власти официально вернули цензуру», — говорит Ак Вельсапар.

В 1993 году Ак Вельсапар был исключен из писательской организации, его книги были изъяты из библиотек и книжных магазинов и сожжены. В октябре того же года писатель покинул Туркменистан. В настоящее время он живет и работает в Швеции. За годы эмиграции он написал и издал около 30 книг на русском, туркменском и шведском языках. Особой популярностью пользуется его роман «Кобра», повествующий о президенте-тиране, прототипом которого писатель выбрал Сапармурада Ниязова. Кроме этого, его перу принадлежат «Легенда об Айпи», «Месть рода Лисицы», «Смерть маргира», «Сомнений вечных боль», сборник рассказов «У оврага за последними домами» и ряд других прозаических и поэтических произведений.

Судьба писателя-диссидента Ак Вельсапара — не единичный случай. Многим туркменским писателям пришлось эмигрировать под угрозой лишения свободы в период власти Великого Туркменбаши. Сам же он «прославился» написанием двухтомного «духовного» трактата «Рухнама» — «нравственной конституции туркмен» да несколькими стихотворениями. Ниязов не терпел присутствия рядом с собой образованных и талантливых людей, на фоне которых он выглядел заурядным партаппаратчиком, подобострастным перед вышестоящими и грубым и злопамятным — по отношению к тем, кто был ниже его «по рангу». Залогом более-менее хорошего отношения к людям для Ниязова была самая примитивная лесть и, разумеется, дорогие подарки.

Пообещав туркменскому народу, что в самое ближайшее время Туркменистан превратиться во второй Кувейт, он стал методично и беззастенчиво грабить его, создавая вокруг себя зону безраздельного обожания, поклонения и преданности, что, однако, не прибавило ему авторитета на мировой арене. Главы не только соседних, но и дальних стран предпочитали не связываться с ним, зная необузданность его характера, ведущую к нарушению достигнутых договоренностей, малообразованность и предрасположенность к глупым и пошлым шуткам.

Первый Президент Туркменистана Сапармурад Ниязов. Ашхабад, март 1992 года. Фото: РИА «Новости»

Все эти качества Ниязова были хорошо известны, но, к сожалению, всерьез его никто не воспринимал. Так было до тех пор, пока он не встал в позу «чудом уцелевшего от покушавшихся на его жизнь террористов и изменников Родины» и не обрек на бессрочное тюремное заключение сотню достойных людей, видевших в нем преграду на пути развития государства и общества. Стало понятно, что ради собственных амбиций этот человек готов идти на все, и с ним лучше не ссориться.

Вдохновение, как извержение вулкана, его остановить невозможно

Так случилось, что один из рассказов Ак Вельсапара — «У оврага за последними домами» проложил дорогу первому в истории независимого Туркменистана сборнику произведений, неподцензурных властям. Этот сборник так и озаглавили — «У оврага… за последними домами». Он был подготовлен к печати литобъединением «Туркмен даны атар!» («Туркменский рассвет придет!»), собравшим произведения писателей и поэтов, либо уже скончавшихся, либо в разное время покинувших Туркменистан из-за невозможности жить и работать под постоянным контролем спецслужб. Это был первый сборник из задуманной антологии произведений современных туркменских авторов «Он тихо плачет в пустыне».

Одним из инициаторов проекта стал правозащитник, руководитель организации «Туркменская инициатива по правам человека» и главный редактор сайта «Хроника Туркменистана» Фарид Тухбатуллин, также опубликовавший в сборнике свое дебютное эссе «Мать Волчица или магия Черных песков», а писатель Ак Вельсапар, имеющий опыт издания своих произведений в Швеции, стал главным редактором сборника, осуществлял контакты с издателями и авторами и сам стал одним из них.

После длительной и кропотливой подготовки сборник вышел в свет осенью 2015 года. Его авторами стали как известные писатели и поэты, так и те, имена которых до выхода сборника не были известны. Заранее хочу предупредить: сборник «У оврага… за последними домами» на сегодняшний день является библиографической редкостью, что вполне понятно, учитывая небольшой тираж — всего 100 экземпляров, а также перечень имен его авторов.

«Не стоит плакать над руинами!» (Из предисловия к сборнику «У оврага…»)

Юмористические рассказы Аширберды Курта уже были известны читателю по публикациям в местных газетах и журналах, а также в юмористическом сборнике «Точка зрения», вышедшем в издательстве «Магарыф» в 1981 году. В этом сборнике были опубликованы два рассказа Аширберды Курта в переводе на русский язык «Как я стал злыднем» и «Не губи, дружище!» Первый рассказ — о выпускнике сельхозинститута, который после окончания учебы решил поехать в самый отсталый колхоз, «чтобы оправдать съеденный хлеб», и как отреагировали на это решение его родители, подыскавшие сыну должность «в финансовом ведомстве». Во втором рассказе журналист, собиравшийся написать фельетон о нечистом на руку продавце мяса, под напором сограждан вынужден был отказаться от этой идеи, чтобы не опорочить «честное имя» уважаемого всеми завмага.

Поэт и прозаик, бунтарь, народный любимец Бапба Гоклен (1949–1991) погиб при невыясненных обстоятельствах в первые же дни независимости Туркменистана, которую он всеми силами приближал, критикуя центральных и местных чиновников и выступая за свободу творчества. Его стихи передавались из уст в уста, читались на неформальных творческих вечерах. «Это была первая жертвенная кровь той несбывшейся туркменской Весны», — считают его поклонники. В 2005 году все стихи Бапба Гоклена были опубликованы в книге «Ёлма гушун ганатын!»

Лирические миниатюры Акмурада Широва (1947–1991) «Цыганка», «На земляных работах», «Чурек», «Рассветная звезда», «Дыни», «Шаль с кистями», «Путник», «Выстрел» выходили отдельными книгами на русском языке, публиковались в литературных журналах Москвы, Ленинграда, республик Прибалтики. Его называли «туркменским Кафкой», говорили о нем как о «первом магическом реалисте в литературе Центральной Азии». Его повести «Сад неведения» и «Глиняный мальчик» вызывали бурный восторг у одних и затаенную зависть у других.

Долгие годы учебы и творчества, проведенные вдали от родного Туркменистана, завершились возвращением, новыми планами, связанными с предстоящей работой на киностудии «Туркменфильм», и трагической гибелью. Последняя прижизненная книга Акмурада Широва «Жизненная сила» была издана в 1990 году.

Черные гроздья в утренней росе, хочу вас творить! — не могу!

Струя из кувшина — лунная нить, хочу тебя творить! — не могу!

Деревья, осыпанные белым инеем, хочу вас творить! — не могу!

Вы, боль и крик, вырвавшиеся из груди от бессилия творить, хочу вас творить! — не могу!

Что со мною, что это за состояние? Мне дано видеть, чувствовать, мне дано слышать, любить, страдать, мне дано... но почему тогда все это застряло в груди, как кость, и не превращается в слова, краски, мелодию, а хочется просто взорваться, растаять, разлиться, рыдать, плясать, бормотать, летать!

Природа, прости, прости своего безумца!

(Миниатюра «Художник»)

Писатель и публицист Худайберды Халлы выступал за свободу творчества и в защиту права писать на родном языке еще во времена Советского Союза. Его начали преследовать в 1993 году после интервью Радио «Азатлык», в котором он критиковал туркменские власти во главе с Ниязовым. За это интервью писатель был подвергнут моральному и даже физическому воздействию, а его книги, которых насчитывалось уже целый десяток, были изъяты из всех библиотек.

В 1996 году Худайберды Халлыев покинул страну и оказался в Праге, где начал работу на «Азатлыке». Лишь через 17 лет ему было разрешено на 20 дней приехать на родину.

В 2018 году он опубликовал сборник «Узоры» (туркменское название — «Nagyş»), объединивший произведения, написанные в разные годы. Название сборник получил по одной из вошедших в него новелл, посвященных жизни девушек-ковровщиц. Как сказал сам автор, в этом названии для него переплелись в единое целое «узоры туркменского ковра, ремесло ковроткачества и красота туркменских девушек». Также на чешском языке вышла его книга «Человек с тремя ушами».

Имя Рената Исмаилова — театрального режиссера-выпускника московского Государственного института театрального искусства хорошо известно жителям Туркменистана. После его смерти, а ушел из жизни Ренат Исмаилов в декабре 2004 года, остались не только поставленные им на сцене Русского драматического театра им. Пушкина спектакли, но и стихи, рассказы, этюды, сказки, короткие новеллы, переводы стихов Махтумкули и книга стихов-рубаи «Четки для дочери».

Жизнь поэтессы Аннасолтан Кекиловой (1942—1983) сложилась трагически. Она родилась в семье ученых и литераторов — представителей туркменской интеллигенции первой волны и сама рано начала писать стихи, многие из которых были посвящены положению женщин и отношению к ним в туркменском обществе, а также стихи для детей. В шестидесятых годах вышли в свет три книги её произведений.

В 1971 году, на волне оживления в СССР диссидентского движения и правозащитной деятельности Аннасолтан направила обращение к XXIV съезду КПСС, в котором описала целый ряд проблем, в которых обвинила руководство Туркменской ССР. Письмо переслали из Москвы в Ашхабад с требованием «разобраться». Аннасолтан немедленно была уволена с работы, ее стихи перестали печатать в газетах, вызывали «на беседы» в КГБ, где открыто угрожали расправой.

После поездки в Москву, заявления об отказе от гражданства СССР и обращения в посольство Великобритании с прошением о политическом убежище, кстати оставшемся без ответа, она вернулась в Ашхабад и была арестована. Совершенно здоровую психически, ее признали невменяемой и поместили в психиатрическую клинику. Там она провела 12 лет, была подвержена принудительному лечению и скончалась в 1983 году в возрасте 41 года. Практически все стихи, написанные в больнице, потеряны а те, что оставались в ее доме, сгорели во время пожара.

Мучениям подвергалась в этих стенах,

Поруганию подвергалась я в этих стенах.

Я много горя испытала в этих стенах.

Грязной стала, отмыть бы все, но никак.

(Перевод Д. Гарагёзовой.)

В сборнике «У оврага… за последними домами» также представлен автор стихотворений-рубайи, поэт сложной судьбы, проведший 4 года в застенках, Пайзы Оразов (1928–1987):

Стал ты тучным — жди беды, так говорят недаром,

Мешком, набитым туго, пустой ты будешь.

По своей воле никто не может стать сердаром,

Народ может дать это право. За деньги не купишь.

***

Ты пьешь, поднимая бокал за бокалом,

И опускаешься ниже и ниже — мир для тебя в малом…

Я поднимаюсь выше и выше — вино для меня не стимул.

Смотри за собой, чтобы раньше срока не сгинул…

(Перевод Д. Гарагёзовой)

Акмурад Эсен свое острое перо направил против диктатуры в защиту тех, кто оказался «в когтях авторитарного режима». Появление его имени в сборнике «У оврага…» привлекло к нему внимание читателей. Также впервые со страниц сборника прозвучали имена Гафура Ходжи и Айюба Геркези.

Может возникнуть вопрос: неужели туркменская литература может развиваться исключительно на «нейтральной территории»? Однозначного ответа у меня нет. С одной стороны, вдохновение — это как извержение вулкана, его остановить невозможно. С другой — не все авторы готовы, что называется, «писать в стол», не имея доступа к читательской аудитории. И в этом плане литература нисколько не оригинальна. Те же проблемы встают перед представителями других творческих профессий. И слава тем из них, кто преодолевает это препятствие, как и другие препоны, которые ставит на их пути диктатура, бюрократия, а бывает и элементарная зависть «коллег по цеху».

Когда-то в прошлой жизни советские граждане считались самым читающим населением, готовым собирать макулатуру, чтобы обменять ее на право приобретения книжного «дефицита», выстаивать огромные очереди, чтобы подписаться на собрания сочинений классиков и с тем же рвением ожидать очереди, чтобы хоть ненадолго получить запрещенную повесть Александра Солженицына (1918–2008) «Один день Ивана Денисовича».

Повесть, опубликованная в 1962 году в литературном журнале «Новый мир», знаменовала собой «эпоху оттепели». В 1974 году, в «эпоху застоя», был выпущен специальный документ об изъятии номеров журнала с повестью «Один день Ивана Денисовича» из библиотек общественного пользования (сотрудники тайно выносили журналы, спрятав их под одеждой, и хранили у себя дома «до лучших времен»). И эти времена ненадолго настали, началась «эпоха перестройки». В 1988 году повесть Солженицына была опубликована в журнале «Огонек».

В какой эпохе живет сегодня независимый нейтральный Туркменистан? В СМИ фигурируют несколько вариантов: «Эпоха Могущества и Счастья», «Эпоха народа с Аркадагом», «Эпоха “Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром”» и даже «Эпоха “Счастливая молодежь Эпохи Возрождения могущественного государства”». Сколько же «счастья» накопилось у туркменского народа за всю его многовековую историю, чтобы выплеснуться в наши дни благодаря Герою-Аркадагу, самому известному писателю, отцу нации и Национальному Лидеру этого самого народа!

Трудно в это поверить но Аркадаг оказался «благодарным» потомком предыдущих поколений. Правда, отблагодарил их по-своему. Еще в 2007 году, только-только взойдя на президентский престол, он повелел издать книги пяти (!) известных, но уже почивших туркменских писателей, а в центре Ашхабада создать «Аллею Вдохновения», где расположить полсотни скульптурных композиций, изображающих туркменских поэтов, мыслителей и учёных.

В 2016 году, накануне своего переизбрания на третий президентский срок Аркадаг издал указ о посмертном награждении медалями «За любовь к Отечеству» граждан, среди которых, в том числе, были и несколько известных писателей и поэтов.

А сколько было других, талантливых, тихо ушедших, не удостоенных даже простого некролога в газете? И остались ли в современном Туркменистане наследники духовных ценностей предыдущих поколений? Если они и есть, о них не принято громко говорить, отмечать их заслуги, если эти заслуги не были признаны на официальном уровне, а их биографии не были проверены на предмет родства или дружбы с «изменниками Родины» или их близкими.

Я могу предположить, почему туркменская литература эпохи Бердымухаммедовых зациклена на исторических личностях. Дело в том, что сегодня в Туркменистане… нет героев. Все герои остались в прошлом, 20-м веке, это были герои стихов Керима Курбаннепесова и Курбанназара Эзизова, романов Бердыназара Худайназарова, Тиркиша Джумагельдыева, Берды Кербабаева — простые «люди песков».

Сегодня «герои» — это те, у кого на груди красуется орден Алтын ай — президенты отец и сын Бердымухаммедовы. Они сами пишут книги и сочиняют стихи, и конкуренты им не нужны. Да и не герои они, а антигерои, диктаторы, узурпировавшие власть, присвоившие себе право решать, кому быть героем, а кому сидеть в тюрьме.

Что же касается молодого поколения… Спросите их, могут ли они назвать книги, которые в последнее время прочитали, фильмы, которые посмотрели, когда в последний раз были в театре, в библиотеке?

Сегодня, для того, чтобы найти практически любую книгу и прочитать ее, достаточно зайти в интернет. С его помощью можно совершить экскурсию по лучшим музеям мира, побывать в любой точке земного шара, прослушать лекции ведущих мировых ученых, обучиться любому иностранному языку и даже научиться самому писать стихи. Учитывая это, туркменские власти всеми путями стремятся ограничить доступ граждан к источникам информации, наказывая за нарушение этих ограничений и подсовывая им свои «гениальные» сочинения. Но как бесконечна наша Вселенная, так необъятны возможности для пополнения знаний с помощью книг, которые, как гласит народная мудрость, позволяют видеть весь мир. Начните познавать его с богатейшего мира родной литературы!