В одном из самых закрытых государств мира царит энергетическое изобилие. Где-то под песками Каракумов лежат запасы природного газа, сопоставимые с российскими и катарскими. Страна с пятым по величине объёмом газа на планете могла бы играть заметную роль в региональной экономике, в глобальной зелёной трансформации и в энергетической безопасности Азии. Могла бы — но не играет.

Туркменистан не экспортирует идеи или технологии. Он экспортирует только газ, нефтепродукты, в лучшем случае, что-нибудь посложнее из того же сырья. А еще — тишину. Ни достоверной статистики, ни независимой аналитики, ни отчетов, ни даже трезвого описания реальности. Только песок, трубы и прямолинейный ничем не обоснованный оптимизм.

Официальные заявления звучат как будто их писали не специалисты в нефтегазовой отрасли, но пропагандисты: «энергетическая мощь страны направляется на благо народа», «переход к экологически чистой экономике во имя гармонии с природой», «газ — источник дружбы и устойчивого развития». За помпезной риторикой — безмолвие, туман и нищета.

Чтобы разобраться, почему одна из самых энергетически обеспеченных стран планеты стоит на месте, изображая движение, мы обратились к доктору Иржи Ковалецу — чешскому экономисту, эксперту по вопросам геоэнергетики, автору монографии «Газ без будущего?» и ряда публикаций в журналах Energy Policy Journal и Transition Studies Review. Он согласился ответить на вопросы и помочь с подготовкой этого материала, но предупредил — «без дипломатии». Зачем бы нам возражать?

— Доктор Ковалец, почему Туркменистан, обладая гигантскими запасами энергоресурсов, выглядит столь беспомощным, словно парализованным?

— Потому что газ есть, а институтов нет. Сырьё само по себе не работает, его надо встроить в какую-то внятную систему управления, контрактов, прогнозов. В Туркменистане же всё это заменяется личной волей. Президент, к примеру, говорит: «Добывать нужно больше, транспортировать дальше» — это оформляется как очередная государственная программа. А назавтра он чем-то другим занялся, и все на этом заканчивается. Он забыл, и все забыли. У них модель: внизу — бедные, сверху — элита, и никакой обратной связи между ними. Пока есть контракт с Китаем, можно делать вид, что всё хорошо. Только вот беда: мир меняется, Китай меняется, а Туркменистан — нет.

Формально всё выглядит относительно устойчиво. Туркменистан экспортирует природный газ. Государственная монополия «Туркменгаз» заключает долгосрочные контракты, основные доходы поступают из Китая. Страна декларирует развитие переработки, строит заводы по производству карбамида и синтетического топлива, время от времени поднимается шум вокруг трубопровода ТАПИ (Туркменистан—Афганистан—Пакистан—Индия), о котором говорят уже двадцать лет. В новостях сплошные стройки и открытия новых объектов. В действительности же — коррупция и полная зависимость.

30 постсоветских лет туркменская экономика двигалась не в сторону прогресса, а в сторону изоляции. Приватизация невозможна, иностранные инвесторы почти полностью выдавлены за исключением китайцев, арабов, еще нескольких крупных компаний, которые заносят в президентский дворец щедрые взятки и откаты, чтобы их не трогали. Контракты непубличны, цены засекречены, объёмы экспорта скрыты. Вся система держится на слепой вере в то, что сначала Сапармурад Ниязов, а теперь и Курбанкули Бердымухаммедов знали и знают, как и что нужно делать. При этом ни тот, ни другой ни перед кем не отчитывались и проверить их невозможно.

Председатель Совета министров России Виктор Черномырдин (слева), и Президент Туркменистана Сапармурад Ниязов. Ашхабад, 1993 год. Фото: Александр Макаров/РИА Новости

— Насколько эффективным может быть такой подход? Можно ли вообще называть это системой?

— Можно, если очень хочется. Это довольно примитивная схема, построенная на страхе, дилетантстве и нефункционирующей бюрократии. Все заняты тем, чтобы не взять на себя ответственность, но при этом ничего не пропустить мимо себя. А в центре сидит один человек и говорит: «Нужно быть энергетической державой». Что это значит? Да кто его знает! Главное — не возражать.

Когда я впервые стал анализировать структуру газового экспорта Туркменистана, удивился, насколько всё завязано на Китай. А когда попробовал найти официальные цифры по доходам, удивился еще сильнее. Их просто нет. Есть только в виде речей нынешнего или бывшего президентов. Но это не отчётность, это фольклор.

С 2009 года Туркменистан поставляет газ в КНР по газопроводу «Центральная Азия—Китай». Точных условий контракта никто не знает. Даже объёмы экспорта официально не раскрываются: китайская сторона публикует общие данные по импорту из региона без разбивки, туркменская сторона и вовсе молчит. По некоторым оценкам, Туркменистан поставляет Китаю около 30–35 млрд куб. м газа в год, что делает Поднебесную его абсолютным и почти единственным покупателем. Рынки Европы, Индии, Ближнего Востока — недостижимы в силу отсутствия инфраструктуры, политических барьеров и недоговороспособности правящего в Туркменистане режима.

— Тут даже не в Китае проблема, — говорит Ковалец. — Китай делает то, что ему выгодно. Проблема в том, что Туркменистан сам себя загнал в этот туннель. Когда у тебя только один покупатель и ты сам отрезал всех остальных, ты живёшь не за счет рынка, а за счет милости. И это добровольный выбор.

Заводы, которые построены внутри страны, не приносят валютной выручки. Многие из них работают на полную мощность только на бумаге, потому что нет ни сырья, ни заказов, ни запчастей. Реального частного сектора в энергетике нет. Зарубежным партнёрам трудно понять, с кем вообще говорить. Вся экономическая активность сведена к распределению государственных потоков внутри замкнутой элиты.

Национальный лидер туркменского народа Курбанкули Бердымухаммедов и Председатель КНР Си Цзиньпин с женами

«Зелёная» риторика против реальности

Парадокс в том, что Туркменистан официально признаёт важность перехода к «зелёной экономике». Президент выступает на климатических форумах, подписывает меморандумы, принимает «Национальные стратегии устойчивого развития», в которых слова «экологическая безопасность» встречаются чаще, чем слово «бюджет». Много говорится о снижении загрязнения и выбросов парниковых газов, внедрении экологичных технологий в энергетике, устойчивое использование ресурсов и так далее. Но как только выключаешь государственное телевидение, реальность возвращается.

— Доктор Ковалец, насколько серьёзно можно воспринимать эту «зелёную» повестку в контексте Туркменистана?

— Ну… с тем же доверием, с каким стоит относиться к их данным по ВВП. Туркменская зелёная стратегия как бумажный велосипед: красиво, но не едет.

Они же не глупые люди — видят, куда идёт мир, и пытаются быть «в теме». Только делают это по-своему. Подписать протокол — пожалуйста. Провести форум — с радостью. Но поставить солнечную станцию и подключить её к реальной энергетической системе — нет, извините.

Они любят «зелёное», да. Особенно если это цвет новых банкнот. Всё остальное для отчётности, а отчётность для них — это не инструмент, а ширма.

На словах Туркменистан стремится к устойчивому развитию. На деле — страна в буквальном смысле живёт за счёт сжигания газа. Электричество — на газе, отопление — на газе, 90% национальной экономики — на газе. Даже водоснабжение в некоторых регионах зависит от газа, потому что электроэнергия для насосных станций берётся с газовых генераторов.

В 2022 году в Ашхабаде торжественно провели совместную конференцию ЕС и Туркменистана «Зеленая энергетика и стратегии по использованию водорода и сокращению выбросов метана». Пригласили кучу народа: иностранные делегации, представителей ООН и Еврокомиссии, продажных журналистов. Сцены, баннеры, буклеты… Только вот инвесторов там не было. И специалистов по возобновляемым источникам тоже. А через месяц после форума на юге страны отключилось электричество из-за аварии на тепловой электростанции.

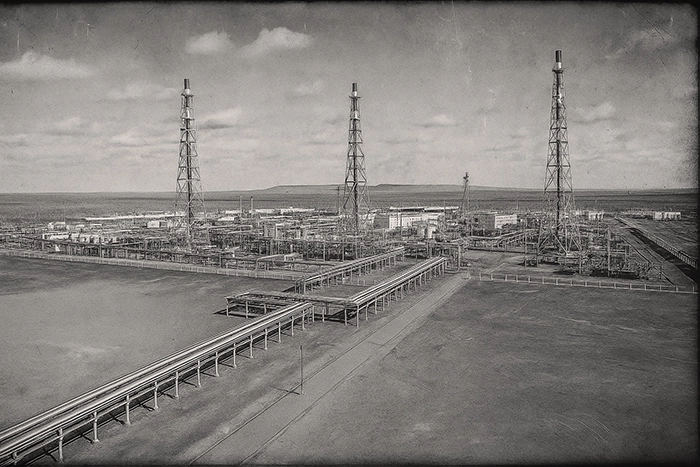

— Узбекистан и Казахстан уже делают первые реальные шаги, — замечает Ковалец. — Там подписывают реальные соглашения с такими передовыми компаниями, как Masdar, Total, ACWA Power. Строятся ветряки, солнечные фермы, идут частные инвестиции. Туркменистан же строит потемкинские деревни. И только их. Там даже понять, что реально построено, невозможно — всё засекречено, а фото в новостях подаются без координат и подписей. Как в старом советском анекдоте: «Не знаю, что это, но горжусь!».

Самое тревожное в этой ситуации — не отсутствие инфраструктуры, а отсутствие желания её строить. Любая частная инициатива воспринимается как угроза стабильности режима, любая прозрачность неприемлемой, а попытка контроля — как саботаж. В таких условиях любая «зелёная экономика» превращается в ещё одну стену политической декорации.

Зелёная экономика — модель экономического развития, направленная на улучшение благосостояния людей и обеспечение социальной справедливости при одновременном значительном снижении экологических рисков и дефицита природных ресурсов. Она ориентирована на устойчивое производство и потребление, сохранение биоразнообразия, эффективное использование энергии и ресурсов, а также на минимизацию выбросов углерода и загрязнения окружающей среды.

Зеленая энергетика — раздел, входящий в состав «зелёной экономики», фокусируется на производстве и потреблении энергии из возобновляемых источников.

Природный газ — актив будущего или мёртвый груз?

Многие государства, обладающие природными ресурсами, сегодня находятся на перепутье. Переход к низкоуглеродной экономике означает, что прежняя модель «добыли — продали — распределили» теряет актуальность. И если в 2000-х сырьё ещё диктовало правила, то к 2040-м диктовать начнут технологии. Что будет с гигантскими запасами газа, если спрос на него упадёт? И как поступят с этим государства, которые за три десятилетия так и не научились жить иначе?

В Туркменистане доказанных запасов газа — больше 13 триллионов кубометров. Это больше, чем у США и почти столько же, сколько у Ирана. Но есть нюанс: спрос на сырой газ будет снижаться. ЕС уже декларировал отказ от импорта углеводородов к 2050 году. Китай вкладывает миллиарды в возобновляемые источники энергии. Даже такие газовые державы, как Катар и Норвегия, диверсифицируют экономику и инвестируют в водород, аммиак и улавливание углерода. Однако, нас больше интересует Туркменистан…

— Газ для Туркменистана — это спасение или ловушка?

— Как с любым тяжёлым активом, все зависит от того, как его использовать. Газ — это не золото. Его нельзя положить в сейф и ждать, пока подорожает. Газ либо качается, либо остаётся в земле навсегда. Если нет новых рынков, маршрутов и стратегий использования — он просто станет бесполезным.

Представьте себе нефтяную лампу в XXI веке. Вещь симпатичная, но совершенно непрактичная. Вот и туркменский газ: он может быть полезен, но только если вы впишете его в энергетику будущего. Туркменистан этого не делает.

Единственный стабильный покупатель — Китай. Но и он не вечен. Пекин уже открыто заявил, что хочет уменьшать долю углеродной генерации. Он активно развивает ветровую и солнечную энергетику, переходит на умные сети электроснабжения и «зелёный» водород. А Туркменистан, судя по всему, рассчитывает, что Китай будет вечно нуждаться в их газе и никогда не будет торговаться.

— Китай не сентиментален, — говорит Ковалец. — Он платит не за газ, а за слабость поставщика. Туркменистан ему выгоден именно потому, что других покупателей у Ашхабада нет. И чем дольше Туркменистан сидит в этом контракте, тем меньше у него шансов выйти.

Есть ли альтернативы? Теоретически — да. Туркменистан мог бы использовать свой газ не только как экспортный ресурс, но и как топливо для промышленной трансформации: развивать переработку, создавать химические кластеры, строить заводы по производству азота, метанола, водорода. Мог бы экспортировать не сырьё, а энергию — в виде электроэнергии, произведённой на современных газовых турбинах с комбинированным циклом. Мог бы использовать газ для производства «голубого водорода» и подключиться к глобальным водородным цепочкам. Но это — в теории. На практике таких проектов нет. Ни одного.

— Я бы не сказал, что у них нет потенциала, — замечает Ковалец. — У них нет интереса. Для этого нужно менять логику: от «всё контролирует государство» к «пусть частный сектор пробует». Для этого нужно отпустить контроль. А их от этого трясет, как чертей от святой воды.

В любой экономике первичный инструмент управления — это данные. Без них невозможно планировать, привлекать инвестиции, строить прогнозы, оценивать риски. Туркменистан — одно из немногих государств в мире, которое сознательно и системно отказывается от принципа прозрачности. Здесь всё — от показателей добычи газа до численности населения — предмет государственной тайны или, в лучшем случае, манипуляции.

В официальных заявлениях ВВП растёт ежегодно на 6–7%, инфляция минимальна, экспорт стабилен. Независимая проверка невозможна: международные организации не допускаются к первичной отчётности, официальные статистические данные публикуются выборочно, к тому же зачастую противореча друг другу. Даже базовые цифры — сколько газа продано, сколько получено валютной выручки, неизвестны ни экспертам, ни гражданам. Помните те самые знаменитые туркменские проценты от неизвестного целого?

— Как можно анализировать экономику страны, если данных нет вовсе?

— Анализировать никак, интерпретировать можно. Туркменская экономика — это как гадание на чае. У меня был случай: мы в университете обсуждали с магистрантами структуру газового экспорта Центральной Азии. Один студент — парень из Ашхабада — сказал: «Я сам из Туркменистана, но даже у нас никто не знает, сколько мы добываем газа. Только что показали по ТВ, что “достигнуты новые рубежи”. А что это значит — никто не объясняет». Вот и весь анализ.

В таких условиях любые инвестиции — это игра вслепую. На первый взгляд сотрудничество с государством выглядит более-менее надежным, однако любой договор моментально оборачивается политическим риском, поскольку ты оказываешься втянутым в коррупционный водоворот, а попытка нарушить «правила игры» — вот уж точно надежный шанс потерять всё. Отдельные иностранцы еще пытаются сопротивляться, правда, в основном, уже после того, как их «кидают». Местные же «деятели» (та самая «элита»), среди которых иногда даже попадаются люди с неплохим профессиональным образованием, не смеют даже думать о том, чтобы полноценно применять свои знания на практике. В такой ситуации невозможно строить сложные проекты, требующие многолетнего горизонта планирования. Ни одна экономическая стратегия не может работать в стране, где статистика — это элемент внутренней пропаганды, а проще говоря — ложь.

Вопрос коррупции в Туркменистане — отдельная тема. Она не «сбоку» от экономики, она встроена в её фундамент. Энергетическая рента не перераспределяется через бюджет, а циркулирует внутри узкой группы. Кто именно получает доходы от китайского контракта, куда идут средства от нефтехимических заводов, кто контролирует потоки и посредников, неизвестно. Впрочем, нетрудно догадаться.

— Вы знаете, когда в стране с триллионами кубометров газа люди покупают муку по карточкам, это не кризис управления, — с иронией говорит Ковалец, — Это диагноз. А когда при этом в новостях утверждают, что страна «процветает» — это уже почти анекдот. Только жителям почему-то не смешно.

Пока нет данных, нет доверия. Пока нет доверия, нет инвестиций. Пока нет инвестиций, нет развития. И пока нет развития, можно продолжать болтать про «зелёную экономику», не рискуя, что кто-то спросит: «А где она?»

Говорят, что Туркменистан — страна с огромным потенциалом. Это правда. Ресурсы там колоссальные, география благоприятная, население в значительной части образованное. Но потенциал — это ещё не стратегия. И уж точно не замена воле к переменам.

— Доктор Ковалец, что должно произойти, чтобы Туркменистан изменил траекторию развития?

— Или рынок сам подведёт к краю, или правители, поймут, что дальше некуда.

Первый сценарий — это когда Китай скажет: «Слушайте, у нас солнечная энергия в три раза дешевле вашего газа, и вообще, мы переориентировались». Тогда, хочешь не хочешь, придётся действовать. Второй — когда кто-то наверху наконец сообразит, что удерживать власть легче, когда у людей есть работа, деньги, еда, комфортное жилье и свобода самореализации, а не просто портрет президента на каждой стенке.

Я не оптимист, но и не фаталист. В истории были случаи, когда даже закрытые режимы делали разворот. Но нужно понимать: Туркменистан не изменится изнутри, пока там те же люди у власти, та же искаженная логика, тот же страх.

Есть ли шанс? Да. Но он не в планах на бумаге, а в демонтаже системы симуляции. Чтобы двигаться вперёд, нужно сначала сказать правду — себе, народу, инвесторам. Нужно показать цифры. Признать, что экспорт газа — не панацея, а временная штука, шанс, данный самой природой. Этот шанс нужно ценить и уметь им воспользоваться. Как минимум, начать учиться.

— Самый надёжный рецепт, — подытоживает Иржи Ковалец, — это перестать верить в собственные мифы. Газ — не проклятие и не спасение. Это просто топливо. А куда вы на нём приедете, зависит от того, кто сидит за рулём.

Туркменистан мог бы быть действительно сильным игроком в евразийской энергетике, крупным транспортным центром и о чем еще они там мечтают. Для этого нужно учиться, работать, не врать и не воровать. Получается плохо. А мир ждать не будет — электричество дешевеет, сети умнеют, рынки реорганизуются. Если Туркменистан этого не поймёт, останется на обочине. И новые карты будут составлены без него.