Знакомо ли вам неожиданное возникновение мысли, для которой вроде бы не было никаких явных предпосылок? Просто вдруг, в одночасье, всплывают в голове то строчки из давно забытых стихотворений, то слова из песен, которые уже много лет не звучат в эфире? Со мной это происходит довольно часто, и, чем старше я становлюсь, тем все чаще. Вот и на этот раз вдруг выплыли из дальних закоулков памяти, из глубин детства строчки, знакомые со школьной скамьи:

Мартышка к старости слаба глазами стала;

А у людей она слыхала,

Что это зло еще не так большой руки:

Лишь стоит завести Очки.

Очков с полдюжины себе она достала;

Вертит Очками так и сяк:

То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,

То их понюхает, то их полижет;

Очки не действуют никак…

Мало того, вслед за ними пришли на память и другие:

Мартышка, в Зеркале увидя образ свой.

Тихохонько Медведя толк ногой:

«Смотри-ка», говорит: «кум милый мой!

Что это там за рожа?

Какие у нее ужимки и прыжки!

Я удавилась бы с тоски,

Когда бы на нее хоть чуть была похожа…

И, заметьте, в это время я не стояла перед зеркалом, примеряя новые очки.

Оба стиха были фрагментами из двух басен Ивана Андреевича Крылова (1769—1844), которого часто называли просто «дедушка Крылов», — «Мартышка и очки» и «Мартышка и зеркало». Кстати, буквально несколько дней назад отмечалось 225-летие со дня его рождения.

Памятник И.А. Крылову на Патриарших прудах в Москве

Издревле обезьяна была героиней множества коротких поэтических произведений — притч и басен. И дедушка Крылов отнюдь не был их первооткрывателем. Их сочинял и легендарный древнегреческий философ и поэт-баснописец Эзоп (ок.620 — ок.564 до н.э.), и француз Жан де Лафонтен (1621—1695) и российский поэт, драматург и литературный критик Александр Петрович Сумароков (1717—1777). Сочиняли басни Козьма Прутков (50—60-е годы XIX в.) — псевдоним коллектива авторов: Алексей Константинович Толстой и братья Владимир, Александр и Алексей Жемчужниковы, и великий русский писатель Лев Николаевич Толстой (1828—1910), и революционер Демьян Бедный (1883—1945), и даже творец трех вариантов текста Государственного гимна СССР/Российской Федерации Сергей Владимирович Михалков (1913—2009), о котором поэт-пародист Борис Брайнин однажды сказал: лучшая басня Сергея Михалкова — «Гимн Советского Союза». Есть сведения, что басни писали и Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765) и даже Леонардо да Винчи (1452—1519)!

«Басня есть уловка рабства… Ум прокрадывается в них мимо цензуры», писал поэт Пётр Вяземский (1782—1878).

И в наши дни поклонников этого древнего литературного жанра немало. Cовременные баснописцы делают героями своих басен как представителей фауны, так и человека, так же, как и их литературные предшественники, едко высмеивая и осуждая различные пороки. Вот, к примеру, басня одного современного автора:

На душе у Барана - смертельная рана,

Оттого, что бараном назвали Барана.

Боясь обмолвиться некстати,

Он выезжает на цитате.

Если в политических баснях говорится о животных — значит времена бесчеловечные, говорил польский поэт, сатирик и философ Станислав Ежи Лец (1909—1966).

Как правило, каждый персонаж басни из числа обитателей животного мира (зооним) становился носителем соответствующих устоявшихся качеств, характерных и для человека: волк — жадности и коварства, лиса — хитрости, лести, стрекоза — легкомыслия, заяц — трусости, медведь — неуклюжести и доброты («косолапый мишка»), обезьяна — глупости и хвастовства и т.д.

В «Словаре литературоведческих терминов» басня определяется как «малый повествовательный (эпический) жанр: короткий рассказ в стихах или прозе с четко сформулированной моралью, сатирический по направленности, имеющий поучительный смысл».

Бывает, что авторы басен, жившие в разные исторические эпохи, описывали схожие ситуации, но с разными героями. В таких случаях и выводы авторов (мораль басен) соответствовали авторским предпочтениям. Вот, например, ситуация известной басни Крылова «Слон и Моська». (Помните: «По улицам Слона водили, Как видно напоказ/Известно, что Слоны в диковинку у нас/Так за Слоном толпы зевак ходили...») была ранее описана Лафонтеном с той разницей, что вместо маленькой собачки «антигероем» басни была Мышь, опрометчиво посчитавшая себя ровней Слону. «Разве тот, кто занимает больше места, важнее? — сказала она. — Что удивительного в его величине? Мы, мыши, хотя и малы, но едим не меньше слонов». Пришла кошка. Она показала мыши, чем она отличается от слона.

Эта же тема прозвучала в басне Александра Сумарокова:

«Сама я спесь имею ту же, [говорит Мышь]

И знаю то, что я ничем его не хуже».

Она бы речь вела

И боле;

Да Кошка бросилась, не ведаю отколе,

И Мыши карачун дала.

Хоть Кошка ей ни слова не сказала:

А то что Мышь не Слон, ей ясно доказала.

Некоторые современники Крылова даже пытались обвинить его в плагиате! К счастью, в полемику включились ученые-литературоведы и лингвисты, доказавшие оригинальность басни Крылова тем, что ее мораль по сути противоположна морали басен, написанных Лафонтеном и Сумароковым, хотя все авторы осуждали один и тот же порок — пустое бахвальство. При этом Лафонтен выступал несравненно более радикально, чем Крылов и Сумароков. Его басня начиналась словами:

Французы многие страдают пошлым чванством,

И то, что важностью прослыть у нас должно,

Бывает в сущности мещанством.

Крыловская Моська, видя равнодушно шагающего Слона, продолжила безнаказанно хвастаться, а французская Мышь за свое хвастовство получила «карачун» — то есть, поплатилась жизнью.

Вывод (мораль) басни — это именно то главное, что является отличительной чертой этого литературного жанра, высмеивающего пороки и формирующего моральное поучение. Сюжеты басен переходят из века в век, от одного автора к другому, не теряя при этом актуальности, поскольку в них обобщаются вневременные и универсальные общечеловеческие ситуации и характеры. Басни композиционно и структурно просты и легки для понимания, запоминания и интерпретации.

Авторы, чтобы подчеркнуть какие-либо отрицательные черты homo sapiens, делают героями своих басен животных, являющихся общепризнанными носителями соответствующих отрицательных качеств. Таким образом они как бы удваивают свое негативное отношение к человеческим порокам, повышают градус критики, ассоциируя человека, к примеру, с ослом, как в известной басне Крылова «Осел и Соловей».

Прослышав о таланте Соловья, Осёл попросил его спеть, после чего озвучил свое «компетентное» мнение:

«Еще б ты боле навострился,

Когда бы у него [у петуха] немножко поучился».

Услыша суд такой, мой бедный Соловей

Вспорхнул — и полетел за тридевять полей.

Избави Бог и нас от этаких судей!

Пожалуй, самой любимой «героиней» басен авторы во все времена считали обезьяну, или мартышку. Было подсчитано, что из известных сочинений Эзопа, как минимум, семь повествуют о ее проделках. В баснях Крылова она присутствует, как минимум, 5 раз, а у Лафонтена — более 20! По большей части обезьяны в баснях являются олицетворением глупости, хвастовства и хитрости. Они — наиболее удобный персонаж для демонстрации этих человеческих пороков. Именно хитростью удалось обезьяне в одной из басен Лафонтена убедить доверчивого кота исполнять ее желание — обжигая лапы, таскать для нее из огня каштаны.

Историки свидетельствовали, что знаменитый российский полководец Александр Васильевич Суворов (1730—1800), ущемленный попытками вышестоящих военачальников присвоить себе одержанные им победы, писал, что он устал «быть кошкою каштанной обезьяны».

У Крылова басня на эту же тему выглядит иначе. Ее герои — два мальчика Федя и Сеня. Федя, тот что похитрее, попросил своего друга подсадить его на дерево, мол, там он нарвет каштанов и для себя, и для него тоже. Но оказавшись на дереве и набивая каштанами рот, забыл про свое обещание. Мораль этой басни потрясает своим остро современным звучанием:

Видал Федюш на свете я,—

Которым их друзья

Вскарабкаться наверх усердно помогали,

А после уж от них — скорлупки не видали!

Не скрою, доводилось и мне видать таких «Федюш»...

Восток - дело тонкое!

Формы повествования, в которых образы животных используются для передачи нравственных и философских уроков, известны и в восточной литературе. Это, например, имеющие сходство с баснями Эзопа и другими классическими образцами морали арабские басни VIII века о Калиле и Димне — двух шакалах, об их взаимоотношениях и приключениях, а также о других животных: львах, волках, обезьянах, ослах, мышах и др.

В китайской и японской литературе также существуют жанры, аналогичные басням. В китайской литературе это «юаньфу», в японской — «кадзан» — короткие притчи, которые также часто используют образы животных для трансляции мудрости и нравственных уроков: «Барсук и лисёнок», «Барсук и улитка», «Обезьяна и краб».

Весьма актуальна, на мой взгляд, китайская притча про сову, которая обижалась на людей. Люди не любили сову, хотя она помогала им избавляться от мышей. Каждый вечер сова начинала издавать неприятные звуки, хрипло ухать и мешала людям спать. Они боялись проходить мимо дерева, где жила сова, они думали, что она приносит несчастья. Поэтому сова часто меняла место жительства до тех пор, пока мудрая горлица не сказала ей: «Люди ненавидят не тебя, а твое уханье. Значит, тебе нужно менять не дом, а свой голос!»

Мораль притчи: вместо того, чтобы жаловаться на других людей, лучше обратить внимание на собственные недостатки и преодолеть их. И даже несмотря на то, что издревле совы ассоциируются с мудростью и ученостью, эта притча намекает на то, что и мудрецам порой присущи некоторые недостатки.

Нам хорошо известны три популярные притчи, пришедшие к нам издалека. Это «Пастушок и волк» — история про мальчика, шутки ради пугающего соседей криками: «Волки, волки!», в то время как никаких волков не было и в помине, и вооруженные дубинками соседи возвращались по своим домам. Зато, когда действительно появился волк, маленького «шутника» уже никто не слушал и от волка его стадо не спасал.

Другой хорошо известный нам сюжет — это история, рассказанная Эзопом, про лису, которая с помощью лести и подхалимства выманила у вороны кусок… нет, не сыра, как в басне Лафонтена или дедушки Крылова, а мяса. Что ж, о вкусах не спорят! Еще одна популярная притча — о двух лягушках, пытающихся выбраться из кувшина с молоком.

Мы видим, как сюжеты как бы перетекают из культуры одного народа в культуру другого народа или даже нескольких народов, из одного литературного жанра — в другой, так что порой нельзя определить, что это: басня, притча, сказка, эпос или предание. Вероятно, есть специалисты, которые находят эту разницу, но для нас важнее подчеркнуть факт взаимопроникновения и взаимовлияния культур, а также критическое отношение к любым попыткам «приватизировать» тот или иной объект культуры, духовный (литературный) памятник или памятник материальный.

На мой взгляд, устное народное творчество, а к таковому относятся все перечисленные выше жанры, именно тем и отличается, что дает полную свободу интерпретаций, позволяет каждому рассказчику привносить в содержание новые элементы: новых героев, новые обстоятельства, зачастую и новые идеи. Как писал поэт революции Владимир Маяковский (1893—1930), правда, по другому поводу: «Твори, выдумывай, пробуй!»

Копилка народной мудрости

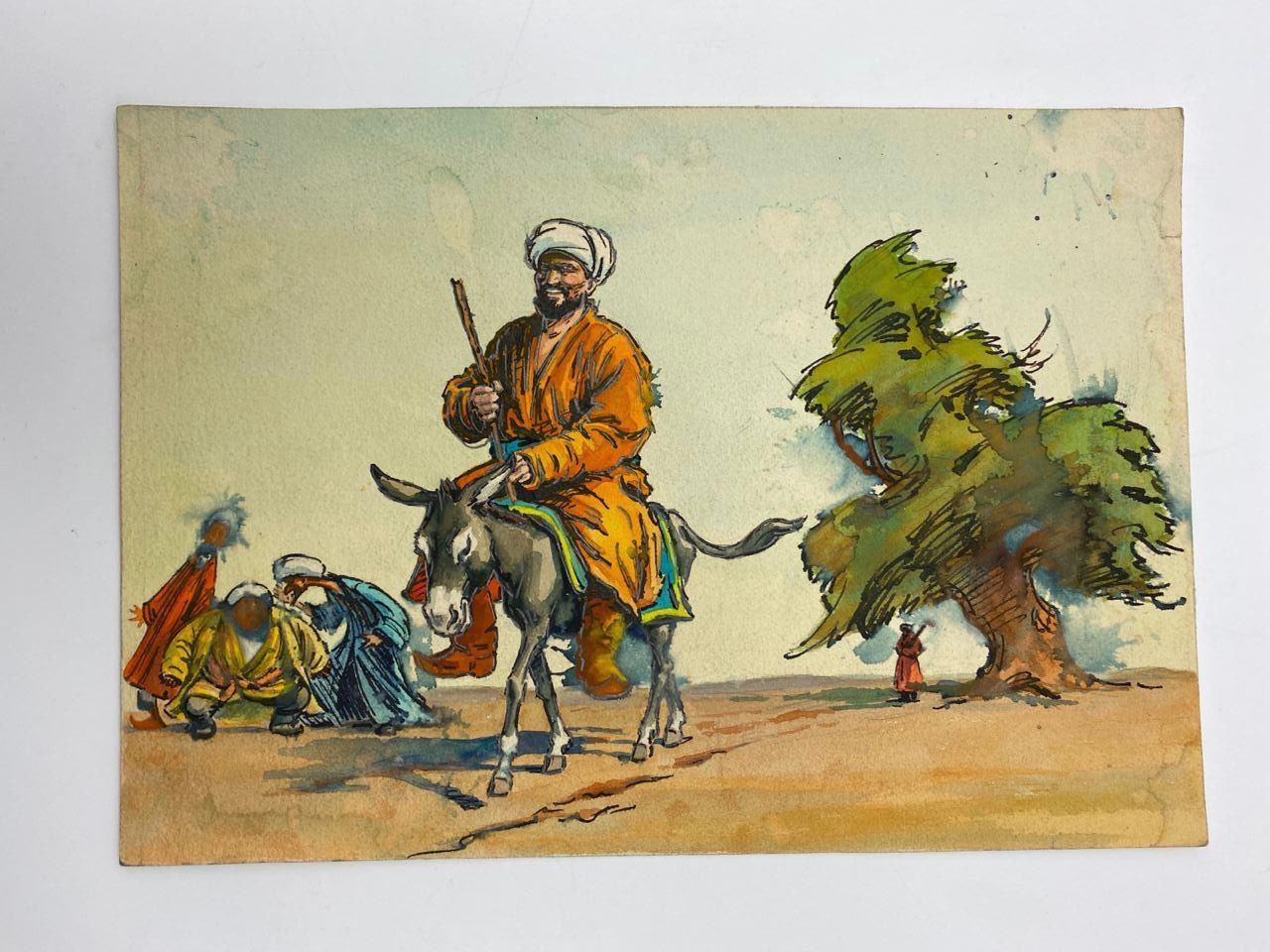

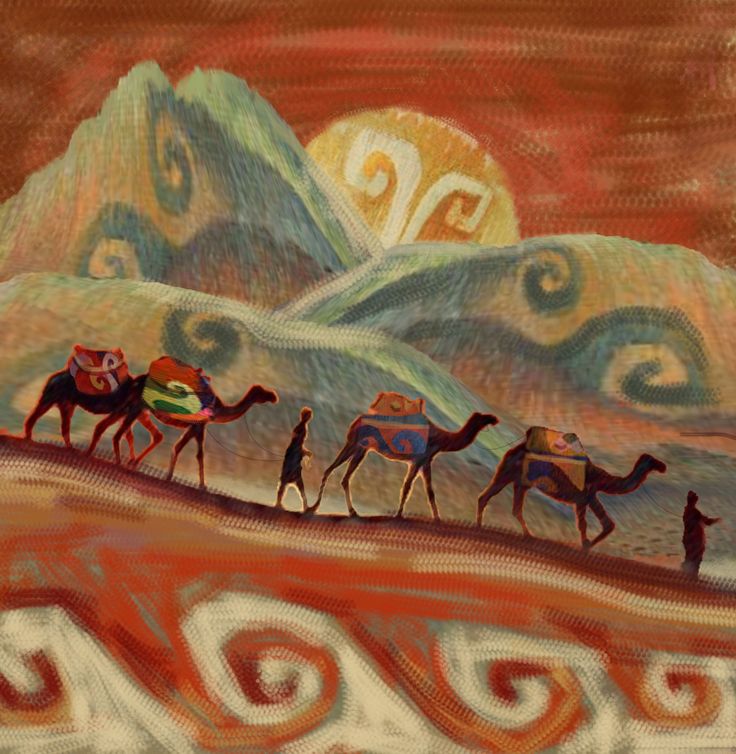

Академик АН Туркменистана Мурадгельды Соегов пишет: «Предки современных туркмен в древности и средние века узнавали о жизни других народов и стран в основном из рассказов караванщиков, прибывших из дальних краев земли и остановившихся временно в караван-сараях для отдыха и запасания вещами, необходимыми для дальнейшего продолжения пути, особенно водой и продуктами питания. Караван-баши (глава каравана) и сопровождавшие их послы обычно принимались в гости местными правителями, которые получали от гостей подарки-диковинки, отсутствующие в своей стране, и ночами слушали их рассказы об обычаях и нравах неизвестных им до этого народов».

Маршруты древнего Шелкового пути, проходившие через территории, на которых проживали туркменские племена, находили отражение в произведениях туркменского устного народного творчества.

Художник: Какаджан Оразнепесов

Эти повествования переходили из уст в уста, и каждый следующий рассказчик имел полное право на свой собственный вариант изложения. Это можно наблюдать и сегодня, в эру электронных СМИ и разнообразия социальных сетей, когда единственным «плодом» устного народного творчества остается, пожалуй, только анекдот, да и его всячески пытаются «заключить» в литературные рамки. Но, несмотря на это, анекдот продолжает жить, олицетворяя собой продукт истинной свободы народного творчества, без труда преодолевая границы, кочуя из страны в страну, из одной языковой среды в другую, меняя имена своих героев и их национальную и даже религиозную принадлежность.

Собрать воедино разнообразные туркменские притчи, сказания, дестаны оказалось задачей нелегкой, но все же разрешимой. Благодаря коллективу авторов, в 1969 году в серии «Сказки и мифы народов Востока» вышел сборник «Проданный сон», в предисловии к которому говорится: «В туркменских сказках прослеживаются разнообразные напластования, одни из которых восходят к глубокой древности тюркских народов, другие несут на себе печать специфики быта и характера именно туркмен, третьи представляют собой смешение иноземных влияний».

Как результат культурных взаимосвязей народов Востока мир туркменской сказки тесно связан с мифологией иранцев и арабов. Он также имеет признаки влияния великих индийских сказаний на санскрите, в частности «Панчатантры».

Считаю нужным напомнить, что одним из переводчиков другого древнеиндийского сказания на санскрите «Махабхарата», состоявшего из 75 тысяч двустиший (шлок), был Борис Леонидович Смирнов (1891—1967) — академик АН Туркменской ССР, врач-невролог, нейрохирург, знаток санскрита и еще десятка современных и древних языков. За 25 лет работы над текстом «Бхаватгиты» — главной части «Махабхараты» он перевел на русский язык 23 тысячи шлок, или одну треть всего текста сказания. В 1956—1983 годах прошлого века переводы «Махабхараты», сделанные Борисом Смирновым, выходили в туркменском издательстве «Ылым».

В туркменских сказках часто присутствуют исторические личности: Александр Македонский в образе Искендера-падишаха, Алишер Навои, Махтумкули Фраги, Ходжа Насреддин, Кемине и другие. Животные и птицы выступают как самостоятельные персонажи («Как дружили две лисички», «Баран и волк», «Умный воробей», «Как голубка, ворона, пчела и лягушка победили слона») либо как помощники героев. Героями же, как правило, бывают либо ханы, падишахи, богатыри-батыры, везиры, а также их родственники, либо мифологические персонажи — пери, дэвы, драконы, птицы Симург и Зумруд («Пять каландаров», «Три сына падишаха». «Кельдже-батыр»). При этом положительным героем туркменской волшебной сказки чаще всего бывает или младший сын падишаха, или сын бедняка, или сирота. Любимые сказочные герои — Алдаркёсе, Ак-Памык, Яртыгулак, Кемине.

Ходжа Насреддин

Туркменские бытовые сказки разделяются на сказки-новеллы о невзгодах и приключениях героев и героинь и сказки-сатиры, в которых высмеиваются разные человеческие пороки: глупость, жадность, лицемерие и вероломство. Положительными персонажами всегда являются батраки, дайхане, пастухи, реже — девушки или женщины, а отрицательными — муллы, ишаны, баи, кадии (судьи), реже — падишахи и везиры.

Часто содержание сказки усиливается внесением в текст пословицы, носящей назидательный характер, например в сказке «Сын пастуха» приводится пословица «Не поджигай — обожжешься, не копай — сам упадешь», в сказке «Овез-лентяй» — «Две бараньи головы в одном котле не варятся».

Вот несколько примеров самых коротких «бытовых» туркменских сказок:

***

В то время когда Кары учился в медресе, он однажды не смог встать рано и пролежал до самого восхода солнца. Пришел ахун, постучался в дверь его кельи и крикнул: «Вставай, слепой! Час намаза прошел! Ты, видно, не боишься бога!» Кары, завернувшись в свой старый тулуп и продолжая лежать, отвечал из кельи: «Высокочтимый, да ведь я лежу и не могу выйти как раз от страха перед богом!»

***

Однажды Кары споткнулся и упал. Это увидел Коушут-хан и сказал: «Эй, слепой, что ты там нашел? Я с тобой в доле, половина моя!» — «Я нашел мешок болезней. И не половина, а весь он твой!» — отвечал Кары.

***

Один старик, задумав женить своего сына, отправился в некое место, чтобы посватать ему невесту. Старик этот никогда не лгал. Родственники девушки согласились начать сватовство и сказали: «Ну, что же, давай будем сватать. Мы тебе верим. Каков твой сын — расскажи все!» Тогда старик сказал: «Если бы вы спросили меня, притом что мой сын был бы у вас, а ваша дочь — у меня и вы пришли бы ко мне свататься, я бы с вами не сговорился». «Да, неплохо! Вот так сказал!» — воскликнули родители девушки и сговорились с тем стариком.

***

Однажды Кемине ругал свою вторую жену. Соседи его спросили: «Мулла Кемине, в чем виновата бедняжка?» — «О люди, — отвечал Кемине, — я браню эту женщину, чтобы завтра, когда она пойдет за водой, она не разбила кувшин. Потом может оказаться, что либо ее не будет дома, либо — меня. А сейчас мы вместе, и я как раз свободен. Потому и делаю ей внушение».

***

Кемине шел куда-то пешком и очень устал. Повстречался ему человек, который вел осла, и посадил он Кемине верхом. Через некоторое время Кемине сказал: «Да, оказывается, рай находится всего в вершке от земли!»

Хочу предупредить будущих читателей. В сборнике туркменских сказок вы не найдете ни одного упоминания Огуз-хана, Алп-Арслана, Кероглы и других любимых туркменскими диктаторами персонажей. В копилке устного народного творчества им места не нашлось.

Запад-Восток

Шагая по веками проторенным тропам Великого шелкового пути, караванщики везли с востока на запад и с запада на восток не только разные материальные предметы. Они везли, как бесценный духовный товар, «зерна» своих культур, чтобы посеять их в чужих землях. Однако надо сказать, что зерна восточной культуры приживались в европейской почве гораздо успешнее, чем западные — в восточной.

Восток проникал постепенно, его заметное влияние началось в XVIII веке. Восточные языки, история и философия стали в Европе объектом академического интереса. Это направление в развитии западноевропейской культуры XVIII— начала XX веков называют «ориентализм». Интерес был в значительной степени обусловлен экономическими, политическими и культурными обменами между Европой и странами Ближнего Востока, Индии, Китая и других регионов.

Экзотические товары: шелк, специи, чай и керамика — стали популярными у европейцев. Они вызвали интерес к той культуре, из которой происходили. Восточная тематика проникла в литературу и искусство. Восточные мотивы и образы появлялись в произведениях многих европейских, в том числе, русских, писателей, поэтов и художников. А.С. Пушкин (1799—1837) открыл загадочный Восток для русского читателя в поэмах «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Газий», в стихах «Стамбул гяуры наши славят», «Делибаш» и др.

Большую популярность приобрел сборник «Тысяча и одна ночь». Сказки о царе Шахрияре и его жене Шахерезаде стали сюжетом для целого ряда литературных произведений, балетных постановок, фильмов и спектаклей. Переведенные на французский язык в начале XVIII века, а затем и на немецкий, английский и русский языки, сказки «Тысячи и одной ночи» стали темой для многочисленных дискуссий востоковедов относительно их происхождения. Часть специалистов считала их исторической родиной не арабский мир, а персидские земли и даже Индию. Продолжающиеся и по сей день, эти дискуссии поддерживают интерес к восточной литературе, как говорится, в тренде.

Художники писали картины по восточным мотивам, воссоздавали образы императоров и храбрых воинов, строили архитектурные пейзажи, описывали бытовые сценки. Первым совместил китайские и европейские традиции в своем творчестве Джузеппе Кастильоне (1688—1756) — итальянский монах-иезуит, миссионер и художник при дворе императора Цяньлуна. Появлялись фотографии архитектурных сооружений, выполненных в восточном стиле. Дамы наряжались в шелковые платья ассиметричного кроя с богатой вышивкой и окантовкой по краям, с запáхом, треугольным вырезом горловины, рукавами «кимоно», маленьким стоячим воротничком. Они закалывали пышные прически костяными гребнями, украшали волосы цветами, носили в руках маленькие шелковые вееры, покрытые вышивкой или рисунками.

«Аудиенция китайского императора». Художник: Франсуа Буше (1703—1770)

Восточная философия и религиозные направления: ислам, буддизм и конфуцианство — также привлекали внимание европейцев. А.С. Пушкин в 1824 году написал цикл стихов «Подражание Корану», в котором изложил свой взгляд на смысл человеческой жизни, на предназначение человека, его взаимоотношения с близкими людьми, с природой и с Богом: «В пещере тайной, в день гоненья читал я сладостный Коран…»

Восточные художественные изделия: китайская и японская живопись и керамика, вышивки на шелковых тканях и фарфор — украшали многие европейские дворцы и дома знати. Особой популярностью пользовались «нэцкэ» и «окимоно» — миниатюрные японские фигурки из дерева или кости.

Восточная коллекция А.М. Горького. Музей-квартира А.М. Горького (бывш. особняк С.П. Рябушинского) в Москве.

О чем нам говорят обезьяны святилища Тосёгу

Слава, выпавшая на долю изображения трех обезьян — Мидзару, Кикадзару и Ивадзару, превзошла все прочие восточные художественные произведения. Они стали популярны в XVII веке благодаря резному панно, размещенному над дверями священной конюшни в святилище Тосёгу в японском городе Никко. Считается, что они защищают людей от духов, болезней и демонов. Вопреки мнению европейских баснописцев, считавших обезьян глупыми хвастунишками или хитрыми притворщицами, трио обезьян из святилища Тосёгу несло большую философскую и нравственную нагрузку. Прикрывая руками глаза, уши и рот, обезьяны таким образом предупреждали людей: не делайте зла, не слушайте и не говорите о нем и будете защищены от него. В книге изречений древнего китайского мыслителя и философа Конфуция (около 551—749 год до н.э.) эта мысль также звучала: «Не смотри на то, что неправильно; Не слушай того, что неправильно; Не говори того, что неправильно; Не делай того, что неправильно».

Мидзару, Кикадзару и Ивадзару из города Никко

В русском переводе притча про трех обезьян получила несколько иное, более прозаическое звучание: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу», — и толковать его можно по-разному.

Вот, например, один из вариантов:

Когда-то давно в джунглях жили три мудрые обезьяны: одна ничего не видела, другая ничего не слышала, а третья ничего не говорила. Первая обезьяна, ничего не видевшая, сидела под густым деревом. Она всегда слушала, о чем говорили вокруг, и внимательно прислушивалась к звукам природы. Вторая обезьяна, ничего не слышавшая, внимательно наблюдала за окружающим миром и ловила все изменения, чтобы не пропустить чего-нибудь важного. Третья обезьяна, ничего не говорившая, была самой мудрой, так как она собирала воедино то, что слышала первая и видела вторая, молча обдумывала и делала выводы.

В этом варианте притчи воплощены идеи о важности внимательного восприятия мира, умения слушать, видеть и понимать все без лишних слов. Эти идеи вписываются в общие принципы восточной философии, включая учения даосизма и буддизма, где молчаливость, наблюдение и мудрое созерцание считаются важными составляющими для достижения гармонии и понимания мира.

А вот другой, современный вариант притчи, где три обезьяны выступают как Отец, Сын и Главный визирь. На этот раз действие происходит не в джунглях, а в некотором государстве, которым они правят.

Отец и Сын предаются беззаботной жизни, им нет дела до проблем простых людей. Отец не видит, в какую глубокую бездну катится его государство, Сын не слышит жалоб населения, предпочитая им превозносящие его хвалебные заверения подчиненных. Оба вместе они делают вид, что все идет нормально, и люди благодарны им за право жить в этой замечательной стране, которая признана на международном уровне как независимое демократическое, правовое, светское «государство для человека». А чтобы этот миф, хвала Всевышнему, случайно не был развеян, третье действующее лицо — Главный визирь ни одним словом не нарушает эту идиллию, сообщая правящей паре одни лишь положительные новости, касающиеся выхода в свет их новых книг, получения поздравительных телеграмм и липовых сертификатов, а также приглашений посетить дружественные страны.

В свое время Отец, будучи помоложе, выстроил большое количество дворцов, оборудованных для проведения многолюдных заседаний. Но гости в эту страну приезжают нечасто, а Сыну эти дворцы не нужны. Он научился работать «по-новому» — находясь у себя дома, общаться со своим правительством по цифровой связи. Все равно же он ничего не слышит! А то, что ему следует знать, Главный визирь пишет на бумажке (говорить-то он не может!). Бумажку курьеры доставляют Сыну домой и, когда бывает настроение, он ее читает.

Отец занимается исключительно тем, что контролирует ход строительства нового города своего имени. Но он же ничего не видит, и поэтому ему кажется, что город все еще не достроен, что надо добавить два-три новых стадиона и ипподром, памятники еще нескольким собакам, лошадям и ему самому, а также провести метро и выкопать озеро.

Надо в следующий раз взять с собой Сына и Главного визиря, думает он (думать, вроде бы, пока может, хотя и с трудом). Визирь все осмотрит, заслушает отчет начальника строительства, запишет все на бумажку, Сын бумажку Отцу прочитает, тогда он, Отец, поймет, что все идет по плану и скоро в городе можно будет жить. А кому жить, он еще не решил. «Помнится, кто-то говорил, что здесь и люди должны жить, да зачем нам люди? Еще сломают что-нибудь, траву могут вытоптать, в озеро купаться полезут… Нет, людей сюда пускать нельзя! Лучше сотню-другую обезьян завезти из Бразилии, там, говорят, их много. И нам веселее будет. Как ни крути, все же они — наши предки, добрый совет могут дать: или нам в третий раз нейтралитет подтвердить, или в одиннадцатый раз Конституцию переписать», — решил Отец и медленно, чтобы с закрытыми глазами случайно не провалиться в яму для прокладки очередного газопровода, поплелся восвояси, повторяя про себя: «Аркадага шохрат! Аркадага шохрат!»

Каждый читатель может выбрать понравившийся ему вариант или придумать свой. Мне же в заключении хочется сказать: никакие претворяющиеся слепыми и глухими правители и никакие хитрые их повадыри-визири не могут изменить картину современного мира в соответствии со своими личными предпочтениями. И сколько бы они ни делали вид, что скрываясь от действительности сами и скрывая внешний мир от своего народа, они делают благое дело, они уже отжили свой век, и о них вряд ли с благодарностью будут вспоминать потомки.

Сегодня в индийском штате Махараштра, на перекрестке шоссе Мумбаи-Пуна поселились современные Мидзару, Кикадзару и Ивадзару, которые все видят, все слышат и обо всем открыто говорят.

Фото с сайта Expedia.