Внучка знаменитого туркменского поэта, филолога, народного писателя Туркменской ССР Амана Кекилова, эколог и поэтесса Айна Кекилова, уже более десяти лет живет в США. История сначала ее семьи, а затем самой Айны — это история становления Туркменистана от начала XX века до времен президента Курбанкули Бердымухаммедова. А можно сказать, что и до наших дней: Айна не теряет связь с родиной. Татьяна Зверинцева побеседовала с ней не о политике и стереотипах, а о том, как выглядела жизнь простых туркмен в 1920-х и в 1950-х, в 1980-х и в 2000-х... Ведь основная проблема закрытости страны — не в том, что широкая мировая общественность не может узнать точную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией или по реальным урожаям хлопка. Основная проблема в том, что иностранцы в принципе не видят людей по ту сторону занавеса. Для них это странные безликие человечки в национальных одеждах, хором славящие Аркадага и дружно перекрашивающие автомобили в белый цвет. Однако на самом деле лица у граждан Туркменистана есть, причем лица живые и интересные, как и их истории.

— Здравствуйте, Айна. Как давно вы живете в США и почему решили уехать из Туркменистана?

— По большому счету, об эмиграции я и не думала никогда. Изначально я поехала в США на учебу. Моей целью было повышение уровня квалификации как эколога и совершенствование английского языка. Как позже выяснилось, я уехала навсегда. Но не потому что мне очень захотелось, а потому что родина сама от меня отвернулась. Для меня и моей семьи были созданы такие условия, что однажды я обнаружила: возвращаться просто некуда. Причем речь не о политике, я никогда не была активисткой и оппозиционеркой. Нет, мы с мужем и детьми стали жертвами банальной бюрократии и чиновничьей корысти.

До этого я несколько раз бывала в США, ездила по миру в рамках международных проектов. У меня было много возможностей уехать, мне даже предлагали работу в США. Но в Туркменистане был дом, была семья, было детство, могилы родных; было все, что держало меня. И конечно, была работа, так что мне жилось вполне неплохо, возможно даже лучше, чем многим. Я начинала карьеру в нефтегазовой сфере, потом работала в международных проектах. Можно сказать, у меня все было, почти все. Не было лишь туркменского языка, знание которого стало обязательным. А значит, у меня не было будущего.

Айна Кекилова. Гранд Каньон, Аризона, США. Фото из личного архива

При Сапармураде Ниязове вообще начались всем известные странности: переименование календаря, сокращение срока учебы в школах до девяти, а в вузах до двух лет, расцвела коррупция на всех уровнях... Вдобавок я чувствовала пренебрежительное отношение к себе, как к женщине, причем с годами ситуация ухудшалась.

В 30 лет мне было неловко появиться на пороге американского образовательного центра, потому что там в основном тусовались молодые мальчишки и девчонки 15-18 лет, а тут я... По их меркам, я была «непонятной теткой». А в 40 лет, когда я пыталась через знакомых устроиться на работу в западную нефтегазовую компанию, мне открыто сказали, что я уже «старая». Зато на работу с удовольствием брали элитную молодежь, окончившую два курса ниязовского вуза и называвшую буровую скважину «дыркой в земле». Тут поневоле задумаешься: а что же будет дальше?

Кроме того, в годы независимости в Туркменистане начал происходить своего рода естественный отбор в пользу людей, которые как рыба в воде себя чувствовали в условиях коррупции. Я не скажу, что в Советском Союзе не было ничего подобного. Все это было, но все же немного иначе, работал принцип «баш на баш». Тогда самое главное было иметь правильные знакомства. Ты мог, например, купить нужную мебель благодаря знакомству с заведующим мебельным магазином. Для знакомых заведующего продуктовым магазином в продаже находилось мясо. И даже свадебное платье и обручальные кольца доставали по знакомству.

Моя семья не очень во все это вписывалась, мы были, так сказать, «вшивые интеллигенты». Но все же жить можно было, и даже кое-какие знакомства у нас имелись. До определенного момента у нас в стране было свое место, была работа, были перспективы. В общем, все было как у всех, все были в более-менее равных условиях. Как в фильме «Мимино»: ты мне достань покрышки, а я тебе — билеты в Большой театр.

А в 1990-е годы значение стали иметь деньги. Раньше тебе помогали просто потому, что знали тебя и считали хорошим человеком. Или ожидали, что однажды ты, в свою очередь, тоже окажешь помощь. А теперь, и тут и там ждали только денег, причем больших, причем нередко в долларах. Откуда их взять? Ищи способы тоже брать взятки на своей работе. В общем, вся эта система «ты мне, я тебе» перешла на рыночные рельсы. Некоторые группы населения, так называемые «торгаши», отлично в это вписались. Интеллигенты — нет.

Без взяток стало невозможно жить, а я не умела давать взятки. Мне неловко было даже предлагать конфеты врачу в поликлинике, хотя умом я понимала, что так положено и так все давно делают.

В итоге все, кто не мог вписаться в эту жизнь, уехали из Туркменистана. Ну то есть не все, конечно, но многие. Вообще ведь у людей были разные обстоятельства. Русскоязычные уезжали, потому что все перешло на туркменский язык, а мы все получали образование на русском языке. Кто-то ехал за лучшей жизнью, кто-то менял место жительства ради детей. Нам, русскоязычным этническим туркменам, было сложнее: нас нигде не ждали. Нам приходилось приспосабливаться к новым условиям внутри страны. И мы с мужем и детьми очень долго не теряли надежды, что все получится.

— Ваша семья ведь не просто интеллигентская, она одна из тех, что стояли у истоков туркменской культуры?

— Да, я в свое время даже приятно удивилась, узнав, что стихи моего дедушки Амана Кекилова изучают в современных туркменских школах. Он писал в основном на туркменском языке, а я, как я уже сказала, городская девочка и лучше знаю русский. Так что я знакома с его творчеством хуже, чем хотелось бы. Но в годы независимости я поняла, что дедушку, как туркменоязычного поэта, очень любят и уважают.

АМАН КЕКИЛОВ (1912—1974) — советский и туркменский учёный, поэт и прозаик, педагог. Один из самых известных писателей и учёных Туркменистана XX века. Родился 9 мая 1912 года в ауле Кеши близ Ашхабада в семье бедного крестьянина. С юности и до конца жизни изучал и анализировал творчество туркменских писателей прошлого и современников. В 12 лет потерял родителей, воспитывался в ашхабадском интернате им. Ильбаева. Первое стихотворение опубликовал в 1928 году. В 1934 году принят в члены Союза писателей СССР. Автор текста первого Государственного Гимна Туркменской ССР. Много лет возглавлял Комитет солидарности стран Азии и Африки, был членом правления Союза писателей Туркменистана, членом Академии наук Туркменистана. За выдающиеся достижения в развитии науки и литературы награждён двумя орденами «Знак Почёта», медалями СССР. В 1967 году ему было присвоено звание Народного писателя Туркменистана, в 1972 году — заслуженного деятеля науки Туркменистана. Скончался 13 декабря 1974 года. В Ашхабаде его имя носит улица и Педагогический техникум, где он учился и преподавал. В 2010 году в Ашхабаде на Аллее Славы в числе выдающихся писателей и деятелей искусства открыт бюст Аману Кекилову.

Я хорошо помню дедушку, помню рабочую атмосферу в его комнате... Я жила рядом с ним с рождения и до шести лет, сидела у него на коленях во время посиделок с друзьями. Бабушка ругалась, что я дышу дымом сигарет, но забрать меня было невозможно.

Я сама посвятила дедушке стихотворение:

Я помню запах сигарет

И стол рабочий…

А за столом серьезный дед,

И мелкий почерк...

И полки с книгами вокруг:

Труды, поэмы,

Шекспир, Вольтер и Мопассан,

И сказки, и родной дестан,

Любые темы...

Испещрены поля у книг

Арабской вязью.

Ах как хотелось прочитать

Все эти сказки!

Рабочий кабинет поэта,

Святых святая.

И в пепельнице сигарета

Тихонько тает...

Дедушка родился в 1912 году в многодетной семье бедного крестьянина в ауле Кеши под Ашхабадом. Первые уроки творчества ему преподал дядя Айдогды-ага, который не умел писать, но знал наизусть множество стихов Махтумкули, Молланепеса, Мятаджи. Дедушка с братьями, подражая дяде, начали соревноваться в сочинении стихов.

С 1922 года дедушка воспитывался в интернате, куда его пристроил двоюродный брат. Моя бабушка тоже выросла в интернате. Своих родителей бабушка практически не помнила, а помнила лишь, как ехала с мамой на арбе, и вдруг откуда-то налетели всадники, утащившие маму за косу куда-то в неизвестность. Осиротевшую девочку спустя какое-то время нашли другие всадники, которые накормили ее, напоили и забрали в ашхабадский интернат.

Уже в 14 лет бабушка сама стала учительницей: она участвовала в кампании ликвидации безграмотности, ездила по селам вместе с подругой-узбечкой и учила детей и взрослых читать и писать. Тогда в Туркменской ССР насчитывалось семеро грамотных на 1000 человек. Бабушка была одной из первых комсомолок в республике, и ее отрядили на эту ответственную работу.

Однажды в ходе поездок по селам на бабушку обратила внимание женщина, знавшая ее мать. Они с нею были очень похожи. Благодаря этой женщине мать и дочь встретились спустя много лет. Мать рассказала, что в тот день на арбе она пыталась убежать от бая, на которого работала, но ее поймали и вернули. Об отце девочки мать ничего не сказала. К тому времени, как они увиделись, у нее уже была другая семья. Потом бабушка уехала из того села и больше не возвращалась. Со своей матерью она хоть и встретилась, но связи между ними не возникло, слишком много лет прошло.

А потом и дедушку, и бабушку отправили учиться в Москву, где они познакомились и поженились. Однажды дедушка пригласил бабушку в театр, но лишних денег у него не было, поэтому они долго сидели в буфете и пили пустой чай. Тут из-за соседнего столика ушли люди, оставив нетронутую тарелку с пирожными. И вот дедушка взял эту тарелку, и они их ели... Вот так он за ней ухаживал.

Аман Кекилов с женой. Фото из личного архива А. Кекиловой

В 1937–1938 годах молодая семья с младенцем, их первой дочерью, вернулась из Москвы в Туркменистан. Первое время они жили в ауле (селе), в доме старшего брата дедушки. Там на бабушку, приехавшую на каблучках, в чулочках, пальто до колена и модном беретике, набросилась толпа женщин в накидках-яшмаках. Они не хотели даже сидеть с нею рядом, потому что она... мыла руки мылом. Для них мыло было «харам», то есть грех.

Это забавная история, и их могло бы быть больше... Бабушка многое рассказывала, жаль, что я была маленькой и интересовалась этим не так сильно, как следовало бы.

Конечно же, европейская одежда бабушки тоже возмутила родственниц. Они стали требовать, чтобы она купила туркменское платье и яшмак. Ее же волновала даже не столько идеология, сколько деньги: финансов у молодоженов было немного, дедушка только начинал искать работу.

Когда эта история дошла до хозяина дома, тот приструнил своих женщин. Обновки покупать не пришлось. А чуть позже им дали отдельное жилье. Дальше было всякое... Семья пережила Ашхабадское землетрясение 1948 года, моя мама, будучи ребенком, чуть не погибла под завалами. После стихийного бедствия они временно уехали в Чарджоу (ныне Туркменабад), потом вернулись в заново отстроенный Ашхабад. Тема землетрясения отражена в дедушкином романе в стихах «Любовь»:

Спал Ашхабад предутренним,

Спал безмятежным сном,

Секунды его последние

Отсчитывал метроном.

Казалось это зубчатое

Стучит колесо судьбы…

Стихийные силы землю

Вдруг подняли на дыбы.

В 1967 году дедушке присвоили звание народного писателя Туркменской ССР, а в 1972 году, за два года до смерти, — звание заслуженного деятеля науки. Он ведь был не только поэтом, но и филологом.

Аман Кекилов. Фото из личного архива А. Кекиловой

Я помню, как в 1974 году у дедушки случился инфаркт, мы ходили к нему в больницу... Потом его выписали, мы встретились на улице, обнялись и договорились, что на выходных я приду в гости. Мы о многом хотели поговорить. Но в ту же ночь дедушки не стало. Впоследствии я назвала в его честь своего сына.

— А ведь в вашей семье была еще одна поэтесса, Аннасолтан Кекилова, которая, в отличие от дедушки, оказалась не заслуженной и обласканной, а наоборот? Она была диссиденткой, ее госпитализировали в психиатрическую больницу...

АННАСОЛТАН КЕКИЛОВА (1942—1983) — советская и турменская поэтэсса, диссидентка, племянница Амана Кекилова. Родилась в поселке Кеши близ Ашхабада. Окончила Туркменский государственный университет. После окончания университета два года проработала в средней школе, также писала детские стихи. В шестидесятых годах вышли в свет три книги с её стихами, изданные под редакцией детской газеты «Мыдам Тайяр». В конце шестидесятых стала сотрудничать с группой московских правозащитников. Открыто высказывала критические взгляды в отношении ЦК КП Туркмении, обращаясь в адрес XXIV съезда ЦК КПСС. Последующие увольнения с работы, прекращение издания книги и неоднократные вызовы в КГБ побудили Аннасолтан отказаться от гражданства СССР и обратиться за политическим убежищем в посольство Великобритании. В 1971 была арестована КГБ, признана невменяемой и помещена в психиатрическую клинику, где провела 12 лет. Скончалась 19 июня 1983 года.

— К сожалению, я очень мало знаю про Аннасолтан. Эта тема была в семье табу. Я предположу, что ее история повлияла на жизнь всех членов семьи. Очень жаль, что ее творческий путь был недолгим, и немногое из ее стихов сохранилось. К сожалению, ее единственный сын погиб в аварии. Она назвала его Роберт, в честь Роберта Рождественского.

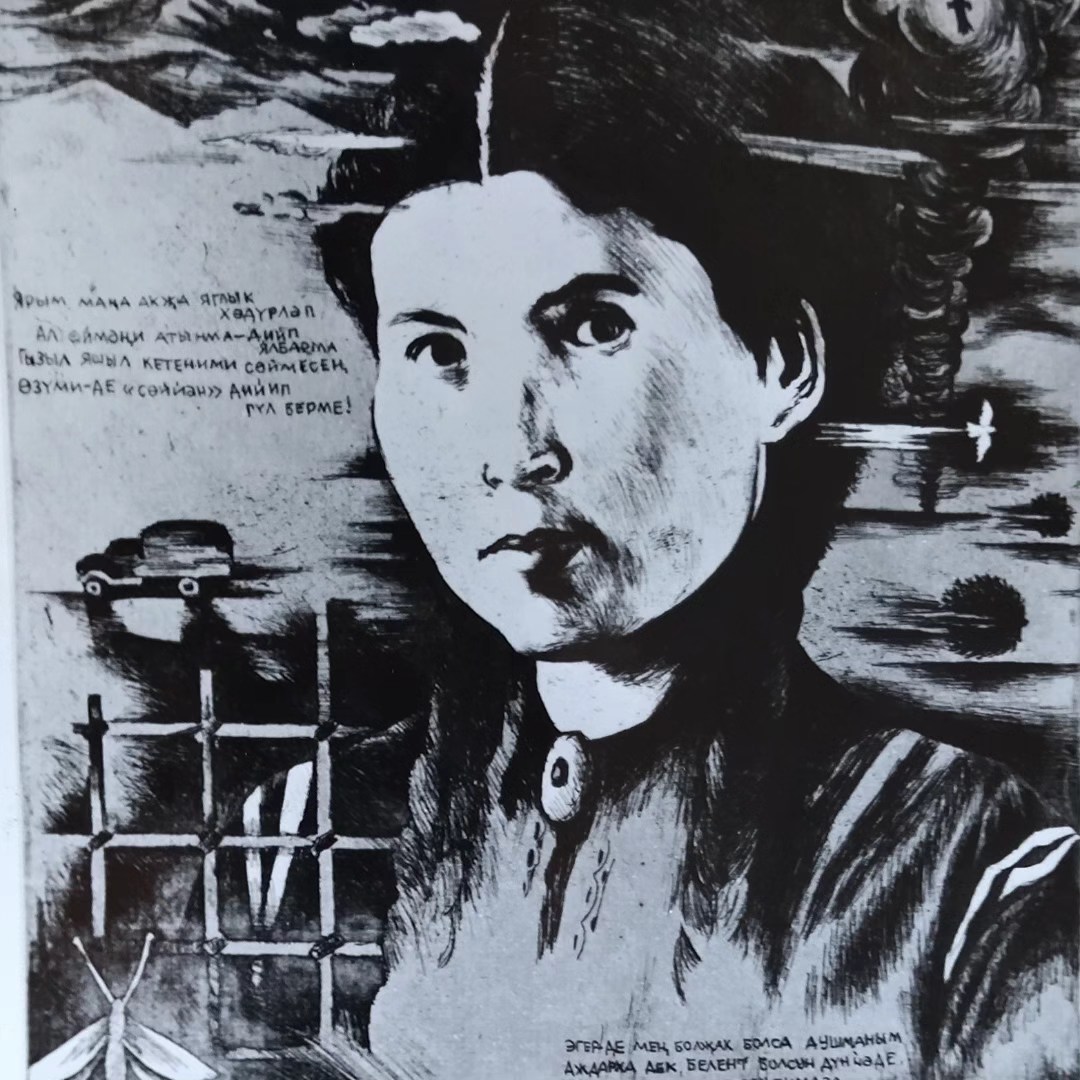

Заслуженный деятель искусств Туркменистана, художник Меред Клычев. «Портрет поэтэссы Аннасолтан Кекиловой».

— Могла ли ваша бабушка подумать, что уже через 70 лет туркменкам придется вновь ходить в длинных платьях? Расскажите, как это произошло, ведь в позднем СССР туркменские женщины одевались по-европейски?

— Да, в 1980-е ничего такого не было, все, кто хотел, носили короткие юбки, джинсы и вообще одевались модно и современно. Туркменский наряд городские женщины надевали по особым случаям. В сельской местности длинное платье и платок были традиционной одеждой, но в городе оно было не так сильно распространено. В городе, как и везде в СССР, проблемой было достать джинсы. Но если достала — носи... А кто не мог себе позволить такую роскошь, те шили брюки сами. Возражать против брюк могла семья, но не государство. Такие семьи были, они запрещали девушкам выглядеть слишком смело... Но это касалось далеко не всех.

В целом культура, язык, традиции и обряды туркмен сохранялись в семьях, в основном, в селах. В столице преобладал русский язык. Вот мой дедушка писал и говорил на туркменском, по-русски изъяснялся с акцентом, чего очень смущался. Поэтому он решил, что его дети должны знать русский язык в совершенстве, и все дома говорили только по-русски. Потом, в 1990-е, бабушка очень жалела, что я не говорю по-туркменски. Но увы, изучения языка в школе было недостаточно, чтобы свободно говорить на нем, а в семье мы общались только на русском.

А затянули гайки с внешним видом женщин постепенно... Сначала ввели зеленые национальные платья как форму для девочек в туркменских школах. Это было нормально, ведь и раньше в СССР была школьная форма. Более того: и в советское время существовали туркменские школы, в которых вместо стандартной общесоюзной формы носили длинные национальные платья и фартучки. И даже в обычных школах, когда девочки достигали определенного возраста, они переходили на длинные платья. Это было в порядке вещей.

А некоторые девочки, да и мальчики тоже, в старших классах вообще переводились из русских школ в туркменские. Но тут дело было не в одежде... Это была хитрость. Уровень преподавания в туркменских школах был ниже, поэтому ребенок, раньше учившийся в обычной советской школе, получал более высокие оценки в аттестате. А от этих оценок напрямую зависела возможность поступления в вуз.

В общем, для туркменских школьниц национальные платья не были каким-то невиданным новшеством. Это требование люди восприняли нормально. Но потом во всех русскоязычных школах сократили классы обучения на русском языке и добавили туркменские классы, школы стали наполовину туркменскими, и всех учениц перевели на эти зеленые платья. Даже если кому-то из девочек это не нравилось, возражать было бесполезно.

А потом в похожую, но гораздо более дорогую «униформу» одели студенток. Это была целая история: каждый год требовали новый цвет, новую ткань... Часто это был панбархат, что в туркменском климате немыслимо жарко. Да ведь это еще и дорогое удовольствие: отрез на платье, работа портнихи, вышивка, плюс обязательно головной убор, вышитая тюбетейка-тахья... Но люди не протестовали. Лишь между собой возмущались, почему традиционный наряд стал формой только для девушек; мужской национальный костюм тоже достаточно колоритный: шаровары, сапоги, меховой тельпек. Однако для мужчин в современном Туркменистане нормой считается европейский классический костюм.

Потом девочкам-студенткам еще и сказали носить косы — темные, длинные, как у «настоящих туркменок». А тогдашние студентки порой были даже блондинками, в том числе натуральными, да еще и со стрижками. Русские, армянки, даже туркменки бывают рыжие и блондинки... Откуда у них длинные темные косы? И их начали покупать... У меня знакомая сделала на этом хороший бизнес, она возила из ОАЭ и Китая искусственные косы. Привозила их в конце лета, перед началом учебного года, и студентки на рынках разбирали их в огромных количествах.

— А студентки не туркменской национальности не говорили, что хотят носить свои собственные национальные костюмы и прически, русские или армянские?

— Нет, такого не было. Высшее образование на тот момент уже стало дорогим и недоступным, если кому-то удалось впихнуть дочь в вуз, то не было смысла рисковать отчислением. А уж о каких-либо правах национальных меньшинств вообще никто и не слышал. Там и термина такого не было. За папины или мамины деньги все хотели получить диплом. А если ты начинала бунтовать, тебе грозили отчислением, а значит и деньги улетали в трубу.

— И как это все перешло на взрослых женщин?

— Тоже постепенно... Сразу оговорюсь: даже сейчас не все туркменские женщины обязаны ходить в этих платьях. Это касается сотрудниц бюджетных учреждений, причем многое зависит и от начальства в конкретном учреждении, и от должности, и от того, насколько женщина находится на виду и часто ли взаимодействует с посетителями. Например, какая-нибудь медсестра, работающая в глубинах больницы, может ходить на работу просто в длинном платье, не в туркменском... Хотя, конечно, не в коротком платье и не в брюках. От учительниц русского языка в школах тоже часто не требуют туркменского костюма. Им достаточно длинной юбки и жакета или блузы.

Начали это вводить, если я правильно помню, в Минздраве, где министром был будущий президент Курбанкули Бердымухаммедов. Сначала требовали просто длинные платья и юбки, а брюки и короткие юбки запретили. Затем запретили короткие рукава... И наконец дошло до национальных платьев. Но не в той степени, о которой порой пишут иностранные СМИ.

Почему же иностранцы считают, будто бы все туркменки одеваются только так? Такое впечатление создают сознательно, это как бы официальный образ туркменской женщины. Наш национальный бренд. На официальные мероприятия все участницы — и медсестры, и учительницы — должны приходить в национальных платьях. А поскольку эти мероприятия обычно бывают «добровольно-принудительными», иметь платье в шкафу должна каждая бюджетница и вообще каждая женщина, посещающая чаре, форумы, встречи, выставки и торжества.

Допустим, той же школьной учительнице говорят, что к пяти утра надо собрать весь класс и явиться на открытие стадиона. Тут уж все понимают, что одеваться надо «правильно». Или бизнес-вумен едет на форум, чтобы рассказать со сцены об успехах своей фирмы... Она тоже уже все знает про форму одежды. Потом их снимают на камеру для телевидения, фотографируют для СМИ... Так и складывается впечатление, что иной одежды у нас нет.

Вот я, например, национальное почти никогда не носила. У меня была пара туркменских платьев, но надевала их я редко, только по собственному желанию. Я за десять лет в США чаще носила туркменское платье, чем за всю жизнь в Туркменистане.

— Вместе с платьями в страну пришел культ личности Ниязова. А это как произошло? Ведь в советском Туркменистане не было культа, например, Горбачева или Хрущева.

— Ниязов заменил не Горбачева и не Хрущева, а Ленина. Культ личности Сталина развенчали, а вот портреты Ленина до самого развала СССР оставались во всех школьных классах, во всех учреждениях... Дети учили сказки про Ленина, в каждом городе стоял памятник. И вот в годы независимости мы все однажды обнаружили, что теперь живем среди портретов Ниязова, на купюрах и монетах тоже его портреты, в каждой машине, в самолетах, кабинетах, везде был Ниязов. Его называли Туркменбаши и Сердар.

Памятник В.И. Ленину в Ашхабаде, 2015 год. Фото: https://tomkad.livejournal.com/

Доходило до смешного: изначально Ниязов на портретах был седым, а потом его стали изображать черноволосым. И вот старейшины на полном серьезе рассказывали на различных мероприятиях, что это Аллах поцеловал его в темечко и он помолодел, или что-то вроде того... Хотя все знали, что президента покрасили турецкие парикмахеры, но все же слушали эти сказки и молчали. Про Ленина тоже ведь говорили много такого. Люди привыкли. Даже к обязательным портретам Туркменбаши на зданиях психиатрической лечебницы или кожно-венерологического заведения относились с почтительным юмором.

Только Ленин давно умер, а Ниязов оставался живым... И это оказалось хуже.

— Туркменистан — действительно едва ли не единственная постсоветская страна, которой удалось плавно, без каких-либо потрясений перейти от советской идеологии к новому авторитаризму. Там не было, например, войны, как в Таджикистане, жители которого все же получили возможность несколько «встряхнуться».

— Именно так. Когда американские друзья спрашивают меня, что такое Туркменистан, я отвечаю: это как Советский Союз, только намного хуже. Потому что СССР был большим, там не были все на виду, там лично министр иностранных дел и президент не могли придирчиво согласовывать все списки выезжающих за рубеж. И ты всегда мог без визы и согласований поехать куда-то дальше Каспийского моря. В независимом Туркменистане все закапсулированы, все проблемы советской идеологии и быта не только сохранились, но и развились. Было даже такое, что мы не могли поехать в другой город навестить родственников без специального пропуска, что-то типа визы внутри страны.

Воспоминания о советских временах у меня примерно такие же, как у жителей других уголков страны. Газировка с сиропом, телефонные автоматы, поздравительные открытки родственникам ко всем праздникам, фотографии артистов, вырезанные из журналов... Четверг — рыбный день в школьной столовой, по воскресеньям — «АБВГДейка» по телевизору... И прямо от этого всего мы без перерыва прыгнули в ниязовский культ. Вместо газеты «Правда» — «Нейтральный Туркменистан», вместо программы «Время» — «Ватан».

Плюсов по сравнению с советской эпохой в независимом Туркменистане практически не случилось. Разве что наладились чуть более живые связи с зарубежьем: открылись образовательные центры западных стран (правда, потом их прикрыли), а кто-то получил возможность ездить за товарами в Турцию и Китай... Я помню, как в Ашхабаде в 1990-е годы открылся первый иностранный магазин, иранский. Люди стояли в очереди часами, чтобы просто попасть внутрь и посмотреть на невиданную одежду и продукты. Денег, чтобы что-нибудь купить, почти ни у кого не было. Я тогда работала в нефтегазе, но и у меня хватило денег только на небольшой кулек заморских конфет.

А позже в годы независимости произошло очень заметное расслоение общества на бедных и богатых. Изначально все были примерно равны, а сейчас верхи и низы — это небо и земля.

— Расслоение, наверное, есть, но кое-какие реалии жизни даже бедных туркмен кажутся загадочными. Каким образом люди, с трудом высчитывая манаты на покупку хлеба, дают за поступление в вуз или за выезд за рубеж взятки в размере нескольких тысяч долларов?

— Они влезают в долги, впадают в зависимость от богатых родственников и знакомых. Таковы особенности местной экономики, она полна негласных долговых обязательств. И ладно бы только взятки, но ведь каждая бедная семья еще и считает своим долгом сыграть для сына богатую свадьбу! Они берут астрономическую сумму в долг, чтобы позвать больше гостей, чем было у соседей, а потом чуть ли не пожизненно ее возвращают.

— Страдают именно родители сыновей или для дочек тоже надо собирать приданое?

— Приданое для девушки собрать проще. Помню, даже в советское время студентки из глубинки в свободное время вышивали себе для приданого разнообразные узоры на платьях и балаках. А родители мальчика должны и устроить свадьбу, и заплатить калым за невесту, и нарядить ее в золото-бриллианты, и предоставить жилье молодым... Это огромные затраты.

Хотя случаются и исключения. Так, в конце 1990-х, когда была очень распространена героиновая наркомания, поговаривали, что «хороших» мальчиков осталось очень мало, так что родители невест стали менее привередливыми. Шутили, что они скоро сами начнут приплачивать редким приличным женихам. Смех смехом, но именно на героине в те годы некоторые люди разбогатели и превратились в тех самых богатых родственников, у которых бедная родня смиренно занимала деньги на свадьбы...

— Так все же, как вы попали в США?

— Можно сказать, случайно. Сначала я несколько раз побывала в США по делам , потом меня не выпустили, а затем я поехала учиться в магистратуру и осталась. Это если вкратце... А о подробностях сейчас расскажу.

Впервые возможность посетить США, а точнее Аляску появилась у меня в конце 1990-х годов. Я работала в нефтегазовой сфере. Все началось с того, что шеф попросил меня сходить вместо него на семинар, устроенный американцами. Он-то думал, я просто принесу ему материалы, но для меня этот вечер оказался судьбоносным. Я пообщалась с людьми, познакомилась... А буквально через несколько дней американцы начали собирать делегацию в поездку и включили в состав меня. Семинар был в пятницу, а приглашение поступило в понедельник.

Айна Кекилова. Фото из личного архива

Я сразу сказала, что поехать я хочу, но ничего не получится: за границу не выпустят женщину. В итоге поначалу меня действительно не выпустили. Лично Ниязов вычеркнул мое имя из списка членов делегации. Представляете, чем занимался глава государства? То открывал какие-то новостройки в Ашхабаде, то согласовывал списки покидающих страну... При этом я была единственной, кто имел в этой поездке профессиональный интерес, как специалист по охране окружающей среды. Остальные — министры, директора и прочие высокопоставленные лица. Для них это была просто интересная и престижная прогулка.

Но перед самой поездкой вдруг оказалось, что по американским правилам в делегации не могут быть одни только мужчины. Хорошо бы еще расовое разнообразие, но если чернокожих у нас не найдется, то надо включить в группу хотя бы женщин. Наши срочно начали подсовывать своих дочерей и любовниц, но им ответили: нет, так не пойдет, все документы уже готовы, билеты и отели зарезервированы, и они не могут менять человека в последний момент. В противном случае организаторы пригрозили отменить поездку.

Так я чудом оказалась за границей. Мне позвонили в последний момент и сказали приходить с паспортом. Собирать вещи пришлось за один день. Все потому, что те самые министры и их замы не хотели лишаться «прогулки», на которую уже настроились.

Потом я побывала в США еще дважды. Третья поездка была связана с проведением исследования и длилась четыре месяца. Мне сказали, что дать отпуск на такой длительный срок не могут, поэтому передо мною встал выбор: либо отказаться от поездки, либо потерять работу. Мне пришлось уволиться, что многие в моем окружении считали безумием. Мне говорили: как можно бросить работу ради поездки?

Но я уже тогда не видела для себя будущего в нефтегазовом секторе, где доминировали мужчины. Они открыто выражали недовольство и недоумение, что в загранкомандировки отправляют женщину. «Какая от тебя будет польза? Что ты там делать будешь?», — спрашивали они. Я отвечала: «А ты?». Они говорили: «Я хоть денег привезу». И действительно, для них это было прежде всего возможностью подкопить командировочные и вернуться с ними домой. Зато женская братия меня поддерживала и поздравляла с успехом. Немногим из нас удавалось выехать из Туркменистана в деловую поездку.

После возвращения из США я, конечно, уже не хотела вновь идти в нефтегазовую отрасль. Помню, пришла поздороваться с бывшим шефом, и он спросил, не хочу ли я вернуться назад, ведь скоро будут строить новые элитки. Но даже ради элитного жилья я не захотела опять работать в госсекторе. И я не пропала без работы, как мне кое-кто пророчил, а начала трудиться в международных проектах... Например, меня пригласили заниматься изучением проблем Каспийского моря вместе с учеными из Казахстана, России и Азербайджана. Нашими коллегами были специалисты из стран Европы, ранее занимавшиеся подобными проектами на Черном и Северном морях.

Бывшие коллеги называли меня «ЦРУшницей», а иностранцы ценили за то, что у меня была полезная специальность и одновременно знание английского языка, который я к тому времени подтянула, работая в проектах. В то время по программам обмена ездили в основном те, кто закончил иняз. У них был язык, но не было никаких других профессиональных навыков. Человек с профессией, способный без переводчика говорить с иностранцами, был редкостью.

— И как это переросло в эмиграцию?

— В 2002 году я выиграла стипендию на обучение в США и должна была начать учебу в 2003... Но тут случилась инсценировка покушения на Ниязова, и меня не выпустили из страны. Выездные визы, которые буквально перед этим отменили под давлением международных организаций, вернули обратно.

Мои дети, как и многие другие, в то время учились в России. Система образования в Туркменистане была практически уничтожена, как и здравоохранение, культура и многое другое. В то время в Туркменистане студенты учились всего два года, которые в основном уходили на посещение мероприятий и изучение Рухнамы. Более того, чтобы поступить в институт, надо было иметь два года стажа по специальности, да еще и дать весьма крупную сумму в долларах, хотя конвертация была запрещена. Перед родителями выпускников стояли вопросы, как устроить на работу 15-16-летнего подростка, где найти денег и как их обменять.

Но в России дети не успели проучиться и года, когда случилось «покушение» и власти закрыли конвертацию денег для оплаты за обучение. Нам стало нечем платить, приходилось бросать учебу и возвращаться, но вузы их не выпускали из России, пока долг не будет погашен... Это был отдельный скандал.

Что же касается моих собственных поездок, то меня категорически отказывались выпускать. В какой-то момент я обратилась к женщине, которая была вхожа в МИД и за большие деньги умудрялась делать визы даже для людей с криминальной историей. Но и она не смогла пробить для меня выезд. Мои документы проходили все уровни проверки, но в финале МИД ни в какую не подписывал их. Похоже, я крепко насолила кому-то. Кому именно — я так никогда и не узнала.

Возможно, меня невзлюбили из-за истории с возвращением студентов, я ведь очень активно старалась выручить сыновей и остальных учащихся, которые застряли в России вместе с ними. Я ходила в МИД, в Минобразования, писала запросы и наверняка намозолила всем глаза. Таких было немного, большинство родителей даже ради собственных детей боялись надоедать чиновникам.

А однажды в американском образовательном центре мне сказали, что посол США попросил за меня лично у Ниязова. Узнав об этом, я сразу сказала: ну, теперь точно меня внесут в черный список. Кто она такая, за которую сам посол просит у самого президента? Американцы этих тонкостей не понимали. Им казалось, что они мне помогают, а в итоге они меня окончательно утопили.

Лишь через несколько лет мне наконец удалось выехать — для начала в Ташкент, где встречались выпускники одной из американских программ. Затем к власти пришел Бердымухаммедов, который вернул назад все, что запретил Ниязов: десятилетку в школе, четыре года в вузах, нормальные названия месяцев и дней недели, праздники, даже обещал свободный интернет. И выездные визы снова отменили...

Однако со временем выяснилось, что изменилось в стране не так уж многое... В частности, не поменялись чиновники, всюду ищущие выгоду и не пытающиеся помогать гражданам в их проблемах.

— Да, вы говорили, что вас фактически вытолкнули в эмиграцию. Но как?

— После России мои дети вновь уехали учиться за границу: один сын в США, другой в Киев. И вот с тем, что уехал в Америку, случилась беда. У него украли все документы. Что делает гражданин любой страны в такой ситуации? Спокойно идет в свое посольство или консульство и получает помощь дипломатов. Но сын никак не мог попасть на прием к туркменским дипломатам, даже по телефону и электронной почте достучаться до них не получалось.

Мне пришлось подключать знакомства в Ашхабаде, и наконец мне дали контакты сотрудника посольства в США, который согласился пообщаться с сыном. Тот заявил, что ему следует получить справку репатрианта, по ней вернуться в Туркменистан и восстановить паспорт. Дипломатические учреждения Туркменистана за рубежом ни тогда, ни сейчас паспорта не выдавали, хотя у них есть для этого все полномочия.

Нюанс состоит в том, что если бы сын вернулся на родину по такой справке — обратно его уже бы не выпустили. Жалко было прерывать едва начатую учебу, терять все перспективы... Так что мы с семьей посовещались и решили, что сын останется в США без паспорта. Для учебы ему были нужны только американские водительские права, которые у него сохранились. Мы хотели хотя бы получить справку репатрианта, но не ехать в Туркменистан... Однако выяснилось, что справку дают только под купленный авиабилет, и действует она только месяц.

Чтобы хоть как-то помочь 22-летнему сыну, застрявшему в чужой стране, я сама поехала в США на учебу, которая должна была продлиться несколько лет. Потом ко мне присоединился муж. Но даже тогда я еще не думала, что не вернусь. У нас в Ашхабаде оставалась квартира, за которой присматривала моя мама. Там хранились все мои личные вещи.

Но, спустя какое-то время, нашим отсутствием заинтересовалась коммунально-эксплуатационная служба Минобороны. Эту квартиру когда-то выдали мужу как военнослужащему. Когда я в первые разы посетила США, его отправили в отставку из армии, но квартиру забирать не стали... Это был не ведомственный дом, а обычный городской, но в советские времена в каждом доме десять процентов квартир отдавались военнослужащим.

А когда началась пандемия коронавируса, министерство обратилось в суд с требованием изъять квартиру. В иске говорилось, что все члены семьи уехали за границу на постоянное место жительства, хотя на тот момент никто из нас не имел вида на жительство за рубежом. Я и два сына выехали с целью учебы, а муж для воссоединения с семьей.

Первый суд министерство проиграло, а в суде у моей мамы за это потребовали 500 долларов. Я ругалась, что она отдала деньги, не получив окончательных, железных документов на квартиру и акта о передаче жилья от военных на баланс города. И точно: вскоре министерство подало апелляцию и выиграло. Мою маму обязали срочно освободить квартиру от моих вещей. И даже при всем желании никто из нас не мог приехать, чтобы доказать, что мы никуда не исчезли. Туркменистан был закрыт для мира, билеты на самолет купить было невозможно, регулярных рейсов во время эпидемии не было.

Момент был подобран идеально, и не просто так: сотрудники коммунально-эксплуатационной службы Минобороны получили возможность выдать (а по факту нелегально продать) квартиру другим военнослужащим и получить с них взятку... В пандемию многих людей, оказавшихся за рубежом, таким образом лишили жилья.

Впоследствии моя мама пришла в суд и сказала той судье, что она лишила квартиры внучку заслуженного человека, народного писателя, изучаемого в школах. Судья сама была в шоке. Оказывается, она не понимала, с кем имеет дело. Думала, мы просто однофамильцы. Но дело уже было сделано.

Ну а нам оставалось только приспосабливаться к постоянной жизни в США. Ведь квартира — это не только жилплощадь, но и прописка. Даже если мы сейчас вернемся, мы не будем иметь ашхабадской прописки и не сможем ни найти работу, ни сделать что-либо еще. Нас просто могут выгнать из столицы, как иногородних, хотя мы коренные ашхабадцы. Это не как в другой стране, ты не можешь просто вернуться и какое-то время жить у той же мамы или снимать квартиру.

Вот так, дважды родина отказалась от нас. Думаю, если бы дипломаты оперативно сделали паспорт сыну, а в Ашхабаде у нас никто не отнял бы квартиру, я точно бы однажды вернулась домой.

— И ведь это был еще не конец испытаний для вашей семьи. В начале российско-украинской войны вам пришлось вывозить младшего сына из Украины...

— Да, тогда я, которая до этого не смотрела новости лет двадцать, не отрываясь от телевизора, впитывала все подряд на русском, английском и украинском языках. Я надеялась, я ждала, что вот сейчас скажут — война закончилась, разрушения и ракетные обстрелы прекратились, люди не пострадали. Но этого никак не происходило. Я поссорилась со многими ашхабадскими друзьями в «Одноклассниках», потому что они поддерживали Россию и пеняли мне равнодушием к детям Донбасса.

А мой сын и его жена с грудным ребенком оставались под бомбами в Северодонецке, и у них в первые дни не было возможности выехать. Они завесили окна и двери одеялами и матрасами, жили в крохотном коридорчике вокруг коляски с младенцем, в надежде, что если дом попадет под бомбежку, они будут вдали от окон и смогут уцелеть. Хорошо, что интернет хоть какой, но был, и раз в день мы получали весточку, что они живы, что пока есть свет и вода.

Айна Кекилова на демонстрации в поддержку Украины, март 2022 года. Туксон, Аризона, США. Фото из личного архива

Лишь рано утром 2 марта мои дети взяли на руки грудную дочку и пошли на вокзал. Появилась надежда, что из города пойдет эшелон на эвакуацию. Они провели девять часов в темном и холодном бомбоубежище, пока железнодорожники проверяли безопасность путей. Путь, который в мирное время занял бы четыре-пять часов, оказался долгим и мучительным. Но они добрались до западной границы Украины, и нашлись добрые люди, которые встретили их на вокзале и приютили у себя дома. Я безмерно благодарна этой украинской семье. Они прожили почти неделю в Мукачево. Там моей внучке исполнилось полгода. Этот ребенок родился с сердечными проблемами, ее оберегали от любого негатива, и вот ей довелось увидеть войну... А родители никак не могли оформить документы, чтобы перевезти ее через границу.

Сын с женой оказались на перепутье, рядом была граница с Румынией, Словакией и Венгрией. Я стала звонить в американские посольства в каждой из этих стран в надежде обеспечить сыну визу. Но виз беженцам не давали, а ехать с младенцем на руках в неизвестность им было страшно. И тут нам опять повезло. Моя старая подруга пригласила семью сына к себе в Германию, пообещав помочь. Там они прожили три месяца при монастыре.

А я тем временем пыталась достучаться до консульских служб и посольств, искала информацию, как же их можно привезти к нам в США. Я даже связалась с местным телевидением и с удивлением узнала, что у нас в городе есть украинская ассоциация. Наконец американские власти приняли нормативные акты о приеме беженцев из Украины. В итоге нашей семье удалось наконец воссоединиться. Сын, его жена, ребенок и теща приехали в США. Похоже, что о возвращении речь не идет: все в Северодонецке уничтожено, в одну из квартир семьи сына попал снаряд. Хотя вернуться они хотят, но только после окончания войны и в том случае, если земли вновь отойдут Украине.

— И чем вы сейчас занимаетесь в США?

– Я работаю все так же в сфере экологии. Не скажу, что адаптироваться было очень легко... Многое было для меня необычно. Я долго привыкала к тому, что машина — это не роскошь, а средство передвижения, зато общественный транспорт совершенно не развит; к тому, что здесь бездомные бесплатно получают больше еды и одежды, чем себе могут позволить наши пенсионеры; к тому, что в Америке люди лишены советской житейской изобретательности, но зато их студенты в вузах изучают темы, по которым у нас защищают диссертации... А еще на меня часто обращают внимание на улице, когда я иду на каблуках: здесь все носят только удобную обувь. Но я не могу ходить в платье и кроссовках!

Но в итоге мне удалось справиться и стать здесь своей. Забавный момент: у меня появилось много друзей среди чернокожих и азиатов, которые видят во мне белокожую красавицу. А в Туркменистане я считалась смуглой и узкоглазой...

При этом я не забываю историю своей семьи, пишу кое-какие заметки, со временем надеюсь издать настоящие мемуары. Жаль, что времени ни на что не хватает.

— Кстати, насчет вашей профессии... Вы что-нибудь можете сказать об экологии в современном Туркменистане? Оттуда приходит много тревожных новостей: обмеление Каспия, утечки метана...

— К сожалению, в последние годы я не следила за публикациями о Туркменистане. Но вот сейчас посмотрела статьи в международной прессе о выбросах метана, почитала речь Сердара Бердымухаммедова на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре этого года... На мой взгляд, ситуация крайне нехорошая для репутации страны. Да и с экономической точки зрения нерационально просто выпускать газ на ветер, когда его можно было использовать для нужд сельского населения или для энергообеспечения объектов на месторождениях.

В США полигоны отходов или заводы по переработке сточных вод собирают метан, выделяемый в результате биоразложения, и используют его для собственных нужд или продают населению. Конечно, в Туркменистане, где есть достаточные запасы природного газа, такие проекты могут казаться излишними, и никто не будет вкладываться в их реализацию. Хотя я уверена, что далеко не все сельские районы газифицированы, и народ бы не возражал против дополнительного источника энергии. Но для этого нужна целенаправленная внутренняя политика по развитию возобновляемых источников энергии. Из речи президента я могу сделать вывод, что без финансирования извне Туркменистан не будет вкладываться в изменение ситуации.

Они пишут, что «недавно в Туркменистане утверждена Дорожная карта по развитию международного сотрудничества, направленного на изучение вопроса по присоединению Туркменистана к Глобальному обязательству по метану»... Я думаю, это долгая история. Инициативы, предложенные Туркменистаном, если будут приняты, станут ступенькой в международную политику для подрастающего поколения элитных деток, но реальные результаты мы увидим не скоро.

— О Туркменистане вообще можно найти очень мало живых и честных воспоминаний. Зато пропаганды, которая выглядит по-настоящему карикатурной, как стихи Гозель Шагулыевой, — хоть отбавляй. Скажите, а внутри страны люди действительно верят во все это? Они не понимают, что это смешно?

— Нет, они все понимают. Но в них очень силен страх. Все это держится не на вере, а на страхе. Если я созваниваюсь с родными из Туркменистана, они опасаются сказать лишнее слово. Все выписывают те газеты, которые приказали выписывать на работе, и не обсуждают между собой, умно или глупо выглядит написанное там. Да к тому же сколько можно смеяться? Люди видят весь этот напыщенный официоз с детства, им начинает казаться, что это норма.

Туркменистан действительно перешел в новую эпоху очень плавно, так что страх фактически без перерыва преследовал людей с 1930-х годов. Они к этому привыкли, целые поколения на этом выросли. Вот как с покрашенными волосами Ниязова: все знали про турецких парикмахеров, но никому не приходило в голову это открыто обсуждать и смеяться. И сейчас, насколько я знаю, ничего особо не изменилось.

— А молодежь? Нет ли такого, что она, в отличие от родителей, смеется над газетами и хочет жить иначе?

— Нет, молодежь вполне органично вписывается в существующую реальность. Все как было с нами: кто-то старается уехать, а кто-то... На самом деле, если подойти к делу с умом, в Туркменистане можно жить. Нужно получить правильное образование, завести знакомства, удачно жениться или выйти замуж... Этим молодежь и занимается. Для них это обычный мир и другого они не знают.

— А если знают? Ведь даже молодой президент Сердар Бердымухаммедов учился на Западе...

— Ну и что? Во многих авторитарных странах дети элиты учатся на Западе. Но они четко разделяют учебу и дом. Все равно семья для человека всегда важнее, яблоко от яблони недалеко падает.

— А оппозиция? Зарубежные активисты, устраивающие митинги, ведущие блоги...

— Насколько я знаю, внутри страны к этим людям относятся настороженно. Общее мнение — что оппозиционерами становились представители элиты, наворовавшие денег и попавшие в немилость в Туркменистане, но успевшие сбежать до того, как их арестовали. И, соответственно, они ведут оппозиционную деятельность, чтобы получить убежище и не вернуться в Туркменистан отсиживать срок. Я не говорю, что это во всех случаях правда, но так считают люди.

И порой это справедливо. Страна маленькая, все друг друга знают... Знают, кто брал взятки. А сегодня он уехал и называет себя оппозицией. С такой репутацией перемен в стране не добьешься.

Все знают, что на хорошую должность просто так не сядешь, она стоит больших денег. Чтобы устроиться на должность уборщицы или водителя в госструктуру, платили как минимум тысячу долларов. Но зато они получали возможность купить элитку от организации. То есть в стране почти все как бы повязаны коррупцией.

А блогеры... Не знаю, я бы не назвала их оппозицией. Оппозиция должна иметь какую-то цель, быть организованной, ставить какие-то задачи в рамках противодействия действующей власти. Отдельные люди, высказывающие свое мнение, — это не совсем то. Они должны объединиться, чтобы их услышали, узнали, поняли. Просто быть против власти недостаточно, чтобы называться оппозицией.

Кроме того, для обычных людей, для тех, кто строит свою жизнь в Туркменистане, очень важно не связываться с оппозицией и не вызывать раздражения у властей. Каждый молодой человек знает, что он должен не только иметь полезные связи, но и ненароком не завести вредных. В противном случае никакие знакомства папы, задействованные, чтобы тебя после вуза взяли на хорошее место... Ничего не сработает, все пойдет прахом из-за какого-то комментария в соцсетях или из-за телефонных разговоров с приятелем из-за границы. Людям внушают, что успеха добьется тот, кто меньше знает и меньше задает вопросов.

В ниязовские времена огромное значение для туркменской молодежи имел Корпус мира США. Волонтеры корпуса жили в семьях в глубинке, взаимодействовали с детьми. Те учили английский, слушали рассказы о жизни в других странах, у них появлялась возможность и желание поехать на учебу в США. Очень часто это были молодые люди и девушки из велаятов, потому что в Ашхабаде молодежь жила комфортнее и сытнее, и для нее не было смысла искать иное. А велаятские через Корпус мира вырывались в иную реальность.

Сейчас это особый пласт в зарубежной диаспоре: люди, которые хорошо говорят по-туркменски и по-английски, но не знают русского. Они не застали СССР, но застали Корпус мира. А многие получили образование и вернулись в Туркменистан... Но это даже лучше, ведь они приносят новые взгляды внутрь страны. Но теперь никаких волонтеров нет, так что и молодежи такой стало меньше.

— То есть, перемены в Туркменистане в ближайшее время невозможны?

— Я считаю, что они невозможны снизу. Разве что сверху власти начнут действительно серьезные реформы. Это, конечно, маловероятно... Но то, что туркменский народ сам поднимется и устроит революцию, — невероятно вообще. Таково мое мнение.

Точно так же мы жили в советские времена, не зная, что можно жить лучше, и нас все устраивало. И повторюсь: люди боятся. Во многих семьях были жертвы репрессий в 1930-40х, все еще жива память, жив страх. Могут изредка возмущаться какие-то женщины, которым нечем кормить детей... А мужчины не возмутятся никогда, потому что с ними в случае чего расправятся гораздо жестче. А женщинам порой могут даже чем-то помочь в ответ на возмущение, и на этом все кончается. Принципиальных перемен, смены власти они не хотят, просто потому что никогда в жизни не слышали, что такого можно хотеть.

Власти делают все, чтобы все так и оставалось, чтобы люди не хотели перемен и не знали, как этих перемен можно добиться. В середине 2000-х, после переворота в Кыргызстане, десятки студентов не выпустили из Туркменистана после зимних каникул назад на учебу. И не только в Бишкек, но и в Украину, и в другие страны. Студенты теряли возможность продолжить учебу, на которую уже были потрачены деньги, они вынуждены были искать другие страны и вузы… И это все только для того, чтобы они не научились «плохому». Власти Туркменистана очень боятся экспорта революции.

Редкие попытки восстать против режима заканчивались репрессиями, причем страдали не только виновные, но и их близкие и дальние родственники, соседи, и все кого можно было обвинить за недонесение. Поэтому люди стараются молчать, чтобы не навлечь неприятностей. Люди стараются выжить и найти возможности в тех условиях, в которых они есть. Даже если со стороны нам кажется, что там нет никаких возможностей и условий.

Но жизнь в Туркменистане идет своим чередом, играются свадьбы, рождаются дети, люди живут, учатся, работают, болеют и умирают. Все как везде, с небольшими национальными особенностями. Люди в Туркменистане очень гостеприимные, они любят праздники и семейные торжества. Любое небольшое событие это повод собраться вместе, похвастаться новым платьем, посплетничать, поплакать и посмеяться. Им не много для радости надо, был бы повод. По крайней мере, таким я запомнила Туркменистан.

Айна Кекилова. Пустыня Сонора, Аризона, США. Фото из личного архива

Ну а я смогла начать жизнь с нуля в незнакомой стране. Моя семья, муж и дети, мы все вместе. Мы научились выживать, мы обрели новый дом взамен отобранной квартиры, мы обрели новую родину взамен той, что буквально вытолкала нас за порог, мы завели новых друзей.

Единственное, о чем я жалею, — что я, наверное, уже никогда не смогу увидеть тот уютный старый Ашхабад, которого больше нет; не смогу поехать в Фирюзу и Чули, которых тоже нет; не смогу увидеть свою маму, своих близких и дальних родственников. Я не питаю надежд на большие перемены, на то что придет время, когда я смогу приехать в Ашхабад и не думать о том, что меня, как и многих других родившихся и выросших в Туркменистане, лишили Родины, лишили возможности жить и работать на благо страны, которую я люблю несмотря ни на что.