Ак Вельсапар — шведско-туркменский писатель, в 1990-е годы покинувший родину из-за преследований. Он является автором более 25 книг на туркменском, русском и английском языках, переведенных и изданных во многих странах мира. Один из самых заметных его романов — «Кобра», описывающий происхождение и личность обобщенного постсоветского диктатора. Ак Вельсапар является представителем старой туркменской интеллигенции, он успел побыть и членом советского Союза писателей, и одним из узнаваемых «голосов» радио «Азатлык». И, что очень важно, в эмиграции он успешно продолжил свой творческий путь. Об извилинах этого пути писатель рассказал «Гундогару».

— Ваши первые книги были изданы еще в 1980-е. Вы сразу начинали как писатель или пробовали себя в какой-то другой профессии?

— Изначально я был неутомимым читателем: в младших классах прочитал все книги, которые были в школьной библиотеке, а в старших — в районной. Одноклассница, которая читала не меньше меня, в старших классах, к моему огорчению, отстала. У нее появились другие интересы — шитьё и ковроткачество. Я же продолжал поглощать все художественные книги, которые выходили на туркменском, а на русском — те немногие, которые мне приносила наша учительница Клавдия Михайловна.

Весной и летом собирал траву для нашего домашнего скота в степи, а по осени — хлопок. В старших классах на летних каникулах мы со сверстниками работали на местной плодоовощной базе, сбивали из досок ящики для транспортировки овощей.

Это лишь несколько слов о моём детстве. За ними — собственно, сама жизнь со всеми её перипетиями... В том числе, первые стихи в школьной стенгазете, маленькие заметки в районной газете, первые слезы от любви и первые крошечные гонорары…

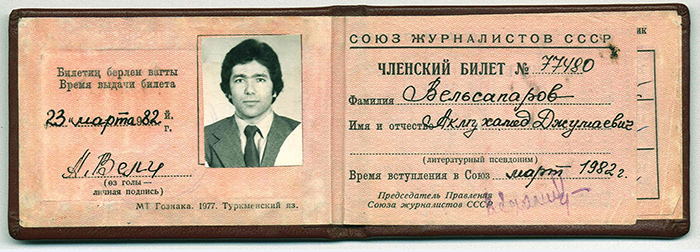

Членский билет Союза журналистов СССР. Фото из личного архива Ак Вельсапара

— О чём вы хотели поведать миру? И о чём в итоге поведали?

— В молодости тянуло рассказывать только о любви... Однако как профессиональному журналисту мне всю жизнь пришлось писать расследовательские статьи о разных проблемах, а правда не всегда и не всем бывает приятной. Мои литературные произведения также нередко воспринимались в Туркменистане как неблагонадежные.

— Где вы росли: в городе или в деревне?

— Я родился и вырос в древней столице Туркмении — Мары. Хотя сильно сказано — вырос... В 16 лет я уже оставил малую родину, и, собственно, мое взросление состоялось в Ашхабаде и в Москве. Но мне до сих пор снятся милые улицы Мары. И, конечно, Сакар-чага, куда мы переехали в моем раннем детстве, старый Ашхабад, милые сердцу Фирюза и Чули, где прошла часть моих школьных лет... Проспекты и площади Москвы, и сонм милых сердцу людей, многих из которых я уже никогда не встречу...

— Вы росли в большой или маленькой семье? Были ваши родственники советскими функционерами или диссидентами?

— Я рос в большой семье. Может, именно поэтому и впитал в себя с ранних лет оказавшиеся впоследствии так необходимыми черты характера — соревновательность, справедливость и взаимовыручка. Будучи одним из восьмерых детей, тайком не съешь даже лишнего куска хлеба...

Я — выходец из репрессированной в сталинское время семьи. Репрессированной несправедливо, так как мои предки в нескольких поколениях были переписчиками рукописных книг, каллиграфами. Мои деды на посиделках и сходках читали людям старинные рукописные книги.

Вновь посетить родину предков я смог лишь в 1983 году — в составе ученой экспедиции по поиску старинных рукописей, организованной Туркменским телевидением совместно с АН ТССР... До этого, после гибели в 1933 году моего деда, одного из лидеров восстания против перегибов колхозного строительства в Гинцбурге (современный Каахка), для членов моей семьи действовал запрет на посещение родных мест… И по этим местам тоже сегодня тоскует моя душа.

— В любом случае, вы прожили солидный отрезок времени в Туркменской ССР. Что вы можете о ней сказать? Как жили люди в республике, менялась ли она с 1950-х по 1980-е?

— Я помню, что происходило вокруг меня, начиная с 2,5 лет... Что могу сказать? Естественно, менялась — жизнь ведь не стоит на месте. Везде, где живут люди, они преобразуют всё вокруг себя. К добру ли, к худу, но преобразуют…

— Кто-то в Туркменистане выступал за распад СССР и независимость, поддержав Сапармурада Ниязова. Кто-то ностальгировал по СССР. Вы помните это непростое время?

— Конечно… На самом деле первый секретарь ЦК Компартии Туркменистана Сапармурад Ниязов оказался худшим из худших партийных приспособленцев. Когда Кремль гарантировал ему высокую должность, он стоял горой за СССР, а когда ему было велено из Кремля ввести в республике гласность и демократию, он всей душой возненавидел СССР, облачился в тогу ультранационалиста и даже, посетив Мекку, натянул на себя зелёную чалму святого хаджи! Ну, ни дать ни взять – перевертыш! Такие же перевертыши тут же и облепили его. Вот из кого состояло первое правительство Туркменистана.

— А вы буквально сразу ушли в оппозицию, не доверяя Ниязову. Как так получилось?

— Я находился в оппозиции к Ниязову уже с 1987 года. И было за что. Он оказался ярым противником перестройки. Демократию, свободу слова и печати не допускал в республике даже в той мере, которая дозировалась Кремлём.

Последней каплей для меня стало то обстоятельство, когда Ниязов освободил Огулширин Назарову от должности секретаря Президиума ТССР с обвинением, что она похоронила свою мать, согласно национальным традициям — совершив ритуал джиназа. И это в то время, когда в центре и в других республиках уже полным ходом шла регистрация неформальных общественных движений, народных фронтов и оппозиционных партий! Именно тогда мои пути-дорожки окончательно разошлись с официальной политикой. Я понял, что во главе Туркменистана оказался махровый партфункционер, и что из этого ничего доброго не выйдет. Тогда я вполне осознанно оставил республику, поступив на Высшие литературные курсы Литературного института имени Максима Горького.

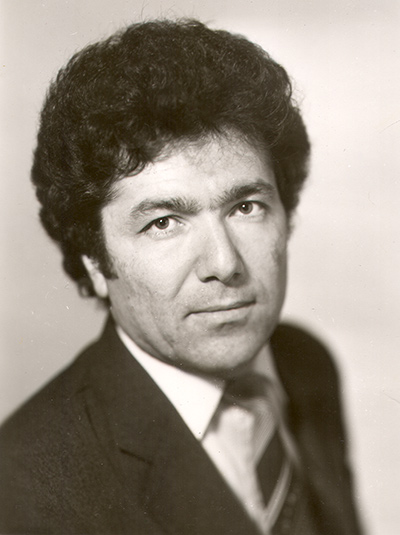

Фото из личного архива

В бурлящей, перестроечной Москве я понял, что всё меняется очень быстро и, возможно, СССР скоро не станет... И нам, туркменам, придется самим брать ответственность за свою республику. В какой форме — я еще себе не представлял. И вот в такой ситуации осенью 1988 года проездом в Польшу заглянули ко мне в гости несколько известных туркменских писателей. Сидим за столом, шутки да прибаутки: произносятся стандартные тосты за здоровье всех и вся, о новых книгах присутствующих... И вот доходит очередь до меня, и я говорю буквально следующее: «Скоро нам придётся брать ответственность за республику в свои руки. Давайте выпьем за тех, кто это уже понимает и за то, чтобы, как можно быстрее, все поняли эту реальность...» И что вы думаете?.. Через пять минут моих славных гостей словно ветром сдуло из общежития Литинститута!

Со всей ответственностью могу сказать, что 17 марта 1991 года, когда проводился всесоюзный референдум, я голосовал за выход Туркменистана из СССР и не видел в этом никакой проблемы. Мы ведь не собирались враждовать с кем-либо, а тем более, с Россией! Просто мы готовы были принять действительность, какая она есть, и идти дальше по жизни, как ответственные люди. Я всегда желал и своим туркменам, и всем народам бывшего Союза мира и процветания. На том стою и сегодня.

— Вы были участником движения «Агзыбирлик». Чем закончилась эта история?

— Народное демократическое движение Туркменистана «Агзыбирлик» — объединение туркменской интеллигенции, которое изначально было обречено на малочисленность. И это при том, что подавляющее большинство народа было на нашей стороне. Но «Агзыбирлик», вопреки своему названию, так никогда и не стал всенародным движением. В этом и заключается трагический парадокс политической жизни Туркменистана: поведением людей руководит страх, а не национальное самосознание. Такова реальность, если хотите...

— Что заставило вас эмигрировать сначала в Россию, а потом в Швецию? Это было бегство от репрессий или просто нежелание жить при действующем режиме?

— Я покинул родную страну после многолетнего противостояния с властями. Последние полтора года перед эмиграцией я вообще находился под домашним арестом. 25 августа 1993 года меня исключили из Союза писателей СССР. Да-да, не удивляйтесь, именно так! К этому времени почти два года уже не было СССР, но Союз писателей Туркменистана так и не имел своего членского удостоверения. Еще один парадокс в том, что мое исключение произошло не в Союзе писателей, а в президентском Дворце, вел то заседание лично сам президент Ниязов. Как потом рассказывали коллеги, именно поэтому из 21 члена Правления никто не отважился выступить против. Один воздержался и еще один спрятался за спинами других, чтобы не голосовать. Меня же в зале не было, не удостоился чести присутствовать на собственной публичной «казни»...

Как стало ясно из последующих событий, это было прелюдией к более жестким мерам против меня: мои книги, изъятые из библиотек и книжных магазинов, были сожжены. Эта акция, скорее всего, была призвана напугать тех, кто готов был последовать моему примеру и выступить против властей. В конце сентября 1993 года я получил сигнал, что меня собираются арестовать по ложному обвинению в предательстве Родины. Я не стал испытывать судьбу, и в начале октября, воспользовавшись острой фазой противостояния между президентом Борисом Ельциным и российским парламентом, когда неизвестно почему сняли двойную охрану перед моим подъездом, инкогнито покинул страну. Тогда между Туркменистаном и Россией еще не был введен визовый режим.

Полтора года я оставался в Москве, выступал в демократической российской прессе против диктатуры Ниязова. Из Ашхабада дважды направляли за мной в Москву группу захвата, но верные друзья надёжно прятали меня. Вскоре в качестве политического беженца по квоте ООН мне выдали вид на жительство в Швеции, и в конце 1994 года я с семьей вылетел в Стокгольм. Так я получил возможность продолжить бескомпромиссную борьбу против абсолютного зла, установившегося в Туркменистане. Кстати, «бездомным» я оставался недолго — вскоре был принят почетным членом международного ПЕН-клуба, а потом вступил и в Союз писателей Швеции.

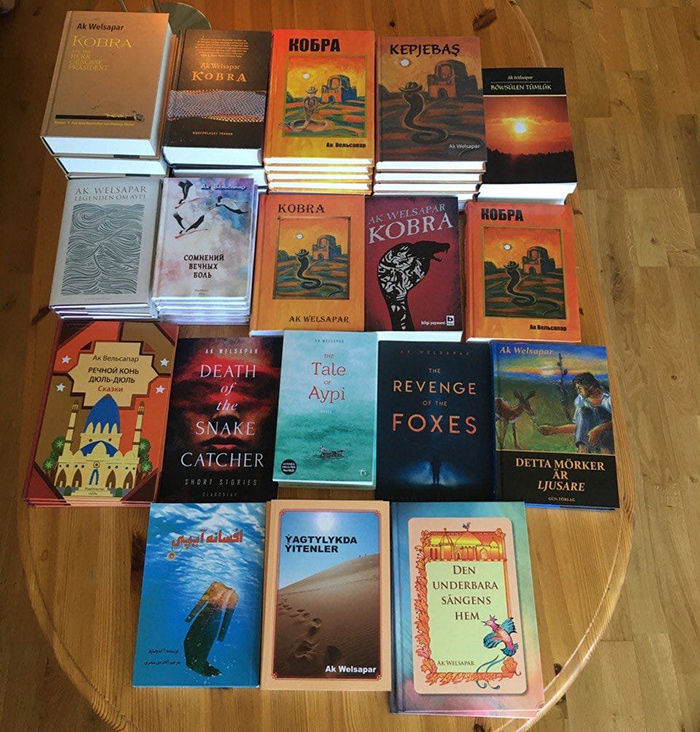

Книги Ак Вельсапара. Фото из личного архива

— Судя по перечню ваших произведений, в эмиграции вам удалось успешно продолжить свое литературное творчество. Так ли это на самом деле? Или же вам приходилось как-то иначе зарабатывать на жизнь? Эмиграция для вас оказалась благом или несчастьем?

— Когда я покинул Туркменистан, в багаже у меня было всего шесть книг, а сейчас —почти 30. Так что судить читателям — стала эмиграция благом в творческом плане или нет. Я благодарен судьбе как за испытания, выпавшие на мою долю, так и за творческое счастье и международное признание, которые обрёл, увы, не на родине.

— Даже в эмиграции вы принимали активное участие в культурной и общественной жизни Туркменистана, в частности, через радио «Азатлык». Сейчас редакция Туркменской службы «Свобода» свернула аналитические программы и занимается в основном новостями.

— Раньше мой голос запрещали в Туркменистане, но, что удивительно, в эмиграции такое тоже случается. Вот и снова, начиная с 2020 года, мои выступления заблокированы редакцией Туркменской службы радио «Свобода». Как говорится, диссидент — он и в Швеции диссидент! Но я нисколько не жалею об этом, ибо «Азатлык» стал в последние годы маргинальным радио...

— Найдена ли какая-то замена ему? Где теперь общается туркменская интеллигенция?

— В интернете, например. В том же Youtube, где выступают противники башистской тирании. Он заменил нам радио «Азатлык».

Яркая сатирическая аллегория о правлении Сапурмурада Ниязова, президента-диктатора нового независимого государства Туркменистан, «Кобра» Ак Вельсапара исследует психологию тирании по отношению как к угнетенным, так и к угнетателям. Нынешний президент Туркменистана, чей портрет красуется повсюду в Ашхабаде и в других частях страны, будь то на валюте или на фасадах зданий, после распада Советского Союза в 1993 году провозгласил себя Туркменбаши (главой всех туркмен) и создал культ личности, сравнимый, если не превосходящий, с культом личности Иосифа Сталина [...] Нигде в романе Ак Вельпасара имя Ниязова не упоминается напрямую, и главный герой, смоделированный по его образцу, также остается безымянным, хотя громоздкий титул «Господин товарищ президент» звучит на каждой странице, как барабанный бой, настойчиво привлекая внимание к тому, что бывший «товарищ» – первый секретарь компартии бывшей советской республики, плавно превратился в респектабельного «господина президента». «Кобра» показывает, что переходный период – это ничто иное, как «показуха» и что мало что изменилось для народа Туркменистана, который остается угнетенным и бедным, в то время как богатство теперь уже богатой нефтью и газом страны продолжает течь в руки Ниязова и его клана [...]

Джозеф Мозур, журнал «Мировая литература сегодня», сентябрь-декабрь 2004 года.

— Когда в 2003 году был издан роман «Кобра», в котором прототипом «Господина товарища президента» явно был Сапармурад Ниязов, вы уже давно жили за пределами Туркменистана. Пытались ли туркменские спецслужбы как-то вас преследовать? Как вы решились написать такое произведение?

— Роман я начал летом 1992 года в Доме творчества Союза писателей Туркменистана, в опасной близости от тогдашней летней резиденции будущего одиозного «Туркменбаши» (всего в 300-х метрах), а завершил в Швеции. А пока жил в Москве, в 1993-94 годах, я написал другие произведения, в том числе стихотворный сборник, главной темой которого стала разлука с Родиной. Позже этот сборник был удостоен Литературного приза Московской организации Союза Писателей России — ордена «Золотая осень» имени Сергея Есенина. Мои книги «Легенда об Айпи», «Месть рода Лисицы», «Смерть маргира», «Сомнений вечных боль» также, как и «Кобра», теперь переведены на многие языки мира.

А у романа «Кобра» — своя автономная жизнь. Судить о нем читателю. Скажу лишь, что «Кобра» продолжает издаваться на разных языках. Значит, роман, одним из главных действующих лиц которого является собирательный образ постсоветского диктатора, интересен людям. И это радует.

Ак Вельсапар со шведскими коллегами. Фото из личного архива

— Что вы можете сказать о нынешней протестной молодежи: не о писателях и старых диссидентах, а о блогерах и тиктокерах? Сохранилась ли какая-то преемственность? Чем они принципиально отличаются от вас? И много ли общего между юными туркменами 1970-х и 2020-х?

— Очень мало общего между нашим поколением и нынешней молодежью. Туркменский режим в чём-то достиг своей цели: теперь существуют две культуры в одном народе: придворно-официозная и общечеловеческая. Жаль, но к раболепской культуре примкнуло немало людей, выросших в СССР, которые стройными рядами последовали за основателем режима Сапармурадом Ниязовым-Туркменбаши в новую реальность — в настоящее Королевство кривых зеркал!

Следующий руководитель Туркменистана, Курбанкули Бердымухаммедов, — мой ровесник. Но хоть мы оба выросли и получили образование в советское время, на деле оказались принципиально разными людьми: я — за свободу, а он — за рабство. Сначала он был рабом Ниязова, а потом, убрав его с пути, сам стал диктатором. Недаром ведь ещё древними замечено: раб мечтает не о свободе, а о собственных рабах.

— Существует ли сейчас в стране или за её пределами оппозиция, которую вы считаете значимой политической силой? Симпатизируете ли вы какой-либо партии или общественному движению? Представляют ли они реальную альтернативу действующему режиму?

— Реальная альтернатива сегодняшнему режиму есть — это демократическое протестное движение в самой стране и за ее пределами. Я его по-прежнему продолжаю поддерживать. Есть, конечно, и номенклатурная оппозиция, состоящая из бывших прихвостней господ товарищей президентов, но вряд ли её можно воспринимать всерьёз. Вторых Кулиевых и Шихмурадовых среди них, увы, нет.

— А если говорить не о протесте... Современная официальная туркменская культура — это только книги Аркадага и стихи Шакулиевой? Или все же есть какие-то жемчужины, которые имеют очевидную ценность и при этом остаются вне политики? Хотя бы в сфере невербального искусства: танцоры, художники-пейзажисты...

— Талантливых людей земля туркмен рождала всегда. И по-другому быть не может. Сегодня, как я уже говорил, образовались у нас в одном народе две культуры — официальная квазикультура и исконно национальная, которые существуют параллельно. Независимая национальная культура, искусство и литература живы и продолжают развиваться вопреки жесточайшим преследованиям со стороны башистской диктатуры. Я знаю десятки писателей, журналистов, художников, композиторов, оставшихся верными своему призванию, которые работают ради будущего своего народа. В том числе и за пределами страны. Можно не сомневаться, что в конце концов победит именно свободолюбивая культура.

Фото из личного архива

— Швеция за эти годы успела стать для вас вторым домом? Может быть, вы уже ощущаете себя скандинавом?

— Швеция стала не то что вторым, но нашим единственным домом. Ментально я уже больше скандинав, чем среднеазиат. Процветающие на родине рабство и низкопоклонство для меня неприемлемы. Это у меня с детства: в нашей многодетной семье родители никогда не подавляли личную свободу детей, потому в дальнейшем никому не удалось меня запугать. Туркмены, растите своих детей свободными, тогда рано или поздно они освободят вас от ненавистного башистского режима!

— Из кого состоит ваш круг общения, много ли в нем туркменских соотечественников?

— Сегодня мой круг общения — в основном, шведы. Есть и соотечественники. Национальная принадлежность — ведь не главное. Не она, а мировоззрение и человеческие качества для меня важнее.

— Есть ли у Туркменистана шансы на перемены, реформы, изменения? Если да, то как это может случиться — путем революции или постепенных реформ сверху? А может, на судьбу Туркменистана повлияют те или иные общемировые тенденции?

— В Туркменистане реформация государственной системы и общественной жизни сверху полностью исключена, так как во власти остались лишь мздоимцы и трусы, политическое поле вокруг Бердымухаммедовых филигранно зачищено. Страна может измениться, скорее всего, только революционным путем. А революции бывают и мирные... Но в любом случае перемены неизбежны.

— Что вы думаете о Сердаре Бердымухаммедове? Были Туркменбаши, Аркадаг... А теперь? Это уже монархия, дальше будет Керимгулы?

— Посадив Сердара в президентское кресло, Курбанкули не только нарушил законы, но поступил бесчувственно по отношению к собственному сыну, в попытке построить как бы «колхозную» монархию... Страдающего инфантилизмом парня можно только пожалеть. Добром это не кончится. А псевдодинастия Бердымухаммедовых, скорее всего, закончится на Кер Им Гул-Ы…

— Россия и Украина... Что вы можете сказать о конфликте между ними? Как общаетесь с друзьями из двух стран?

— Если это продолжается годами — это уже не конфликт, а война. А она может закончиться только разгромом агрессора. Скоро мы и станем свидетелями очевидного... Что касается моих друзей из обеих стран, то общаемся нормально. Мы все за скорейшее окончание войны.

— Вообще мир сейчас тектонически меняется. Палестина, хуситы, коронавирус... Это как-то влияет на Туркменистан, или тот сможет пережить всё, замкнувшись в себе?

— На судьбу жителей Туркменистана влияет всё, особенно транснациональный экономический кризис. А вот на туркменский режим, очевидно, сможет повлиять лишь всенародная революция. Заметно, что фаза политической инертности у туркмен проходит. Народ уже постепенно приходит в себя. Изо дня в день растёт всеобщая ненависть к средневековому стилю правления и нежелание подчиняться этой политике.

Фото из личного архива

— А если вдруг в Туркменистане всё кардинально изменится, рассматриваете ли вы возможность возвращения?

— Ничего не бывает вдруг... За всё приходится платить. Борьба за кардинальные изменения в стране идет уже давно. Вам это хорошо известно. Я нахожусь в гуще этой борьбы, начиная с декабря 1987 года, когда в «Литературной газете» была опубликована моя статья «МИРАЖ, или что происходит в Писательской организации Туркмении». Могу сказать, что этому режиму осталось недолго. Но предвидеть после распада СССР установление в Туркменистане башистского режима было нетрудно. Так как власть пройдох в стране — это всегда плата за политическую апатию народа и продажность правящей верхушки. Будьте уверены, если при моей жизни начнется пробуждение народа и возрождение страны, я этого не проморгаю....

— И кем вы видите себя в будущем демократическом Туркменистане?

— Для меня самая большая честь — быть свободным гражданином в освобожденной от деспотического гнета Родине. Разве есть большее счастье, чем жить одной судьбой со своим народом!